Aux premiers abords, ses réalisations surprennent par leur aspect graphique. L’utilisation de l’aquarelle donne un rendu attrayant et chaleureux à son travail qui se situe à la frontière entre l’art et l’artisanat. Autant œuvres subjectives qu’objets techniques, ces productions sont toujours abouties. Tous les espaces représentés ont été parcourus par la cartographe, à la différence de ces productions informatiques dont la fonction « remplissage» est souvent utilisée pour faire disparaitre le blanc. En cela, ses travaux se situeraient dans le tournant proxémique ou cartographique, tel que les définit Jacques Lévy.

D’aucuns lui reprochent de ne pas être objective sur le sujet du land grabbing, car ces productions montrent cruellement la dépossession des terres vécue brutalement par les paysans. Intellectuellement, on préférera ce type d’engagement honnête plutôt que la langue de bois utilisée par les institutions internationales. Ses cartes ne bombardent pas les chiffres et les statistiques, on sent la présence humaine… Ou peut être son absence suite aux expulsions… Les chiffres, elle nous les donne en voix off, en commentaire à ses cartes, effarants, affligeants.

Accaparements de terres en Éthiopie

Grenoble 18 mars 2016

« Vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne ! »

— Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755.

Contexte historique, retour sur les colonisations

Différentes étapes très schématiques d’un processus au long cours

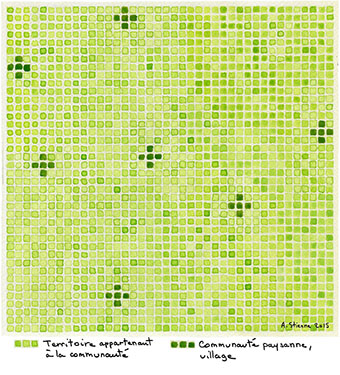

Avant l’arrivée des Européens sur le continent africain, les espaces ruraux sont régis par le droit coutumier. Selon ces règles, les paysans jouissent d’un droit d’usage sur les parcelles qu’ils cultivent et les éleveurs nomades sur les pâturages. Ces droits d’usage se transmettent de père en fils. Tous les villageois ont accès aux terres libres, à l’eau, à la forêt pour la chasse du petit gibier, la pêche, le ramassage du bois de feu, des plantes médicinales et des fruits sauvages. Les ressources naturelles qui se trouvent sur le territoire du village sont des biens communs qui appartiennent à la communauté.

C’est un système pérenne efficace mais injuste dans la mesure où les femmes n’ont pas de droit d’usage sur les terres.

Arrivent les Européens qui imposent un système administratif conforme à leur vision du monde et le droit colonial.

Les espaces occupés par les paysans autochtones (cultures et pâturages) sont identifiées et les droits d’usage sur ces terres préservés. «Identifiées» ne signifie pas «certifiées». Elles sont simplement délimitées et laissées sous la responsabilité des villageois et de leur chefs.

Toutes les autres terres –les forêts, les jachères, les parcours nomades, les espaces libres à l’usage des communautés sont dites «terres vacantes et sans maître»– et sont confisquées, enregistrées, décrétées terres domaniales par les administrations européennes. Elles font l’objet d’un droit de propriété autorisant la vente ou la location. De grands domaines sont cédés à des entrepreneurs blancs qui exploitent les ressources humaines et les ressources naturelles avec la brutalité que l’on connait. Les produits des plantations, ou de l’extraction minières sont destinées à l’exportation.

Après les indépendances, les terres domaniales sont nationalisées. Les territoires autochtones sont propriété de l’État et les paysans conservent leur droit d’usage sur leurs parcelles identifiées précédemment par l’administration coloniale. Les grandes plantations elles restent dans le giron des planteurs blancs. A titre d’exemple, la SOCFIN, la société luxembourgeoise dont le groupe Bolloré est actionnaire, et dont les médias ont parlé il y a peu, est implanté en Afrique depuis 1890.

Enfin, les élites locales s’octroient un droit de propriété sur les possessions de l’ancienne élite coloniale pour garantir leurs propres intérêts et ceux de leur famille.

Le droit moderne se superpose au droit colonial, la propriété privée se superpose au droit d’usage. En cas de différend, lorsqu’une famille paysanne réclame la restitution de terres ancestrales détenues par un notable local suite à la colonisation, c’est le droit moderne qui prime. A défaut de détenir des titres sur les terres revendiquées, les démarches des petits paysans ont peu de chances d’aboutir. Les pouvoirs publics ont bien tenté de convaincre les familles rurales à faire reconnaitre et enregistrer leurs terres mais les démarches sont trop longues et trop couteuses pour une population pauvre.

D’une façon générale, il n’y a pas eu en Afrique subsaharienne de politiques agricoles ambitieuses capables de porter les réformes agraires nécessaires pour atteindre l’autosuffisance alimentaire ou s’en approcher. Dans certaines régions, et c’est le cas en Éthiopie, les cultures commerciales gagnent du terrain tandis que les terres consacrées à l’agriculture de subsistance, se morcèlent génération après génération et ne permettent plus aux paysans de vivre de leurs productions.

Sous la pression des pouvoirs publics ou d’investisseurs, étrangers ou locaux, les paysans pauvres sont soit contraints de vendre, soit ils sont victimes d’éviction forcées. Ce qu’on appelle, les accaparements de terres.

A propos de ces accaparements de terres, on entend parfois parler de «néocolonialisme», mais est-ce vraiment le cas ? Comme on vient de le voir il n’y a pas eu de véritable rupture dans la gestion des ressources –tant agricoles que naturelles– entre la colonisation et les politiques actuelles.

Les accaparements de terres en Éthiopie

Si j’ai choisi de travailler sur le cas de l’Éthiopie c’est que les conditions dans lesquelles s’inscrit ce processus y sont emblématiques, voire caricaturales : un pays riche en terres agricoles, une partie de la population qui ne mange pas à sa faim (un tiers en état de sous-alimentation chronique, FAO, 2015), un pays qui importe des milliers de tonnes de céréales…

L’Éthiopie

Le pays compte 91 millions d’habitants, dont 83 % en milieu rural, vivant de l’agriculture. C’est une république fédérale composée de neuf régions fondées sur la distribution géographique des familles ethno-linguistiques. Depuis la chute de la junte militaire en 1991, le régime dictatorial dont le chef Meles Zenawi est tigréen, s’est appliqué à placer ses hommes à la tête de toutes les régions. Les médias, les communications et Internet y sont totalement contrôlés, les opposants au régime sévèrement réprimés. En 2010, l’organisation Human Rights Watch (HRW) soupçonnait le gouvernement d’utiliser les aides de l’étranger — en grande partie américaines — pour faire taire la dissidence et recommandait aux donateurs internationaux de s’assurer de la destination des fonds qu’ils mettaient à la disposition du pays.

D’un point de vue géographique, les hauts plateaux, où se trouve la capitale Addis-Abeba, sont plus densément peuplés que les basses terres. Une gestion calamiteuse des ressources naturelles et agricoles a entrainé la destruction de 77 % du couvert forestier et la dégradation des sols par l’agriculture intensive. Les hauts plateaux sont bien connus pour leurs productions de café.

Dans les basses terres, au contraire, on a perpétué le mode d’agriculture extensive avec rotation des cultures, et l’utilisation des bœufs pour la traction des charrues et le labour. Les éleveurs nomades circulent de pâturage en pâturage selon des codes locaux bien définis. C’est le pays qui possède le plus important cheptel d’Afrique.

Code foncier, réforme agraire

Au milieu des années 1970, la junte militaire qui dirige le pays s’attèle à la réforme agraire mais cette réforme exclut les éleveurs nomades. Les terres agricoles sont promulguées « biens collectifs » et deviennent « propriété » de l’État. En théorie, les associations paysannes ont la responsabilité d’attribuer aux familles un droit d’usage transmissible sur des terres dans les limites de 10 hectares par foyer. S’ajoute un droit d’accès aux espaces communs pour le ramassage du bois, la chasse du petit gibier, la pêche et la cueillette des fruits et plantes médicinales.

Le pouvoir pense, à juste titre, qu’une répartition équitable des terres est une des conditions à l’éradication des famines récurrentes que connait le pays. Cependant, il croit aussi qu’une meilleure répartition des habitants sur l’ensemble du territoire permettra de régler le problème pour de bon.

Commencent alors une série de transferts de population des hauts plateaux vers les basses terres. Plusieurs opérations de villagisation à marche forcée ont été menées — brutalement encadrées par l’armée ou la police — et ont toutes tourné au fiasco, coûtant la vie à des milliers de personnes. Les violences policières ne sont l’unique cause de ces échecs lamentables :

le manque de préparation logistique, l’éclatement des communautés, le déracinement des paysans qui ont souvent un rapport charnel ou spirituel à leur terre, et des sites de relocalisation inadaptés. Certains témoignages rapportent que ces sites ressemblaient davantage à des casernes militaires qu’à des villages.

Sous la houlette de Meles Zenawi, au pouvoir depuis 1991, la Constitution de 1995 entérine le statut de la terre comme « propriété commune de la nation et du peuple éthiopien », qui, de ce fait, ne peut être vendue ou échangée. Cultivateurs et éleveurs se voient garantir l’accès gratuit à la terre et la protection contre l’éviction. Néanmoins, au nom d’un « objectif public d’intérêt général », le gouvernement peut exproprier une propriété contre une compensation égale à la valeur du bien. Un peu plus de six millions de paysans ont fait certifier leurs droits sur 20 millions de parcelles.

L’année suivante, en 1996, une disposition autorise la location ou le leasing de la terre… Première étape vers un processus de privatisation à petite et grande échelle.

Si on examine dans le détail les structures agraires de l’Éthiopie, on s’aperçoit que les paysans sont très loin de disposer des dix hectares promus par la réforme agraire initiale. Samuel Gebreselassie, de l’organisation Future Agricultures Consortium, explique :

En 2000, 87,4 % des familles rurales disposaient de moins de 2 hectares de terres ; 64,5 % d’entre elles géraient des exploitations inférieures à 1 hectare et 40,6 % des exploitations inférieures ou égales à 0,5 hectare. De si petites fermes sont en général morcelées en 2 ou 3 parcelles.

Une ferme de taille moyenne ne peut générer qu’environ 50 % du revenu minimum nécessaire à un foyer pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté ».

Parallèlement, à l’occasion d’une toute autre mission, Miges Baumann, responsable de la politique de développement de l’ONG Pain pour le prochain raconte son voyage dans la région de l’Oromia en 2007 :

Notre véhicule quitte Mojo à toute allure et se dirige vers le Sud-Ouest en traversant le haut plateau éthiopien. Nous longeons une clôture récemment érigée — 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes passent. La clôture semble s’étirer à l’infini. Il n’y a pas grand chose à voir derrière, mis à part quelques arbres et un peu d’herbe. «Il s’agit de terres clôturées destinées aux investisseurs étrangers», explique mon accompagnateur. Mon regard balaie cette énorme surface. »

Suite à la nouvelle disposition de 1996, Meles Zenawi, confie au Ministère de l’agriculture la mission de soumettre à la location de larges territoires aux investisseurs étrangers. Selon une étude minutieuse réalisée par The Oakland Institute dans un rapport publié en 2011, au moins 3,6 millions d’hectares de terres ont d’ores et déjà été transférés à des investisseurs, chiffre confirmé par HRW qui ajoute que 2 millions d’hectares de terres supplémentaires ont été depuis mis à disposition dans des conditions extrêmement attrayantes : prix de location dérisoires et ressources en eau disponibles sans limite.

HRW précise que ces transferts s’opèrent sans l’assentiment des habitants qui se voient chassés de leurs terres ou déménagés de forces vers des lieux peu propices pour recommencer une nouvelle vie.

Villagisation, déplacements forcés

Ainsi, le Premier ministre se prête lui aussi à l’exercice de villagisation et de déplacements forcé, avec cette fois à la manœuvre le ministre de l’agriculture et du développement rural. En 2003, il entreprend de déplacer toute une population des hauts plateaux vers des sites de réinstallation « volontaires » (sic) dans les basses terres de l’Oromia à 90 km au nord ouest de la ville de Bedele. En deux phases, 14 000 foyers, soit 68 000 personnes dont 20 % de moins de cinq ans, sont alors répartis sur sept sites. En 2004, une enquête instruite par la Disaster Prevention and Preparedness Commission fait apparaître de graves problèmes de malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes.

La Commission pointe des anomalies ahurissantes : sept dispensaires et un centre de santé ont été bâtis mais il y a un manque flagrant de personnels de santé pour assurer son bon fonctionnement ; pas d’école, les enfants n’ont donc pas accès à l’éducation… Les villages sont accessibles par temps sec mais les chemins sont impraticables pendant la saison des pluies… Un marché a bien émergé mais les familles n’ont pas d’argent… Les moulins à grains sont insuffisants, l’eau potable inexistante… L’équipe a également constaté que les derniers arrivants n’étaient pas équipés en ustensiles de cuisine… moins d’un demi pourcent des familles possède une chèvre.

Plus récemment, les programmes de réinstallations des autochtones concernent le sort de 1,5 millions de personnes : 500 000 dans la région d’Afar, 500 000 en Somali, 225 000 en Benishangul-Gumuz, et 225 000 en Gambella.

Dans la région agropastorale de Gambella, 42 % des terres ont été confisquées, les habitants priés d’aller voir ailleurs. Une nouvelle vague de villagisation étalée sur trois ans a débuté en 2010 pour déplacer 45 000 foyers Anuaks et Nuer. Il s’agissait, promettait-on, de reloger les communautés dans des villages plus modernes dotés de meilleures infrastructures (écoles, centres de santé, routes, marchés) et enfin, d’octroyer à chaque foyer 3 ou 4 hectares de terres irrigables.

Si pour les autorités ces projets semblaient bien ficelés sur le papier, il n’en n’était pas de même pour les principaux concernés, les paysans.

En effet, ces projets ne tenaient pas compte des besoins les plus élémentaires des personnes et des troupeaux, c’est-à-dire manger et boire. Aucune disposition n’avait été prévue par l’administration pour faire la soudure entre le moment où les champs seraient abandonnés avec les récoltes et celui où les nouvelles parcelles vivrières fourniraient l’alimentation nécessaires aux communautés déplacées. Sur place en 2011, HRW expliquait qu’après avoir opposé un refus au plan d’aménagement présenté par le gouverneur de région, les habitants ont été contraints de quitter les lieux, chassés par les forces de police et l’armée. Cette répression aurait fait trois cents morts, beaucoup de villageois ont été emprisonnés arbitrairement et de nombreuses femmes ont été violées.

La suite est tristement connue. Sur les nouveaux sites : pas de moulin à grain, pas d’accès à l’eau potable, des écoles sans enseignants, des enfants privés de scolarité, et des centres de santé qui ne fonctionnent pas. Et finalement, les familles n’ont reçu pour toute compensation que des parcelles de 0,25 à 0,50 hectares de terres, en général peu fertiles, et qu’il faut défricher… Plusieurs villages ont été abandonnés, les paysans fuyant les violences policières et partant se réfugier au Kenya.

Actuellement, un militant pacifique de la région de Gambella, traducteur auprès d’un panel d’inspection de la Banque mondiale venue enquêter sur des allégations de déplacements forcés, est emprisonné depuis plus d’un an, accusé de terrorisme pour avoir témoigné auprès des enquêteurs.

Grand barrage, petites résistances

Dans la vallée de l’Omo, au sud du pays, un méga projet très controversé met en péril 500 000 agriculteurs éleveurs semi-nomades. Il s’agit du barrage Gibe III et la mise en culture irriguées de 200 000 ha de cannes à sucre, de coton, de soja, de palmiers à huile… Là encore, des expulsions forcées ont été rapportées par l’ONG Survival. Interpellés par les ONG, des parlementaires américains, britanniques et européens ont saisi leurs parlements respectifs pour que les aides à l’Éthiopie ne servent pas à financer des projets qui nuisent aux populations locales et à l’environnement. L’USaid, l’Agence des États-Unis pour le développement international, a ainsi été mise à l’index par le Congrès américain pour son manque de discernement vis-à-vis des projets qu’elle soutient.

Malheureusement ni la contestation des populations ni la dénonciation des ONG ne semblent gêner les transactions décidées dans les couloirs des ministères éthiopiens. Le Financial Afrik du 26 mai 2014 révèle que le premier ministre a conclu des accords avec trois géants de l’industrie textile, deux Américains (VF et Phillips Van Heusen (PVH)) et un Indien (Shri Vallabh Pittie (SVP)), sur la mise à disposition de 3 millions d’hectares de terres pour la production de coton destinée à l’exportation. L’Indien SVP envisage de commencer sa production dès 2015 à Komlolcha dans les régions de Metema et de Humera. Les appropriations continuent.

Les violations des droits humains ne sont pas les seuls « dommages collatéraux » de ces transactions secrètes. Les conséquences sociologiques et environnementales y sont tout aussi négatives. Pour quelques emplois créés, c’est tout un modèle de société qui est balayé. On impose aux communautés paysannes des modèles d’agricultures industrielles qui écrasent tout sur leur passage : les structures socio-économiques, la vitalité des espaces ruraux, les savoir-faire, les cultures (au sens large), les paysages et les écosystèmes.

Derrière les clôtures qui ceignent ces immensités livrées à des investisseurs ou des industriels, parfois sous la garde de la police locale, c’est la technique mortifère de l’agro-industrie que l’on utilise une fois que les bulldozers ont remodelé les paysages : monocultures, tunnels en plastique, mécanisation, intrants chimiques, pesticides. Les habitants dépossédés, repoussés au-delà de ces barrières physiques et culturelles, voient leurs patrimoine commun et la forêt, dont ils dépendent pour le bois, les fruits et les plantes médicinales, disparaître, les rivières détournées et leur mode de vie détruit. Dès lors deux options leur sont offertes : être recrutés comme ouvriers agricoles, exploités pour le compte de ceux qui les ont ruinés ou rejoindre les bidonvilles.

L’objectif est bien de mettre un terme aux pratiques de ces communautés paysannes qui conjuguent l’agriculture traditionnelle et l’agropastoralisme avec le savoir ancestral. Ces techniques nécessitent d’être modernisées, cela ne fait aucun doute, afin d’améliorer les rendements et de faciliter le travail des hommes et des femmes. Les paysans doivent aussi être formés, ce n’est pas le cas, à des techniques d’agriculture durables qui nourrissent l’ensemble de la population. Si les familles paysannes disposaient d’au moins 5 à 10 hectares de terres arables de qualité et convenablement irriguées, le pays pourrait atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Mais l’agriculture vivrière est le parent pauvre de la politique éthiopienne, qui ne lui accorde aucun intérêt. La politique résolument orientée vers le sacrifice d’une grande partie des terres au profit d’intérêts étrangers l’en éloigne résolument.

Accaparements ?

Selon les institutions onusiennes, il y a accaparement lorsque au moins 1 000 hectares de terres ont été transférés à un investisseur étranger sans l’assentiment des populations y vivant. En France, les grandes cultures céréalières qui nous paraissent si grandes atteignent en moyenne un peu plus de 100 hectares.

Que représentent 1 000 ha pour les structures sociales et les familles rurales éthiopiennes ? Si l’on considère qu’il faut 2 ha pour satisfaire les besoins alimentaires d’une famille moyenne, 1 000 ha peuvent nourrir 500 familles.

Les ONG ont contesté cette approche très complaisante à l’égard des investisseurs qui considèrent qu’il y a accaparement ou appropriation de terres à partir de 200 hectares. Et pas seulement par des investisseurs «étrangers».

Qui dévore les terres éthiopiennes ?

On rencontre différents types d’investissements en Éthiopie. L’Arabie saoudite, à travers le groupe Saudi Star cherche à externaliser sa production alimentaire pour préserver ses ressources en eau. Dans la même catégorie il y a la Chine qui manque de terres arables de bonne qualité.

Les investisseurs Indiens, telle la compagnie indienne Karuturi, font plutôt du business, pour tirer de juteux profits sur le commerce international. Les Européens s’intéressent à la production d’agrocarburants, notamment depuis que ceux-ci, selon une décision de l’UE, doivent obligatoirement être incorporés dans les carburants utilisés au sein de l’union.

Dans d’autres pays que l’Éthiopie, on trouve des fonds de pensions et des assurances pour la plupart américaines. Quant aux Émirats arabes Unis, c’est du fourrage qu’ils produisent et exportent chez eux pour nourrir leur bétail.

Depuis 2006, les importations de céréales ont explosé. En 2010, l’huile de palme provenait pour 83 % de Malaisie, le blé pour 42 % des Etats-Unis, de même que — très inattendu puisque c’est une céréale traditionnelle africaine — les 95 % de sorgho importé !

L’argument choc du pouvoir pour légitimer ce pillage d’Etat consiste à affirmer que l’Ethiopie a besoin de devises étrangères pour acquérir les infrastructures indispensables au développement du pays. On peut l’entendre… Mais dans ce cas, comment expliquer que des terres agricoles louées 300 euros par hectare et par an en Malaisie (entre 2 500 et 12 500 en France) le soient ici à 1,50 euros pour une qualité équivalente ?

Je terminerai en évoquant très rapidement la Nasan : la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. C’est un partenariat lancé en 2012 par le G8 (G7 depuis l’exclusion de la Russie) entre des entreprises privées de l’agroalimentaire, dix pays africains (partenaires), des institutions internationales, des ONG et des associations paysannes des pays partenaires. Les dix pays africains sont : le Bénin, le Burkina Faso, Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal et la Tanzanie.

Cette initiative a été présentée comme un moyen d’éradiquer la faim et la malnutrition, mais de plus en plus d’ONG dénoncent le contrôle des ressources et des terres par les multinationales, qui nuisent aux populations locales. Dernièrement, Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, sur la demande de l’UE, a dressé un rapport d’évaluation critique sur l’état des lieux du partenariat. Il souligne les risques d’accaparement de terres et de privatisations des semences par l’industrie agroalimentaire. Une centaine d’organisations dénonce ces programmes, parmi elles l’association paysanne éthiopienne Melca.