11/10/2014 – Carte blanche à Storia in Piazza de Gênes

Donald Sassoon, l’auteur de cette conférence, est Professeur émérite d’histoire européenne comparée à la Queen Mary University de Londres. Elève et disciple d’Eric J. Hobsbawm, il a écrit plusieurs ouvrages dont « One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century » en 1996, récompensé par un prix en Allemagne et remarqué par le New York Times. Son œuvre de référence est aussi l’une des plus récentes : « The culture of the Europeans » (1660 pages, éditions HarperCollins, 2006). Elle traite de la transformation de la culture produite et consommée par les Européens depuis 1800, d’une activité d’élite à un marché de masse. Ses ouvrages sont traduits dans de nombreuses langues, mais malheureusement pas en français.

L’objet de cette conférence était de comparer les intellectuels rebelles asiatiques du XIXème siècle, demandeurs de réformes ouvertes aux apports de l’occident, et les intellectuels rebelles occidentaux de la même période, inquiets de la perte des valeurs anciennes et des traditions dans le contexte de l’industrialisation de l’Europe.

Donald Sassoon a introduit sa conférence en faisant un retour sur le monde d’il y a 30 ans, divisé entre le premier monde (l’Occident, plus ou moins bien dirigé par les Etats-Unis), le second monde du bloc communiste (bringuebalant avec la Chine d’un côté et le leadership soviétique de l’autre) et enfin le tiers-monde. Avec l’effondrement du communisme et avec le consensus de Washington, le programme de développement néolibéral et la flexibilité économique deviennent la condition pour être dans le premier monde. Cependant, depuis le 15 septembre 2008 et la chute de Lehman Brothers l’inquiétude s’accroît car la croissance ralentit. Or jusque-là le capitalisme n’était conçu que dans une dynamique qui n’aimait pas la stagnation. L’essor de l’économie chinoise se fait en dehors des prescriptions économiques internationales, avec des recettes différentes, preuve qu’il n’y a pas de recette universelle.

La Grande-Bretagne, la France, les États-Unis au XIXe siècle pensaient être le centre du monde et n’avaient pas de leçons à apprendre, seulement à donner. En Amérique latine les pionniers ont copié sur les Européens qui créaient des Nations. Les succès de l’Occident ont poussé les autres à le copier pour ne pas être à la remorque (le Japon en est un exemple)… Ce qui entraîne des révolutions : la révolution chinoise de 1911 (qui renverse le régime impérial et le remplace par une république), les jeunes Turcs en 1908, la modernisation de la Thaïlande par le roi Chulalongkorn en 1885-1910, la révolution mexicaine en 1910, la révolution constitutionnelle de 1906 en Iran, la première république portugaise en 1908, la Russie en 1905… A priori l’Europe a gagné, l’identification de l’Europe avec l’Europe de l’Ouest étant convenue depuis longtemps (l’Antiquité). Voltaire disait ainsi que la partie de l’Europe où se trouvent les talents, les Lumières, est à l’ouest. Pour Montesquieu c’est à l’Est, en Asie, qu’il y a le monde non civilisé. Or certains hommes asiatiques sont d’accord.

Il y a pourtant des résistances au concept occidental de civilisation. Au XIXe siècle en Chine les empereurs Qing tentent de résister à l’européanisation de l’Asie, mais c’est une marche inévitable. À l’inverse, au Japon, la révolution Meiji engage des réformes par le haut qui changent le pays.

En Chine la restauration Tongzhi (1862-1874) et l’échec de l’ambitieuse réforme des Cents Jours (renversée en 1898 par des conservateurs menés par l’impératrice Cixi) n’entraînent que des réformes très timides.

En 1861 l’opposant Feng Guifen considère que la Chine a été humiliée car elle est plus faible que l’Occident. Pour lui il y a quatre domaines d’infériorité à corriger : l’utilisation de la main-d’œuvre, l’agriculture, les relations entre les élites (le souverain) et le peuple (plus ou moins la démocratie), la conciliation de la théorie et de la pratique. Selon lui, il faut copier l’Occident particulièrement efficace dans ces quatre domaines. Ces réformes ne peuvent venir que de l’Empereur. Mais à la cour les conservateurs xénophobes, aux côtés de la très puissante impératrice Cixi, s’opposent aux réformateurs résignés. En 1901 on demande aux fonctionnaires des propositions de réformes. Deux gouverneurs conservateurs reprennent les idées de Feng Guifen et proposent une bonne administration, la richesse, la force … par le modèle occidental. L’idée est d’apprendre des barbares pour se défendre des barbares.

Yan Fu est un écrivain et réformiste chinois qui vers 1900 traduit et fait connaître en Chine Adam Smith (mais aussi Montesquieu, John Stuart Mill, Huxley…). Pour lui, la faute des intellectuels chinois est d’avoir méprisé le commerce. Il est convaincu qu’il faut copier l’occident. Dans les années 1920, sur la fin de sa vie, il devient cependant plus amer et porte un regard plus dur sur les peuples occidentaux. Il décrit ainsi leurs quatre principes majeurs : être égoïste, tuer les autres, ne pas pratiquer la sincérité, ne ressentir aucune honte.

En Chine les réformes sont donc trop faibles et trop tardives pour un empire de plus de 400 millions de personnes qui s’effondre en 1911. C’est la République qui poursuivra, à contrecœur, les réformes pour copier l’occident.

Dans le Japon de l’ère Meiji les élites sont déchirées entre admiration et haine de l’Occident (comme les élites du tiers-monde aujourd’hui).

Pendant les deux siècles précédents le XIXème, le Japon connaît une période d’isolement consécutive à l’édit de Sakoku de 1635. Le pays est alors fermé à tous les étrangers sauf aux Hollandais.

1802 – Japonais curieux observant des Hollandais à Dejima (île artificielle et comptoir commercial hollandais)

En 1852-1854 Matthew Perry, un militaire américain mandaté par le président Fillmore, impose au Japon une ouverture forcée qui impulse les réformes.

En 1868, le jeune empereur Meiji au pouvoir n’a que 18 ans et les élites ont déjà lancé l’ouverture vers l’Occident.

C’est une période d’enthousiasme pour l’ouest d’où on importe de nombreux objets car on ne comprend pas encore la source de son succès (vêtements, viande de bœuf, uniformes des empereurs et roi européens…). Une délégation japonaise visite l’Europe pour mieux la comprendre. On importe de France le système scolaire, la mode, le code Napoléon… On copie sur la Grande-Bretagne le télégraphe, le train, la marine de guerre et sur les États-Unis la gestion de la diversité…

L’objectif du Japon est en fait de renforcer son Etat face à l’Occident et ne pas devenir une « semi- colonie » comme la Chine. En effet, un samouraï visitant Shanghai en 1862 a été consterné par la soumission des Chinois face aux Occidentaux. La conclusion qui s’impose est qu’on ne peut plus tenir la vieille politique d’isolement. Certains disent qu’on ne peut pas créer comme ça une nouvelle société sans prendre en compte la tradition. Mais le modèle économique japonais reste un succès inégalé. Le Japon réussit là où la Chine échoue car, en réalité, il y a un vrai pouvoir central à Tokyo alors que la cour de Pékin est affaiblie par la montée des pouvoirs provinciaux.

Dans l’empire ottoman le sultan Mahmoud II (1784-1839) adopte lui aussi les vêtements occidentaux, la mode (et l’armée) occidentale… Les réformateurs veulent importer le modèle occidental et l’empire connait une période de réformes de 1839 à 1876 avec la création d’une constitution et d’un parlement (les Tanzimat). Mais il y a une forte résistance des élites. Le sultan Abdul Hamid II dissout d’ailleurs le parlement (en 1878) et suspend la constitution. On reste donc dans le symbolique (on copie la mode, l’art du portrait…). Le problème c’est que le gouvernement ne comprend pas que la politique doit se charger de l’économie, ce qui est une des bases du succès à l’ouest du capitalisme poussé par l’État.

Dans l’Occident du XVIIIème siècle on reconnaît la grandeur passée de la Chine. C’est le cas de Voltaire, de Quesnay, de Leibniz, d’Adam Smith par exemple (qui pense aussi qu’après une période de prospérité du capitalisme connaît une stagnation). Mais au XIXème siècle son image change : la Chine devient un pays cruel, et les stéréotypes sur la violence chinoise se développent (ils sont dénoncés dans « Le lotus bleu » de Hergé).

Après les guerres de l’opium, l’Occident triomphe.Certains intellectuels occidentaux regrettent cependant que les valeurs anciennes, les traditions soient enterrées par la nouvelle civilisation industrielle. Les socialistes et les libéraux ont toutefois le désir d’avancer. Ainsi Engels trouve positive la défaite de l’émir Abd El-Kader contre les troupes coloniales en Algérie. La colonisation présente certes des aspects un peu barbares, mais elle est préférable aux voleurs maraudeurs et aux bédouins ! Engels tient ce discours sur Abd El-Kader alors même que l’émir est une figure célébrée par le pape et les journaux américains pour avoir sauvé en 1860 la communauté chrétienne d’un pogrom. Il y a même une ville dans l’Iowa, fondée par des chrétiens, qui porte son nom (elle est jumelée avec Alger). En revanche, le général Bugeaud le menace de « bruler les moissons et villages » s’il ne se rend pas. Engels et Tocqueville approuvent Bugeaud : même si Tocqueville regrette la méthode brutale utilisée, il estime que les conséquences seront bénéfiques aux autochtones par l’apport de la civilisation et des valeurs fondamentales.

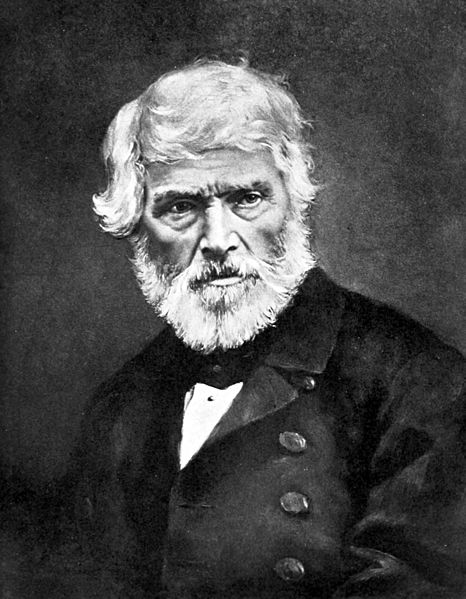

A l’inverse de ces intellectuels et des réformateurs asiatiques, certains en Europe ne considèrent pas que le progrès économique soit un facteur d’amélioration. Ce sont des réactionnaires et des rebelles qui ont une nostalgie utopique du passé. Au nombre de ces réactionnaires on trouve Thomas Carlyle (selon Samuel Butler « it was very good of god to let Carlyle »)…Philosophie, sciences, art, littérature…tout dépend des machines. Il regrette aussi l’importance de l’argent dans la société. D’autres partagent ce type de vision du monde : pour Sainte Beuve « le niveau du mauvais gagne et monte ». Il regrette que la qualité des auteurs soit mesurée au nombre de livres vendus. Pour Théophile Gauthier, « la manufacture gagne tout, même le théâtre ». Alexander Herzen, pourtant un révolutionnaire, regrette la foule en 1852. Ernest Renan dénonce l’attitude de la petite bourgeoisie et l’exposition universelle : auparavant, les églises étaient en compétition pour recevoir les pèlerinages au XIXème siècle on a la visite des systèmes de production et une compétition sur « les petits gâteaux » !

Thomas Carlyle

Toute une littérature décliniste se développe pendant cette période : après la grandeur il ne peut y avoir que la décadence. En Angleterre l’économiste Gibbons pense que la gloire de l’économie britannique repose sur la production de charbon, une ressource non renouvelable que l’on gaspille (« on tue la poule aux œufs d’or »). William Gladstone explique de même, le 3 mai 1863, à la chambre des communes, que le succès de l’économie est dû à la chance d’avoir des ressources minérales. Pour lui les Anglais ne sont pas seulement les premiers parce qu’ils ont commencé en premier, leur succès vient surtout de la possession de charbon extractible à moindre coût. De telles circonstances peuvent venir à leur fin. Matthew Arnold intervient dans le débat sur l’épuisement des ressources naturelles. Il s’interroge sur la signification de la « grandeur ». Pour lui le pays est entre les mains de personnes obsédées par les machines. Il déteste l’aristocratie (des barbares), les classes moyennes (centre de son mépris : ce sont pour lui des Philistins obtus), le bas peuple (obsédé par l’accession à la classe moyenne) ! La question de l’avenir de la croissance et de l’industrialisation est également posée. Malthus pense que la croissance de la population va mener au désastre… Pour Thomas Carlyle dans « Signs of the times » (1829), c’est l’âge des machines qui est arrivé. Les hommes ont perdu leur sens de la croyance dans l’invisible.

Vers le milieu du siècle, les prophètes de malheur cèdent la place aux optimistes. Ernest Lavisse, auteur de manuels qui sont une véritable « Bible laïque » pour les écoles, fait cette prédiction lors de son discours d’investiture à l’Académie : « Qu’un siècle encore s’écoule et que serons-nous en comparaison de la force américaine, de la force russe, de la force chinoise… ».

Etre moderne c’est s’attendre au changement et avoir peur du changement…

Sophie PEREIRA pour les Clionautes