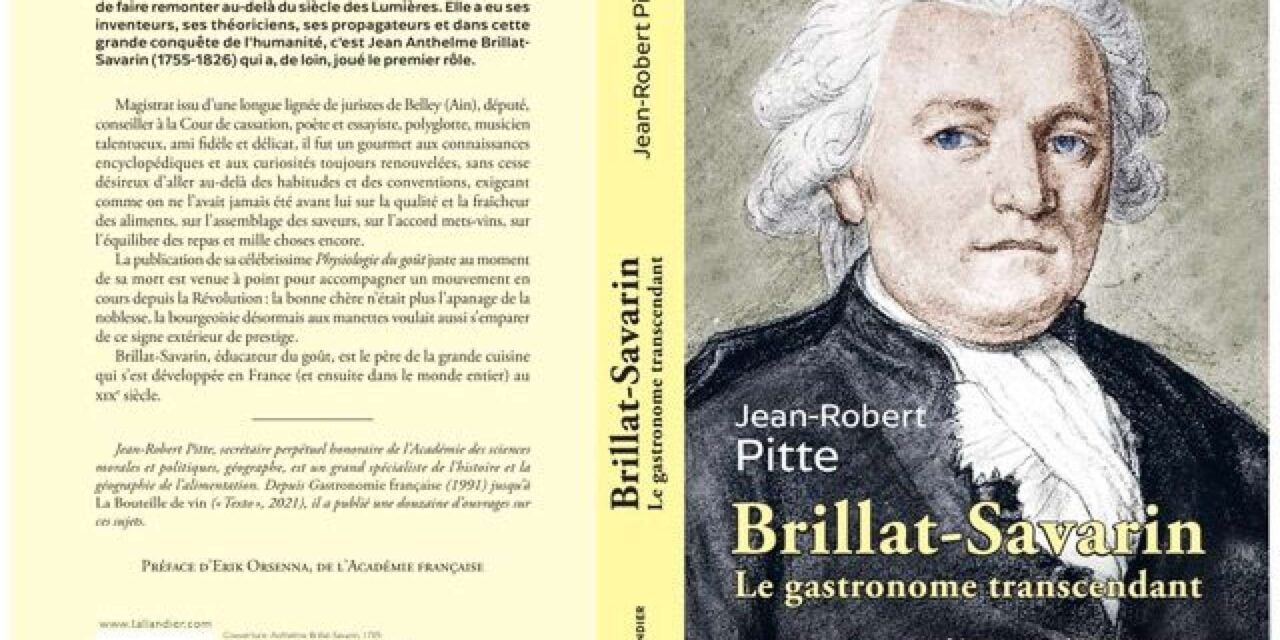

Brillat-Savarin (1755-1826) a hissé les plaisirs de la table au rang des beaux-arts. En 1825, à quelques semaines de sa mort, il a publié le récit de toutes ses expériences et de ses émotions gastronomiques, la Physiologie du goût, bréviaire indispensable de tout gourmet et un remède souverain à la mélancolie.

En partenariat avec l’IEHCA et l’université de Tours

L’intervenant

Professeur émérite de Géographie et d’Aménagement à l’Université Paris-Sorbonne dont il a été Président de 2003 à 2008. Il a enseigné la géographie historique et culturelle, en particulier de l’alimentation et du vin, ainsi que l’histoire de l’aménagement et du paysage. Il est membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. Il est président de la mission française du patrimoine et des cultures de l’alimentation qui accompagne les cités de la gastronomie.

La conférence

Un homme entre Bugey et Paris

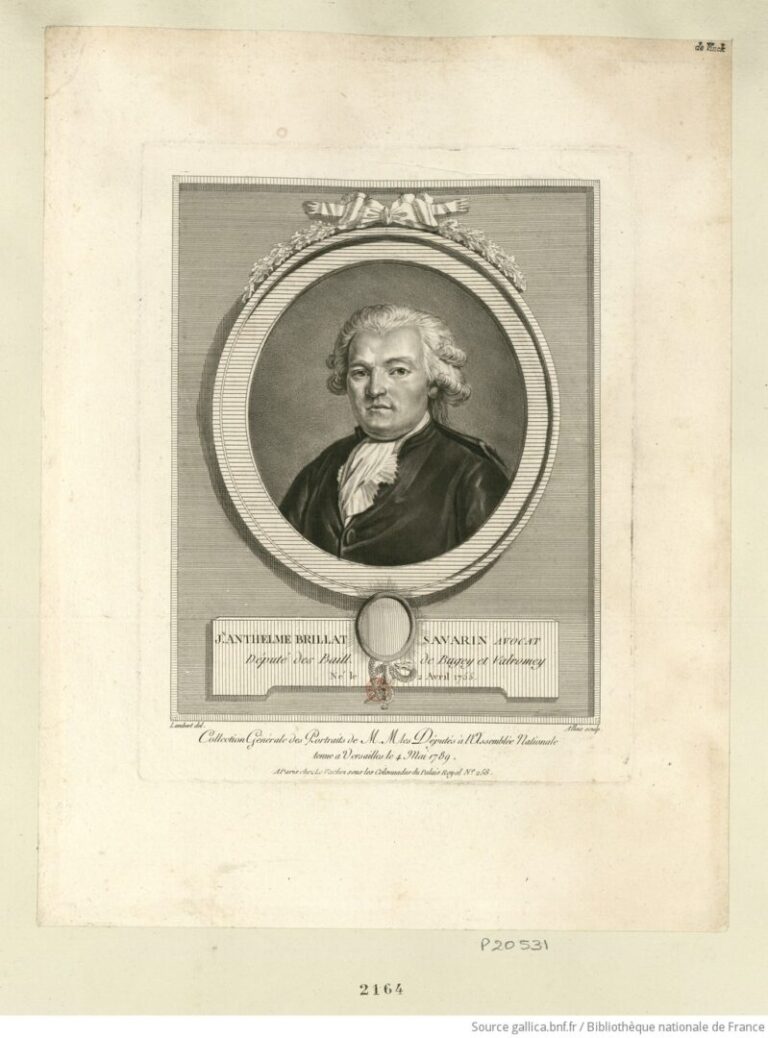

Nous n’avons de lui qu’un portrait unique (ci-contre), une estampe de Lambert croquée avant sa prise de fonction comme député du Tiers Etat de Bugey et Valromey depuis un an. Le dessin le présente à 35 ans. L’allure est sévère et tranche avec sa réputation de bon-vivant.

Dans Ma culotte rouge, un conte, hélas perdu, écrit bien plus tard, sous la Restauration, mais que Lucien Tendret, son parent éloigné, a pu consulter et dont il a publié un extrait, le jeune homme dresse son autoportrait :

« Par une des plus chaudes journées du mois de juillet 1778, un jeune homme de vingt-trois ans faisait son entrée dans la diligence qui conduit par eau de Chalon à Lyon. Il était grand, bien tourné, plutôt laid que joli, mais sa physionomie avait quelque chose d’étourdi, franc et sans souci, qui prévenait en sa faveur, ce dont il s’est quelquefois bien trouvé. Sa chevelure blonde frisait naturellement, elle était en désordre faute d’avoir été relevée au fer pour la nuit, mais on voyait que la veille elle avait été peignée avec soin ; il avait un grand chapeau, un habit vert, un gilet blanc et une culotte rouge. Ce jeune homme, c’était moi, mesdames, et en jetant un regard tout à fait sans prétention sur mon vêtement nécessaire, il me semble qu’il avait meilleure grâce que le pantalon informe sous lequel maintenant [1820], tous tant que nous sommes, jeunes et vieux, fous et sages, nous cachons nos nullités, nos difformités et nos infirmités. »

Il a vécu trois ans à Dijon pour ses études de droit, où il a multiplié les rencontres et connu ses premiers émois amoureux. Il s’intéresse aussi à la médecine quoiqu’il n’y ait pas eu de suites. Les passages sur la médecine sont d’ailleurs ceux qui ont le plus mal vieilli dans son œuvre. Quoique sa vie sentimentale fut assez chargée et qu’il a écrit des œuvres licencieuses (aujourd’hui disparues), il ne se maria jamais.

En 1777, il prend ses fonctions d’avocat à Belley. Maire de Belley, il est envoyé en 1789 aux Etats-Généraux et siège ensuite à la Constituante. À la dissolution de l’Assemblée nationale, il rentre chez lui mais en 1792, il doit fuir face aux Montagnards : c’est un Girondin. Dans son exil, il prend le temps de visiter plusieurs pays d’Europe et même d’aller aux États-Unis. Il ne revient qu’en 1796.

Il a aimé le consulat, l’empire et tous les régimes suivants. Son œuvre politique est limitée : c’est pour son amour de la cuisine qu’il est connu. Il vit de son métier de magistrat à la cour de cassation à partir de 1800. En 1826, le président de la cour de cassation se plaint des absences de Brillat-Savarin à la messe en mémoire de Louis XVI. Il consent finalement à s’y rendre cette année-là mais y attrape une pneumonie. Il meurt le 2 février. Il est inhumé au Père Lachaise.

La culture gastronomique de Brillat-Savarin

La Physiologie du goût, sa pièce maîtresse est écrite peu avant son décès et publiée anonymement. On l’identifie toutefois rapidement. L’ouvrage est de bric et de broc. C’est une succession d’aphorismes dès le début (« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », » Un dessert sans fromage, est une belle à qui il manque un œil. « ), de remarques décousues, d’anecdotes et de quelques contre-vérités aussi mais dans un style et une vivacité agréables à lire.

On y trouve, entre deux recettes, quelques traces de son caractère. C’est un homme sans prétention, ami de l’humanité, spirituel sans être dédaigneux.

Parmi les lieux qui imprègnent l’univers gastronomique de Brillat-Savarin, on peut en noter trois.

D’abord, le vente de Paris, les Halles des Champeaux, puis le Palais-Royal, réputé pour ses restaurants tenus par les anciens cuisiniers de la noblesse pendant la Révolution. On peut également évoquer de grands traiteurs comme Chevet (poulardes truffées du Périgord) et Corselet, rue des petits Champs. Enfin, Brillat-Savarin affectionne sa gentilhommière à Vieu-en-Valromey, aujourd’hui fermée au public. Il y disposait d’une immense cuisine avec âtre, d’un potager, d’un pigeonnier et de tout le matériel indispensable, notamment d’un four à pâté. Le four à pain est communal.

Il mentionne une recette, l’oreiller de la Belle Aurore, « grand comme une église », inventée par sa mère, Claudine-Aurore Récamier. Le plat n’est plus cuisiné qu’en de très rares endroits.

Il est le véritable inventeur de l’accord mets-vin.

Je recommande cette conférence, qui n’est pas celle de Blois, mais qui est relayée par l’Institut de France et introduite par Pascal Ory.

La recension de l’ouvrage est ICI