« Cohabiter » par Jacques Lévy

Dimanche 7 octobre 2018 – Salon de l’Hôtel de Ville

Ce dimanche 7 octobre avait lieu le premier oral individuel de Jacques Lévy au FIG 2018. A partir du verbe – ou du nom, c’est selon – cohabiter, il entame une rétrospective sur son parcours, dont l’habiter constitue le fil rouge et le « tronc commun de formation » du géographe, comme il le montre en revenant sur ses rapports, au cours du temps, à la notion d’habiter.

I/ Habiter, selon Jacques Lévy

Dans les années 1970, Jacques Lévy, dans Le Monde, critiquait l’annonce de Maurice Le Lannou de « la fin de l’homme habitant » ; en 2003, il proposait une définition de l’habiter dans le Dictionnaire, renouvelée en 2013 au prisme d’une problématique rétrécie. L’habiter constituait la réponse à la question « que font les humains avec l’espace ? » Réponse, donc : ils l’habitent. En 2013, les auteurs ajoutent à la question celle de l’équilibre entre les acteurs et les environnements. L’habiter est bel et bien une histoire de géographe dont il faut bien comprendre le sens avant de se pencher sur ses dérivés.

Habiter, c’est d’abord une notion redécouverte à la faveur des travaux d’Eric Dardel, auteur en 1951 de L’Homme et la Terre, lui-même inspiré du philosophe allemand Martin Heidegger. L’émergence de la notion en géographie découle d’une prise de conscience de la part des chercheurs en sciences sociales : que l’on gagnerait à étendre ce qui était dit sur la maison à l’ensemble des espaces humains. Elle s’articule, chez J. Lévy, quelques décennies plus tard, à une réhabilitation de la ville comme ensemble de lieux qui comptent dans les géographies individuelles, contrairement à ce que postulait l’américain Max Weber en parlant de « non-place urban round ». Puis le géographe et mésologue Augustin Berque différencie deux formes de spatialité à partir des termes grecs topos (lieu) et chôra (pays/région/espace), deux manières de désigner l’espace qui forment une opposition entre le monde industriel, cartésien, analytique à l’excès, et la démarche consistant à mettre ensemble et à envisager les totalités, les systèmes, l’espace, même, dans une approche transversale de ses unités complexes, telles la profondeur historique, la projection vers le futur, qui font, en fin de compte, comme des feuilles dans la pile.

Jacques Lévy se situe d’après lui dans un courant tripartite tirant le meilleur :

- Des approches déterministes et structuralistes du géographe Maurice Le Lannou et du sociologue Max Weber

- Du cartésianisme industriel de Le Corbusier, qualifié d’« excellent architecte, terrible urbaniste » et qui dans sa Charte d’Athènes croit qu’une ville est une usine avec une liste de fonctions qui ne doivent pas être mélangées même s’il comprend bien ce qu’est une maison.

- De la combinaison de ces deux approches : la conscience écologique. En effet pour lui, on ne peut guère nier le caractère écrasant des forces biophysiques : les tsunamis font des morts. En 2011 au Japon il y a 20 000 personnes décédées suite au tsunami tandis que l’explosion de la centrale de Fukushima s’ensuivant n’a pas entrainé directement de morts même si c’est un écocide, pourtant c’est cette dernière catastrophe dont on rappelle la commémoration. Mais l’homme est lui aussi capable de modifier l’environnement : l’avènement de l’anthropocène n’est pas la moindre des preuves de cette prise de conscience par les sociétés et leurs experts.

Il faut donc tenir compte d’au moins trois catégories de base selon lui :

- Les acteurs, les collectifs comme les individuels nommés « petits acteurs » avant que des sociologues comme Alain Touraine, après mai 1968, ne mettent en exergue la portée de l’action individuelle

- Les objets, activés par l’intention de celui qui les fabrique et dont les vocations programmées sont modifiées par leur intégration dans des systèmes d’action. Jacques Lévy donne l’exemple d’un frigo transformé en jardin si on le veut avec des plantes boréales et tropicales dedans…

- Les environnements, qui, à l’anglaise (environment), incluent l’ensemble des écosystèmes, des plus « naturels » aux plus anthropisés (« l’équipement »). C’est une catégorie plus large que celle de société car on peut parler d’environnement de travail par exemple.

La symétrie acteurs-environnements se vérifie par les rétroactions qui les lient et qui sont la preuve qu’ils font partie d’un même système : chaque partie a des forces vis-à-vis de l’autre, car le monde existait avant nous. Jacques Lévy donne pour illustrer son propos le problème de la jeunesse et de l’éducation lié au fait que quand les humains arrivent dans le monde social contraignant ils sont terriblement formés et se retrouvent dans le monde adulte alors qu’ils ne sont que des enfants. Pour atténuer ce passage les parents utilisent des mythologies comme celle du Père Noel. On fait aussi comprendre à l’enfant qu’il doit obéir à ses parents pour obéir plus tard à son patron.

Jacques Lévy se pose en critique du structuralisme : il n’y a pas d’acteur, il n’y a que des agents ! Le structuralisme n’arrive pas à penser le changement. Dans le système bourdieusien, la Révolution bouscule tout le système car pour Bourdieu rien n’avait changé depuis la monarchie absolue. Or, l’acteur est capable de modifier l’environnement pour Jacques Lévy, pas forcément tout seul. L’acteur a un réel pouvoir. Beaucoup de choses qui nous apparaissent comme des environnements forgés d’en haut, immuables, sont en fait des environnements forgés par des acteurs pas si puissants à la base.

Il faut sortir de la vision matérialiste : ce ne sont pas les objets qui font l’espace mais les gens qui les pratiquent qui le font. Ce n’est pas « l’urban design » qui fait une ville ! Et cela vaut aussi pour des environnements anthropiques en général : un espace public ne peut être public qu’à condition que les humains acceptent de pratiquer, d’exercer leur compétence d’acteur de l’environnement qui leur est aménagé par la puissance publique. Sans acteurs, pas d’espaces publics ; sans étendues organisées dans le but d’être publiques, pas d’espace public non plus.

Comme le dit J. Lévy, « l’habiter ne peut pas être postulé ». Pour un acteur, « habiter » c’est prendre en compte que dans son action il doit conforter l’environnement. En effet l’habiter est le point d’équilibre entre l’environnement et les acteurs. C’est l’occasion pour Jacques Lévy de balayer quelques idées reçues, comme celle de l’habiter de l’ère paléolithique, idéalisé par certains courants écologistes. Prédateurs, par leur manque de puissance, les hommes du paléolithique n’habitent pas ; ils ont au contraire contribué à la destruction d’écosystèmes et d’espèces. En Australie, ils ont aussi créé un désert par leur action et éliminé les espèce les plus faciles à tuer, c’est justement le contraire de l’habiter ! La remise en question de la prédation n’arrive que très tardivement, après le moment « moderne », ultra-cartésien ; à titre d’exemple, le mot « biodiversité » n’est apparu qu’il y a cinquante ans, et Le Corbusier, architecte public ne tenant pas compte de la singularité des individus et des aspirations, n’en avait guère eu vent. Cela donne lieu à des sociétés fordistes, partisanes du moindre effort avec la routine de la société de consommation commune où nous sommes tous identiques et où aucun acteur se dégage.

Pour J. Lévy, l’habiter est un moment réflexif des sociétés humaines comme actrices : un retour sur elles-mêmes, leurs manières de composer avec l’environnement, et, pour les acteurs de l’environnement (aménageurs, architectes, paysagistes, urbanistes divers…) une réflexion sur ce qu’ils font et peuvent faire faire aux composantes des sociétés, collectives ou individuelles, mais toujours actrices. Cela renvoie à la théorie de l’acteur-réseau qui est une approche sociologique développée à partir des années 1980 par Michel Callon, Bruno Latour, Madeleine Akrich et d’autres chercheurs du Centre de sociologie de l’innovation de Mines ParisTech et dont le principal théoricien anglo-saxon est John Law. (Cf. Michel Callon, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc », dans L’Année sociologique, n°36, 1986). Il s’agit de donner du pouvoir à des humains qui ne sont pas forcément « légitimes ».

Et cette idée, aussi brassée soit-elle, reste encore largement à inventer ; penser l’habiter par le prisme du cohabiter peut y aider.

II/ Cohabiter, au pluriel

Rien à voir avec la cohabitation politique : ici, le terme désigne l’action des êtres humains réfléchissant sur leurs relations avec les autres composantes de leur environnement, mais aussi avec eux-mêmes.

La question que les penseurs de l’habiter posent est celle-ci : comment habiter sans rendre le monde, pour soi-même et pour les autres, inhabitable ? Cela veut bien dire qu’en menaçant les autres par notre manière d’habiter, l’être habité – le monde – deviendra tout aussi menaçant pour nous. (L’)habiter et (le) cohabiter marchent ensemble.

Après s’être donné comme mission pour son étude de traverser à pied les villes de plus de 10 millions d’habitants, ce qui fait en général plus de 5km de part en part en suivant plusieurs axes, Jacques Lévy s’est arrêté sur 3 photos pour illustrer « Cohabiter » dans cette conférence.

Pour réaliser ses photos, J. Lévy a utilisé une logique d’immersion hyper intuitive en prenant des axes arbitraires et en se laissant programmer par la sérendipité. Pour lui, c’est le meilleur moyen pour ne rater le moins de choses dans une ville qui a tellement d’informations. Même rien n’empêche d’avoir des résumés complémentaires pour mieux cerner la ville après l’étude de terrain. Pour lui, la sérendipité est plus efficace que la programmation.

Jacques Lévy utilise la photographie comme une espèce de carnet de note. La première photo présentée est intitulée « La horde de Ho Chi Minh ville »

Au Vietnam on a une Driving society qui a permis à J. Lévy de mieux comprendre la « Driving society » américaine (Max Weber). C’est en passant par Ho Chi Minh que J. Lévy a remarqué des boutiques qui vendaient des 2 roues neufs et des téléphones portables. S’interrogeant sur ce nouveau concept, il se rend finalement compte que les 2 roues étaient en fait sur le parking des véhicules des clients du magasin car au Vietnam avoir une voiture est trop encombrant. C’est le rêve de la driving society américaine et lorsque le pays se développe, les 2 roues souvent disparaissent, comme en Chine. Mais à Taipei par exemple plus développée, il y a encore beaucoup de cyclomoteurs. En fait la voiture doit être une extension confortable de l’espace privé, dans une société où il n’y a pas d’espace public mais que des espaces privés. Au Vietnam ce sont les riches qui ont des voitures. Dans des villes comme Los Angeles, l’automobile occupe l’espace. La driving society a donc trouvé ses limites. La firme Carrefour fait même maintenant dans les grandes villes du drive piéton, « parce qu’on ne peut pas se garer, c’est compliqué…».

Jacques Lévy livre par la suite les dimensions que recouvre, pour lui, le cohabiter. Il existe pour lui :

- des cohabitations cognitives, échanges entre empirie et théorie,

- des cohabitations entre méthodes,

- des cohabitations entre domaines du savoir,

- des cohabitations entre registres,

- des cohabitations des langages (danse et géographie),

- des cohabitations entre régimes de vérité (le régime argumentatif de Ferry)

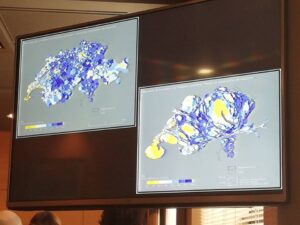

- des cohabitations citoyennes, entre des électeurs en désaccord et pourtant coprésents, concitoyens, cohabitants. Elle se pratique par les citoyens quand ils se demandent pour qui ils vont voter. On peut prendre l’exemple de l’interdiction de la construction de minaret en Suisse dont Jacques Lévy a construit une carte :

Carte de la répartition du vote suisse sur l’interdiction des minarets réalisée par Jacques Lévy On ne se rend pas compte que toutes les villes ont voté pareil, cette carte diviserait le pays ! il ne faudrait pas la montrer… Cela donne lieu à des conflits identitaires, les Alémaniques perçoivent les Romans comme des paresseux par exemple.

- des cohabitations entre sciences et sociétés à l’intention desquelles, en croyant bien faire, on recourt trop souvent à la simplification des recherches et de leurs résultats. Comment pratiquer une science utile à la société ? Cela peut donner lieu à la fabrication de faux articles dangereux acceptés par des revues idéologiques et pas scientifiques. Mais « un chercheur utile est d’abord un chercheur », et c’est cette forme de citoyenneté, de tenue de son rôle social, qu’attendent les citoyens de sa part. Par exemple, Yves Lacoste dit qu’il faut décaler les problèmes de la géographie vers ce à quoi elle sert et pour Jacques Lévy elle sert à étudier l’espace, c’est tout, et la société s’en empare après. Il avait alors appelé Jacques Lévy « Jésus la Science ».

- des cohabitations spatiales. On peut soi-même expérimenter l’espace : en marchant dans la rue en tentant, comme Jacques Lévy dans ses « balades » urbaines, de laisser se reconfigurer son programme personnel au contact d’un environnement qui propose d’autres itinéraires physiques et cognitifs ; en observant les façons dont les humains tentent d’adapter leurs modes de vie et leur habitat à l’environnement, avec plus ou moins de succès. Jacques Lévy le montre à travers sa dernière photographie :

Etre victime de la transformation que l’on fait d’un milieu. Photo prise par Jacques Lévy.

Sur cette photo on peut voir un habitant qui veut avoir un super paysage de sa fenêtre de maison mais du coup il le gâche en mettant sa maison en béton mal fini, avec plastique et hangar. Il est lui-même victime de la transformation qu’il a faite pour habiter son milieu. Comment faire pour habiter sans rendre le monde inhabitable ?

Expérimenter l’espace est toujours porteur d’information ; en observant encore les circulations massives d’individus mobiles dans une même direction et sur une voie étroite, sans se déranger – quoique ? La pratique unilatérale de l’habiter a fait son temps – moderne, celui de Cortés d’après Sloterdijk ; cohabiter est intrinsèquement lié à l’habiter, qui, de fait, est toujours/déjà politique (l’ALENA n’a pas disparu avec D. Trump qui l’a refaite à l’identique).

Lévy termine sur ce paragraphe extrait du manifeste du rhizome Chôros : « Nous ne nous situons donc pas, comme c’est le cas dans nombre de discours d’experts adoptant une posture du surplomb, dans la perspective de l’inéluctabilité et du sursaut qui serait nécessaire pour y échapper, car nous croyons à l’utilité du temps long de la controverse, du différend, des traductions et des contre-pouvoirs. Nous croyons aussi que le travail du chercheur consiste à présenter symétriquement, avec la même bonne volonté, ce qui existe et les alternatives à l’existant. En revanche, nous alertons sur les risques de répondre aux impératifs du moment (inégalités, replis identitaires, terrorisme, risques environnementaux…) en cédant au diktat de l’urgence. Ceux qui disent : « Il est temps d’agir » ont presque toujours raison ; ceux qui disent : « Il n’est plus temps de discuter » ont presque toujours tort.

Chercheurs-citoyens, nous ne présentons pas de « programme politique » mais une problématisation des enjeux, afin de donner davantage de lisibilité aux débats et davantage de degrés de liberté à ceux qui délibèreront. Nous nous plaçons dans la perspective progressiste lancée par le mouvement des Lumières, qui, à notre avis, demeure tout à fait d’actualité. On peut la résumer par la proposition d’Emmanuel Kant, écrite en 1783 : « Les Lumières, consistent, pour les humains, à quitter l’état de dépendance dont ils sont eux-mêmes responsables ». Ce que dit cette phrase, c’est d’abord que le changement est possible et que c’est aux humains – c’est-à-dire à la fois à chacun d’entre eux et à la société qu’ils forment à eux tous – d’imaginer et de décider dans quelle direction ils veulent aller. C’est à eux aussi de dire comment faire pour que cette autonomie nouvellement gagnée leur permette d’avancer vers un mieux pour chacun et pour tous. L’émancipation, l’affranchissement, la libération vis-à-vis de toutes les allégeances imposées, la construction de capacités pour inventer sa propre existence dans la cohabitation dynamique avec les autres existences nous apparaît comme un tableau de bord plus que jamais pertinent. Cette formulation ouvre aussi sur une interrogation sur les buts à atteindre : habitants-citoyens de ce Monde qui est notre seul viatique, que faisons-nous, que ferons-nous de cette nouvelle liberté ? »

© Compte-rendu réalisé par Mélanie LE GUEN & Pauline ELIOT pour les Clionautes