Vendredi 4 octobre 2019 14 h 45 à 15 h 30 – Foyer du Temple

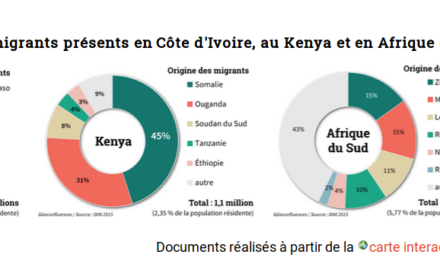

Migrer, c’est changer de société, franchir une discontinuité (dont Sud/Nord). Migrer et, simultanément, construire du discontinu, un puzzle de sociétés, s’inscrit dans la longue durée de l’humanité.

Dans le cénacle des grands noms qui importent à nos disciplines, celui de Christian Grataloup apparaît comme un passeur infatigable de ce qui unit dans une perspective française spécifique l’enseignement de l’histoire et de la géographie. Notre professeur émérite se mêle de conjuguer temps et long et espaces dans un atlas géohistorique qui devrait faire date.

En attendant samedi (la présentation de l’atlas aux professeurs et à l’inspection via le PNF) et dimanche (la présentation au public), Christian Grataloup nous offre dans une salle pleine comme un oeuf, une sorte de conversation érudite et amicale mêlant temps long et migrations, avec cet art consumé de ne pas avoir l’air de se prendre au sérieux pour traiter de thèmes par ailleurs politiquement explosifs…

Partons donc du temps long, de l’Homo Sapiens à la mondialisation contemporaine.

D’abord la migration intérieure n’est pas être migrant.

Pour l’être, il faut franchir quelque chose qui nous fait autre. Ce que nous montrent les archéologues c’est que les humains ont un patrimoine génétique commun et ont énormément migré Paradoxe : nous sommes extrêmement mobiles et nous sommes des êtres faisant société. Si l’on tient compte des déplacements (à pied) il faut en théorie 4 ans et 4 mois pour faire le tour de notre petite planète, même si les migrations ont pris un temps forcément plus élevé eu égard aux temps d’installation en société…

Nous sommes donc une espèce ubiquiste : le fameux « chasseur-chassé » Ötzi est producteur de son propre milieu : vêtement ajusté, feu et hutte, produits médicaux, armes. Tout ce qui a été trouvé sur lui l’atteste, mais aussi implique la mobilité liée vraisemblablement à des conflits pour les ressources. Ötzi fut agresseur et agressé comme le prouve l’analyse des traces de sang retrouvées sur lui…

Or cette mobilité est en totale contradiction avec le fait que nous soyons prématurés : nos hanches portent un bassin (terme géo qui dit bien son nom) alors que la plupart des autres espèces ont les hanches parallèles pour survivre rapidement.

Nous le compensons par la présence de proches (proximité), groupes très soudés qui sont à la base de la sociabilisation. L’humain à la particularité unique d’élever plusieurs « portées » à la fois. Ce qu’on nomme famille est à la fois semblable et culturellement très divers, avec des règles communes comme l’interdit de l’inceste en terme de trop forte proximité, la proximité faisant société notamment à travers une langue commune. La multitude de groupes humains a engendré la « babélisation ». Au 16e siècle, il y a 29-30 000 langues parlées; aujourd’hui, 5-6000.

L’invention des lignes de frontières étatiques, que l’on date usuellement à partir des traités de Westphalie est donc européenne tout en ayant essaimé ailleurs, créant un puzzle qui ne cesse d’augmenter depuis 1930 et ce qui fait que si l’on observe la population moyenne par État, celle-ci ne cesse de diminuer (cf le planisphère de 1930 de Rosière).

Mais l’Etat n’est pas le seul critère facteur de frontières. La géographie des mobilités y joue un rôle déterminant notamment dans les échanges bactériologiques :

La carte de la peste forme un bassin eurasien commun, loin de se limiter à l’Europe. Dans le nouveau monde colombien on a par contre une migration dissymétrique à l’exception des plantes.

Les Caraïbes sont les premières touchées par le choc bactériologique causés par l’arrivée puis la conquête européenne du continent : des 15 millions environ d’habitants qui le peuplaient au début du 16e siècle, il en reste à peine 1 à la fin. D’où la reforestation de l’Amérique jusqu’au 19e s. Au total, 99% des morts… En symétrie, de l’Amérique à l’Europe, seule la siphyllis a fait des dégâts, nom changeant au gré de l’attribution de cette terrible maladie à « l’autre » (mal français, mal génois, etc.). Cette dissymétrie peut se comprendre ainsi : il n’y avait pas de bassin bactériologique américain car les échanges entre peuples peu nombreux et disséminés sur un immense territoire étaient limités et donc les vaccinations naturelles moindres.

Les « grands remplacements » ont eu lieu historiquement dès le 16ème siècle : Des 100 millions d’Européens au 16e aux 400 millions au 19e, 80 millions ont émigré !

Les mots « autochtones », « indigènes », « aborigènes », qui désignent « ceux du sol » ne rendent pas simple de savoir qui était en tel lieu le premier peuple…

Discontinuité des frontières et puzzle de nations : déjà le limes romain, les frontières coloniales africaines, aujourd’hui les murs contemporains. Ceux-ci n’ont pas représenté des frontières étanches mais des lieux à la fois d’arrêt et de continuité des passages, trafics commerciaux, lieux de sociabilité (cf. Michel Foucher), contrairement à une vision simpliste : lors d’une proposition de tracé des frontières sur le globe à des étudiants, c’est la Méditerranée qui est la plus montrée…

Or si la terre est mondialisée il n’y a plus de migrations mais des déplacements. Vaste sujet de débat pour les géographes et les sociologues…