Cet écrit synthétise la visite de l’exposition, l’écoute de l’émission sur France Culture « L’art est la matière » où les commissaires, Côme Fabre et Sébastien Allard sont interrogés sur leur démarche muséale et l’audition d’une conférence de présentation de cette exposition à l’auditorium du musée. (A noter que se tient en même temps l’exposition Jean-Baptiste Corot au musée Marmottan Monet, les artistes étant contemporains.) Les photos ajoutées ont été prises par Eric Joly.

Charles Baudelaire : « Delacroix, lac de sang hanté de mauvais anges ombragé par un bois de sapins toujours vert où sous un ciel chagrin des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber » Les phares. Eugène Delacroix est immortalisé comme un phare du romantisme par Charles Baudelaire.

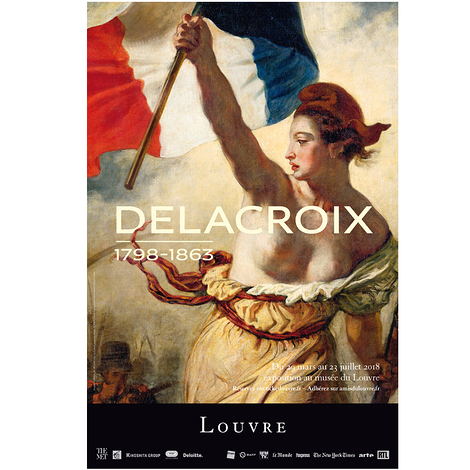

L’exposition du Louvre fait écho à celle de 1963 au Grand Palais organisée pour le centenaire de la mort de l’artiste. Rien d’envergure n’a été fait depuis. En 2018, il s’agit de contextualiser l’œuvre d’un peintre très documenté et de montrer une vision synthétique et renouvelée, s’interrogeant sur ce qui a pu inspirer l’action prolifique de son œuvre créatrice.

D’une scénographie recherchée, le déroulement chronologique de l’exposition se découpe en trois parties : 1822-1834, à la conquête de la notoriété et la gloire des salons, puis 1835-1855 à l’éclectisme des œuvres s’ajoutent l’exécution de grands décors et enfin la période de 1856 jusqu’à sa mort où Delacroix s’oriente vers des créations plus personnelles et poétiques peu comprises par ses contemporains.

Nous avons une masse d’informations sur ce peintre, des milliers de dessins, plus de 1000 pages de son journal réédité, 800 peintures selon les derniers inventaires. Les commissaires cherchent à interpréter ce processus créatif, cette singulière recherche des formes, le passage de l’effet de surprise de ses grands travaux du début de carrière jusqu’à ses tableaux de la fin de sa vie qui oscillent entre rêve et réalité, sensibles au rôle créateur de la mémoire.

I) Des débuts de carrière qui recherchent la notoriété

Eugène Delacroix vient d’une famille appartenant à l’élite napoléonienne, un père, ministre des affaires étrangères sous le Directoire puis préfet et des frères, généraux puis barons d’Empire. Le grand-père maternel, Oeben, a fait partie des meilleurs ébénistes des rois français. En 1815, à la mort de sa mère, Delacroix qui a 17 ans est ruiné. Sorti du lycée impérial, aujourd’hui Louis le Grand, il hésite entre les lettres et les arts. Héritier d’une soif de gloire, il est déterminé à montrer le talent de son pinceau. Par ses relations, il intègre l’atelier néoclassique de Pierre-Narcisse Guérin. Contemporain de la création du Louvre, Delacroix étudie et copie aussi les grands maîtres qu’il se choisit comme Rubens, Titien et Véronèse. A l’aube du XIXème siècle, le libéralisme ambiant pousse Louis XVIII à créer un musée d’art contemporain qui donne à voir des artistes vivants exposés à leur mort au Louvre, une consécration assurée. Candidat à l’Académie pour tenter le prix de Rome qui conduit à un séjour de cinq longues années, Delacroix préfère se confronter au public via la presse et tenter le Salon. Influencé par Géricault et le Radeau de la Méduse peint en 1819, il admire l’audace qui consiste à introduire des sujets d’actualité dans l’art. L’artiste apprend l’italien pour lire les auteurs dans le texte.

En 1826, « La Grèce sur les ruines de Missolonghi », pourtant un genre du passé, va encore plus loin. La Grèce personnifiée ressemble à une Vierge, une Piéta, une déploration sur le corps du christ. D’un amas de ruines, sort une main ensanglantée alors que derrière un mur sortent des têtes coupées.

La stratégie de conquête des salons conduit Delacroix à oser de plus en plus. « La Liberté guidant le peuple » de 1831 célèbre le nouveau régime des Orléans. La composition triangulaire montre des corps enchevêtrés au premier plan, comme le Radeau de la Méduse, qui l’emportent sur le sujet. Ce tableau aux variations tricolores persiste dans la veine allégorique considérée comme vieillotte. La Liberté qualifiée de poissarde entre dans l’espace du spectateur qui doit participer de l’élan révolutionnaire sous peine d’être écrasé. L’œuvre est achetée par l’État mais rapidement elle est envoyée en réserve puis rendue à l’artiste. Delacroix est alors considéré comme un immense artiste qui aurait tout exploré.

En dix ans, Delacroix a abordé presque tous les genres, de la peinture littéraire au sujet moderne et les a tous renouvelés. Il s’est fait un nom glorieux et finit, bien malgré lui, par être reconnu comme le chef de file des « jeunes novateurs ».

II) Le choc du voyage en Orient

Le premier voyage de Delacroix s’effectue à Londres en 1825 où il obtient des commandes de portraits. Le peintre observe les peintures de Constable et de Laurence. Il voit chez les Anglais une plus grande souplesse vis-à-vis de la hiérarchie et du cloisonnement des genres et il décide de s’y conformer et de s’intéresser aux catégories réputées mineures. Il expérimente une hybridation : le portrait ou la nature morte combinés au paysage, la scène animalière en grand format.

Puis le peintre a l’opportunité de partir au Maroc, de janvier à juillet 1832, pour accompagner le comte de Mornay envoyé dans le pays afin de rassurer le sultan marocain des bons sentiments de Louis Philippe, alors que la France est partie en expédition contre l’Algérie. La mission sécurisée convient à Eugène Delacroix qui part sans projet artistique défini.

III) Le temps des grands décors : le besoin de faire grand.

Adolphe Thiers devenu ministre, commande à Delacroix de grandes décorations murales comme le salon de réception au palais Bourbon, la bibliothèque du sénat et le salon de la Paix de l’hôtel de ville de Paris (1851). La peinture doit se réinventer au contact de l’architecture. L’artiste s’appuie sur la tradition, le modèle de l’école de Fontainebleau ou de Véronèse selon un thème festif avec une surenchère de décor. Il peut se mesurer aux maîtres anciens tant admirés comme Rubens ou Le Brun. A cette époque, Eugène Delacroix travaille sur deux chantiers à la fois avec des assistants. Sur les fonds, une matière très empâtée est posée avec peu de profondeur, (comme le fera Cézanne) On voit l’impact de ces décors dans ses tableaux.

Au Salon de 1846, Baudelaire fait un hommage au peintre qui a conscience d’être un maillon de la peinture française. A la fin des années 40, à l’heure où le nouveau régime républicain récompense les jeunes peintres de la réalité rurale comme Rosa Bonheur, Delacroix se démarque avec des toiles sans sujet, fleurs et fruits. Le dynamisme des compositions saturées en couleurs est lié au décor du plafond du salon d’Apollon, laissé vacant par Charles Le Brun. Le combat du dieu solaire contre le serpent python, force tellurique retrouve un ancien esprit baroque. L’émulation recherchée avec la peinture baroque se mesure au tourbillon de la « Corbeille de fleurs renversées ».

Les sujets religieux, « Le christ sur la croix » de 1846 et « Le christ au tombeau » de 1848

Une salle intermédiaire expose les cahiers et agendas de l’artiste. Delacroix écrit : « Je mets à exécution le projet formé tant de fois d’écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c’est de ne pas perdre de vue que je l’écris pour moi seul ; je serai donc vrai, je l’espère. J’en deviendrai meilleur. » Après son journal de jeunesse sur petits cahiers, le peintre reprend ses écrits sur de grands almanachs de commerce associant l’idée de la construction d’un dictionnaire des beaux-arts.

IV) 1855-1863 : être hardi, quand on a un passé à compromettre

A l’exposition universelle de 1855, Ingres et Delacroix sont panthéonisés au moment où Gustave Courbet se fait connaître par son pavillon du réalisme. « L’atelier du peintre » est refusé. Delacroix écrit : « je découvre un chef-d’œuvre dans son tableau refusé » La concurrence avec la photographie naissante apparaît. Fantin-Latour dans son atelier a rendu hommage à Delacroix à partir d’une photographie noir et blanc de Nadar.

L’exposition du Louvre réserve les dernières salles autour de la répétition, la variation et les séries qui sont revisitées.

« Vous me traitez comme on ne traite que les grands morts ; vous me faites rougir tout en me plaisant beaucoup : nous sommes faits comme cela… »

Lettre de Delacroix à Charles Baudelaire, le 27 juin 1859.