Depuis 2002, chaque année, le Mémorial de la Shoah permet aux lycéens de la région Île-de-France d’aborder la question de la Shoah par le biais d’un voyage d’études sur le site d’Auschwitz, en Pologne. Je ne saurais formuler les remerciements légitimes pour ce programme envers le Mémorial et la Région Île-de-France qui permet de rendre accessible aux professeurs et aux élèves (une vingtaine par groupe) la visite de ce site mémoriel incontournable et dont j’ai pu faire profiter les élèves de mon établissement 6 fois (en attendant la 7ème ?).

L’une des principales contreparties demandées par le Mémorial consiste, outre la mise en place d’un projet pédagogique, en la réalisation d’une affiche destinée à rejoindre, à terme, une exposition itinérante proposée aux lycées de la Région[1]. Je précise que le travail rendu ne doit pas forcément avoir cet aspect particulièrement achevé, mais c’est un choix que j’ai fait afin de donner un autre sens pédagogique à la réflexion que les élèves doivent mener, ce qui permet aussi de les initier au montage photo éthique et responsable ( !) et à quelques aspects techniques incontournables.

Par la réalisation de cette affiche, les élèves sont ainsi amenés à traduire leur expérience et l’acquisition d’un savoir historique par un double travail alliant mémoire et histoire sur une période charnière et douloureuse.

Ce programme pose donc la question suivante : comment allier expérience pédagogique, mémoire, art et histoire ? Par quels biais peut-on initier les élèves à l’art dans ce triple cadre pédagogique, artistique et scientifique ? Précisons que cette réalisation doit s’effectuer dans un laps de temps très réduit, entre le voyage et début janvier, donc autant dire que le professeur doit être maître de ses créneaux horaires. Un mois et « des brouettes », c’est à la fois court mais parfait pour mobiliser la volonté et la motivation des élèves.

Mon organisation personnelle

L’organisation pédagogique est relativement libre, si on excepte le travail de rigueur et de vérification des sources que le professeur doit effectuer, comme il se doit, mais pour la réalisation graphique, mon orientation consiste à organiser des séances de travail sur des créneaux horaires où les élèves et moi-même n’avons pas cours. Ce sont les élèves qui dirigent le professeur dans leur recherche de représentation, dans un premier temps. Le professeur se place donc en retrait mais reprend la main pour veiller à la cohérence et au caractère scientifique de la réflexion et de la réalisation. Lorsque le groupe bloque, des suggestions peuvent être formulées. Mais, à aucun moment, le professeur ne doit imposer ses idées. Il s’agit donc d’un travail collaboratif professeur-élèves où ces derniers sont délivrés de certains aspects matériels qui pourraient les bloquer. Je reviens ici sur ce dernier point : dans la mesure où je maîtrise quelques logiciels de retouche photos, je leur ai bien expliqué que j’allais travailler leurs idées sous leur direction ; ils ne doivent pas se soucier des aspects liés à la réalisation matérielle finale, mais de la rigueur des idées, des choix et de l’organisation visuels et des connaissances à diffuser auprès des lecteurs de l’affiche.

Un scénario de réalisation en 3 étapes

C’est la question que je vous propose d’explorer, avec pour objectif de montrer le scénario de travail j’ai utilisé à l’issue de chacun de mes voyages pour aboutir à la réalisation d’une affiche aboutie mettant en valeur les capacités mais aussi et surtout l’engagement des élèves pour traduire leur ressenti, leur pensée et leur volonté de transmettre un message à ceux qui la découvrent. Ici, je reprends le travail réalisé en décembre 2018 avec une classe de Terminale L (donc avant le COVID), mais le scénario pédagogique n’est pas exclusif à ce groupe ni à cette expérience pédagogique, il peut être reproduit dans d’autres cadres.

Le travail concernant la Shoah a été réalisé en trois étapes. Après le voyage d’études, effectué début décembre, plusieurs séances ont été organisées afin que les élèves traduisent de manière artistique et scientifique leur vision du voyage et de leur visite.

Je précise également que certains élèves d ela classe n’avaient pas pu participer au voyage pour plusieurs raisons inutiles d’exposer ici. Ils ont été assciés aux travaux : je les ais placés dans le rôle de ceux qui ont un regard à la fois neutre (ils n’ont pas fait le voyage) mais engagés ( ceux qui vont estimer quel aspect est le plus parlant dans ce que les élèves ayant visité Auschwitz veulent transmettre).

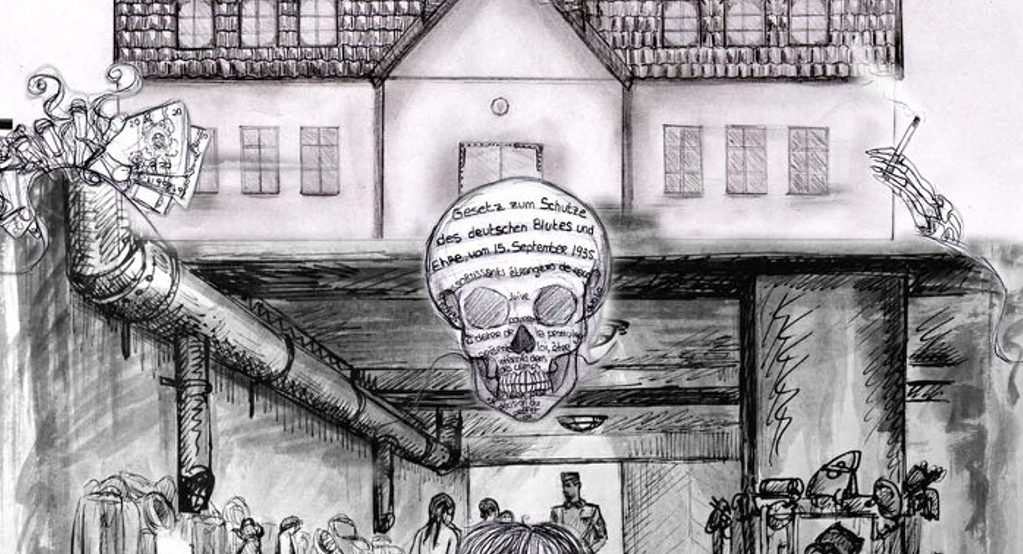

Étape 1 : mettre à plat les idées

Dans un premier temps, les élèves ont été invités à débattre et à livrer les mots-clés de leur expérience afin d’extraire ce qu’ils en avaient le plus retenu. Pour parler de manière plus directe, j’ai demandé aux élèves de se « lâcher » sur ce qu’ils avaient retenu de leur voyage pédagogique en leur garantissant l’absence de censure. Il s’agissait à ce moment de ne pas culpabiliser les élèves qui n‘avaient rien ressenti ( oui, cela arrive et ils culpabilisent !) alors que, dans les faits, ils ont retenu beaucoup d’éléments. Très vite, la définition du génocide par l’image s’est imposée dans la classe. Pour accompagner leur réflexion, un dossier de textes issus de la littérature des camps leur a été donné. Étaient proposés, par exemple, des extraits de l’autobiographie de Simone Veil, de Primo Levi, mais les élèves ont surtout retenu des extraits provenant des souvenirs de Zalmen Gradowski[2]. Sur ce point, le consensus était quasi général. Les extraits choisis proviennent donc des élèves qui ont justifié et exprimé leur sensibilité.

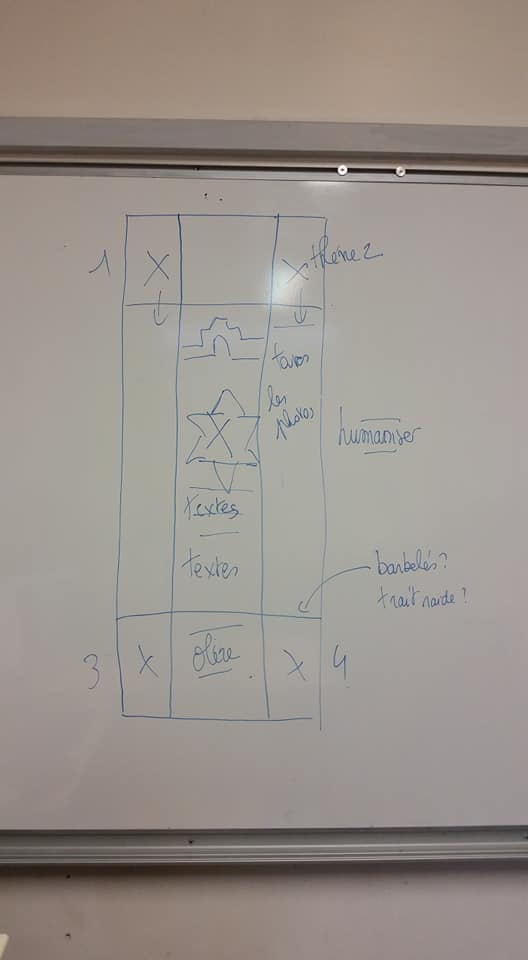

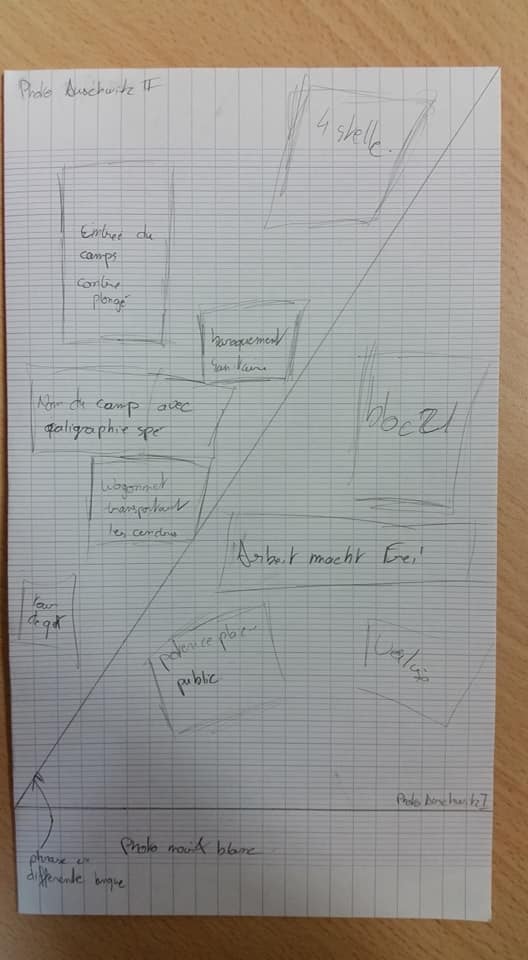

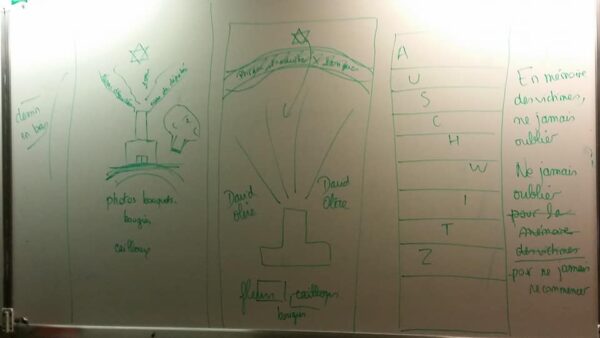

Dans un premier temps, les élèves sont invités à réaliser un brouillon de maquette. En voici quelques-unes, réalisées sur feuille et au tableau sous la direction des élèves :

Étape 2 : la sélection imagée, première construction graphique

Durant cette étape, je m’autorise pendant les séances à expliquer aux élèves quelques règles d’organisations graphiques. C’est là que je reprends à l’occasion mon rôle de professeur …

La seconde étape amène le professeur d’histoire à diriger les élèves pour réaliser la composition de leurs futures affiches afin de leur expliquer pourquoi et comment les éléments graphiques peuvent s’organiser et se fondre les uns avec les autres (règle des deux-tiers / un-tiers, importance des couleurs et des polices de caractère …). En gros, le professeur peut leur faire une petite leçon d’art appliqué. Mais l’idée est de les amener à percevoir en quoi consiste une bonne/mauvaise organisation de l’image en soi.

Précisons que le format demandé par le Mémorial pose certaines contraintes spécifiques, puisque cette affiche finale a les dimensions d’un kakémono (65 cm x 95 cm). Le défi devient donc triple : scientifique, pédagogique et artistique.

C’est là que les volontés et les talents se dévoilent puisqu’il s’agit d’adapter les idées des élèves à ce format spécifique et faire en sorte qu’un consensus se dégage.

Une fois dessinés, ces éléments ont été numérisés en haute résolution. là aussi, le professeur peut leur enseigner quelques éléments de base, ce qu’est un pixel … etc ….

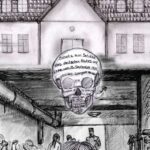

Enfin, du point de vue iconographique, les élèves avaient été particulièrement frappés par les dessins de l’un des rares survivants des sonderkommando David Olère [1902-1985] exposés à Auschwitz le jour de la visite et ils ont souhaité en retenir certains éléments.

Puis, sur une feuille et au tableau, les élèves commencent à projeter la première organisation de ces éléments graphiques. Les projets sont conservés en ligne pour nourrir la réflexion[3].

Étape 3 : le montage final

Puis arrive le travail de montage à proprement parler, réalisé avec Photoshop.

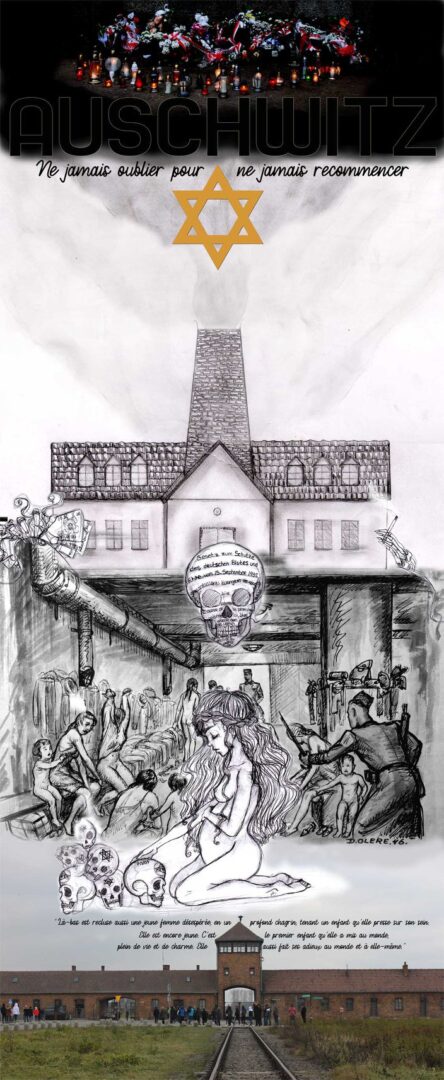

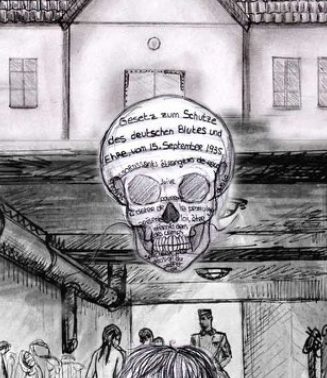

Les élèves sont ainsi amenés à commenter et à effectuer des choix afin d’approfondir le travail. Voici l’une des étapes : les élèves étaient d’accord pour insérer deux photos prises sur le site : l’entrée d’Auschwitz II, et les bougies commémoratives symboles du recueillement et du souvenir. Cette dernière photo, située en haut de l’affiche, a été prise sur le site d’Auschwitz I, entre les blocks 10 et 11, au pied du « Mur de la Mort ». Entre les deux, doivent se trouver les réalisations des élèves et les dessins de David Olère que les élèves avaient choisi avec pour objectif d’expliquer par l’image le processus génocidaire. Mais il manquait quelquechose, d’où l’idée de rajouter une fumée autour de la cheminée du crematorium.

Il faut souligner l’importance de l’encadrement du professeur d’histoire afin que le résultat, qui vise à donner une définition en image du génocide, reste guidé par la rigueur scientifique nécessaire pour ce genre de projet. Le rendu doit rester dans un équilibre informatif et sensible, à la fois. Les photos choisies sont retravaillées à la demande des élèves afin que la transition entre les différents éléments graphiques soit moins artificielle. Certains éléments sont écartés, d’autres remplacés …

Après plusieurs tâtonnements pour positionner les différents éléments, vient le choix d’une phrase qui résume leur message. Un travail est alors effectué sur le lettrage et je leur fais découvrir les possibilités offertes par le site Dafont, qui propose un très grand nombre de polices de caractères. Voici le résultat :

Puis vient la demande spécifique à laquelle les élèves tenaient beaucoup, et que le professeur ne peut pas assurer seul : traduire la phrase « ne jamais oublier pour ne jamais recommencer » en yiddish !!! Le Mémorial de la Shoah a répondu à notre demande pour finaliser cet ultime point de réalisation.

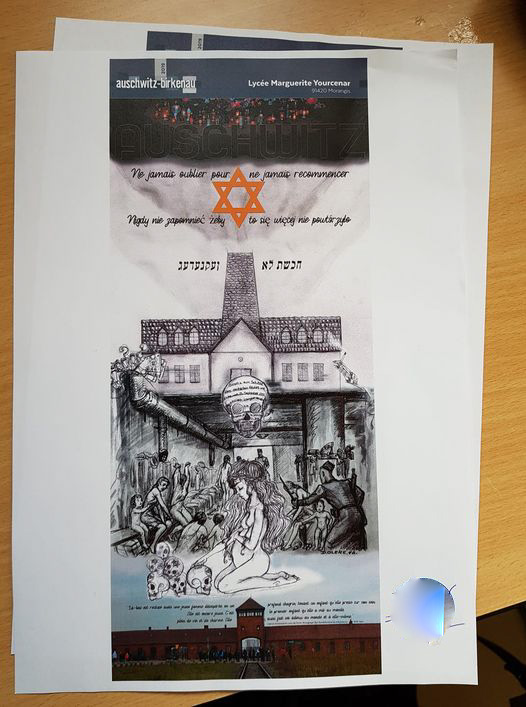

Voici le résultat final présenté au Mémorial, puis validé ( la signature du bon à tirer a été volontairement floutée) :

Début janvier, le travail des élèves aboutit à la réalisation d’un kakémono mélangeant à la fois des éléments issus des photos prises par les élèves lors de la visite, un dessin de David Olère, deux éléments graphiques réalisés par les élèves, ainsi qu’une citation, selon eux représentative et illustrant la représentation graphique finale. C’est ainsi que photos dessins et littérature, passés et présents se sont mêlés pour traduire la vision des camps, l’horreur de la Shoah et les leçons à en tirer.

Comme il se doit, l’affiche a été validée par le Mémorial de la Shoah puis présentée dans le cadre de l’exposition Visions lycéennes du camp d’Auschwitz pour l’année 2018.

Pour ma part, cette expérience de réalisation collaborative est toujours une source de surprises qui révèle de nombreuses facettes des élèves.

****

[1] Les renseignements concernant ce programme sont disponibles sur le site du Mémorial de la Shoah ICI

[2] Zalmen Gradowski Au cœur de l’enfer, Témoignage d’un Sonderkomando d’Auschwitz, 1944, Paris Texto

[3] La conservation des projets peut s’effectuer sur un drive ou la plateforme Pearltrees disponible sur l’ENT via l’application GAR.