Présentation : Les périodes de guerre mettent à l’épreuve les sociétés comme ceux qui les gouvernent. Depuis d’Athènes antique jusqu’à nos jours, en passant par la période moderne, nous allons nous plonger dans ces moments exceptionnels où tout est remis en question.

***

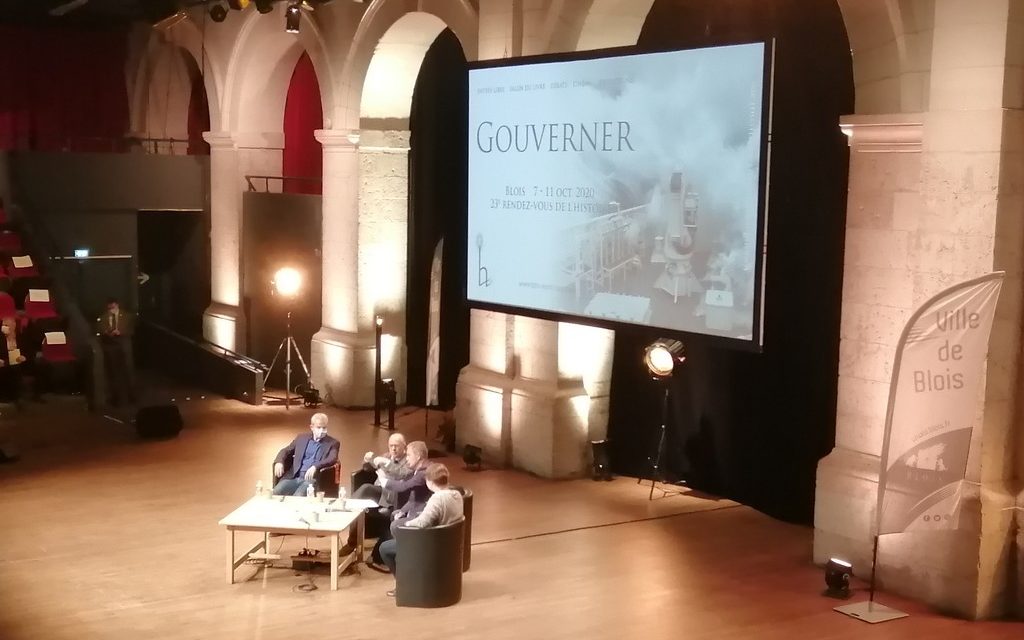

Cette table ronde dans le cadre solennel de l’hémicycle de la Halle au grain, devant un public fourni, s’intéresse à la façon dont la guerre influe sur l’art de gouverner. Il s’agit de brosser un vaste tour d’horizon de cette question à travers quatre moments permettant d’embrasser le temps long. Vincent Azoulay ainsi se propose d’aborder la question sous l’angle de ce qu’il est devenu courant d’appeler « le moment Périclès », au Ve siècle avant notre ère, à Athènes.

Émilie Dosquet quant à elle, en tant que spécialiste de l’époque moderne et plus particulièrement de Louis XIV à travers sa thèse consacrée au sac du Palatinat, va permettre de prendre la mesure des dernières recherches historiographiques sur la question. En effet, la simple définition de cette guerre et la communication qui l’entoure soulève de nombreux débats.

Enfin, à travers la mise en perspective de la Première guerre mondiale, durant laquelle l’acte de gouverner a été dicté à la fois par des événements strictement militaires mais aussi par la volonté de contrôler une opinion publique travers l’utilisation de médias toujours plus contrôlés, Jean Garrigues se propose une riche mise en perspective historique s’intéressant aux évolutions du temps.

Enfin, élément majeur de cette table ronde, la présence de Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre de François Hollande, permet de pouvoir questionner un acteur contemporain d’une évolution de la guerre, à travers des actes terroristes les plus récents.

Comment énoncer la guerre ?

Comme le rappelle Jean Garrigues, la Première guerre mondiale a été déclarée de façon officielle, à travers des campagnes d’affichage et des échanges de textes belliqueux entre les chancelleries. Concernant l’antiquité et plus spécifiquement la Guerre du Péloponnèse, Vincent Azoulay rappelle que tout a commencé par un ultimatum de Sparte à Athènes. En réalité, la guerre fait alors partie du quotidien ; elle est une réalité tangible pour tous. Ici le cas du conflit renvoie à la peur d’une montée en puissance d’Athènes ce qui constitue, pour Thucydide, la cause essentielle du conflit. Vincent Azoulay prend le temps de rappeler que cette approche en un bloc ne correspondait pas à la réalité du IVe siècle ; les auteurs anciens parlaient alors de plusieurs guerres.

Lus ad bellum, lus in bellum

Si l’on glisse vers la période moderne, la place de Hugo Grotius est décisive. Cet auteur réfléchit sur une formalisation du droit de guerre, avec le distinguo entre le Ius ad bellum et lus in bellum. Si le second s’intéresse aux actions en temps de guerre le premier formalise notamment l’acte de déclaration, l’entrée en guerre, c’est ce dernier qui est le plus structuré comme le rappelle Émilie Dosquet.

La guerre des noms

La logique globale de la guerre de Ligue d’Augsbourg (1688 à 1697) renvoie à ce que André Corvisier a nommé la « défense agressive ». L’historienne rappelle alors que cette notion même de « défense agressive » est fortement contestée par l’historiographie allemande, s’agissant d’une justification à tout le moins compliquée pour soutenir, en réalité, la guerre. D’ailleurs dans l’historiographie anglo-saxonne on ne parle pas de guerre Guerre de Ligue d’Augsbourg, expression légitimant politiquement l’action de Louis XIV, mais plutôt de Guerre de 9 ans. Cette dernière est mise en perspective avec la première guerre à laquelle le jeune Louis XIV fut confronté entre 1667 et 1668, la guerre de dévolution. Durant celle-ci il est intéressant de noter que Colbert demanda aux lettrés de travailler sur un texte de 50 pages pour justifier la guerre, afin de répondre aux adversaires. Ceci s’inscrit donc totalement dans le cadre de réflexions de Grotius et du Ius ad bellum.

Enfin sont rappelés par Jean Garrigues les justifications de 14-18 : une guerre des démocraties contre le mal, alors même que les causes réelles sont plus profondes et s’inscrivent plutôt dans un choc des impérialismes.

En quoi le concept de guerre s’est-il imposé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?

Après des historiens c’est autour d’un acteur central des événements politiques de ces dernières années d’être sollicité.

Actes terroristes, actes de guerre ?

La qualification de guerre, dans le cadre des actes terroristes de 2015, pose de nombreux problèmes. Bernard Cazeneuve apporte ici un éclairage sur la décision prise par le gouvernement sous la présidence de François Hollande d’utiliser cette qualification. Bien entendu, le contexte est radicalement différent des trois précédents exemples. Il n’y a pas de guerre déclarée. Il n’y a pas d’agression venant concrètement d’une puissance extérieure. Il s’agit, comme le rappelle Bernard Cazeneuve dans la droite ligne des travaux de Gilles Kepel, d’un terrorisme réticulaire. Même s’il n’y a pas d’armée étrangère sur notre sol, l’ancien Ministre de l’Intérieur rappelle que les scènes d’attentats auxquels il a été confronté reprenaient des marqueurs des violences de guerre.

Violences de guerre, résilience de la Nation

Pour lui la question centrale était donc d’opposer à cette violence une capacité de résilience de la nation. Le terme de guerre a donc été utilisé pour formaliser une adversité qu’il s’agissait de vaincre. Il y a donc instrumentalisation du mot dans un but politique visant à favoriser l’unité de la Nation. Concrètement ceci s’est accompagné de la mise en place d’un vocabulaire guerrier dans l’administration, d’un État de combat, afin de favoriser la meilleure organisation possible. Il est également selon l’ancien Premier Ministre une dimension narcissique ; dans un monde porté par la communication numérique, il est tentant pour les personnes pouvoir de se mettre en scène. La comparaison avec la sobriété d’Angela Merkel face à la théâtralité française pose clairement question.

Présenter, communiquer la guerre : quels sont les mots ?

Vincent Azoulay rappelle combien la richesse de la langue grecque permet d’apporter de très nombreuses nuances. Par exemple dans le cadre de la guerre civile le terme utilisé est la stasis (στάσις). Il y a donc, pour rebondir sur l’intervention de Bernard Cazeneuve, une question soulevée par l’historien : si l’on ne parle pas de guerre contre le terrorisme est qu’il n’était pas possible de basculer dans une autre approche, celle de la guerre civile. Dans ce cas la les choses prenaient une tout autre tournure. Pour en revenir à Athènes, la notion d’accord avec la guerre ne pose pas véritablement de question. Périclès n’a pas été à l’origine de la guerre ; il a été dans un mouvement d’accompagnement d’une décision prise en commun. On ne peut pas parler de bourrage de crâne. Les citoyens étaient des soldats et ils étaient d’accord avec la guerre. Cette dernière était d’ailleurs largement mise en scène à Athènes : qu’il s’agisse de pièces patriotiques, de la Gigantomachie ou des presses critiques vis-à-vis du pouvoir, il n’y avait pas de propagande de la guerre mais une large réflexion.

Jean Garrigues en profite pour rappeler alors que cette mise en scène de la guerre fut totale durant la première guerre mondiale, à l’image du boche, les informations contrôlées, les fausses informations officielles, grâce à différents supports allant du théâtre film. Mais, dans le même temps, le dialogue avec les citoyens ou les journalistes n’a pas été totalement rompus, à l’image des actions de Clemenceau.

Émilie Dosquet précise quant à elle l’ancienneté de la qualification d’ennemi dans la parole de 14, ce qui s’explique par l’impact extrêmement fort de supports imprimés. Il y a communication de la gloire, et le public est pensé comme passif. Il n’y a pas de débat public, ce qui est très différent du cas anglais dans lequel le roi ne peut pas faire la guerre sans l’avis du Parlement. D’ailleurs dans cette communication de la guerre, l’image de Louis XIV a très vite instrumentalisée autour d’une légende noire. Il est devenu, à la suite des massacres et des actes de désolation au cœur du Palatinat, le modèle ultime de l’ennemi total.

Comment qualifier l’ennemi à l’époque du terrorisme ?

Cette question évidemment s’adresse particulièrement à Bernard Cazeneuve. L’ancien Premier Ministre revient sur les propos de Vincent Azoulay concernant le danger qu’il aurait eu à qualifier le conflit non point de guerre contre le terrorisme mais de guerre civile. L’essentiel de la réflexion tourne autour de la volonté de la part du gouvernement, dès les premiers attentats, de ne pas faire le jeu des terroristes désirant fracturer la société française.

Partant, la définition de l’ennemi pose certaines questions : la tentation d’une représentation manichéenne d’un côté, avec tous les dangers qui peuvent en découler. Mais aussi la volonté de surveiller un ennemi tout en conciliant le respect de liberté de chaque point dans ce cas la communication est une justification un bourrage de crâne, tel qu’on ne peut connaître moment de la guerre mondiale.

Comment sont perçus par le corps social ceux qui gèrent la guerre ?

Vincent Azoulay commence par rappeler que Périclès n’était que l’un des dix Stratèges au pouvoir à Athènes et que tous étaient extrêmement contrôlés, par l’entremise de la rotation des charges ou la limitation de ces dernières dans le temps. Il rappelle ainsi à dessein que de nombreuses pièces, malheureusement aujourd’hui perdues, était d’une violence verbale absolument terrible à l’encontre du stratège. Dans ce cas la pièce de théâtre jouait le rôle d’une soupape de sécurité, exerçant un véritable contrôle sur ceux qui gèrent la guerre.

Le débat s’oriente alors vers une question relative à la déchéance de nationalité, thématiques tenant beaucoup à cœur, pour des raisons personnelles à Vincent Azoulay. S’ensuit un long échange avec Bernard Cazeneuve sur ces questions. Nous basculons alors dans un glissement qui n’a plus véritablement de lien avec le sujet posé, de même que pour la question finale, qui tournait autour des gilets jaunes…