Le soft power participe au rayonnement d’une nation. La capacité d’attraction d’un État repose sur ses moyens de coercitions et mais aussi dans le faisceau d’images et de représentations qu’il projette, et participant à de vastes campagnes de charme et de fantasme.

Comme le disait Joseph Nye dans l’ouvrage Bounds to Lead en 1990 : « Much of American soft power has been produced by Hollywood, Harvard, Microsoft and Michael Jordan »

Et ceci fait la force des États-Unis: posséder de nombreux représentants qui lui permettent de briller à l’international, et notamment dans le cinéma. C’est une industrie puissante dont les produits agissent comme des agents sublimateurs des espaces, acteurs, phénomènes. Il semble que dans un monde où la frontière entre culture populaire et politique se fissure, le cinéma devient un outil stratégique à part entière dans la puissance des nations.

Lukinbeal dit ainsi : « Le cinéma et la télévision agissent comme des cartes pour les réalités et l’imaginaires socio-culturels et géopolitiques de la vie quotidienne. Les distinctions entre la réalité et les représentations […] se brouillent dans un monde où les président sont des acteurs ».

Quand Hollywood balance entre le hard et le soft power

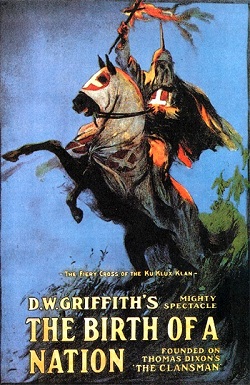

Nous touchons ici un point problématique : si un pouvoir finance une industrie filmique, nous touchons au hard power. Comment les distinguer ? L’image véhiculée dans les films de guerre participe à l’adhésion du peuple à la politique de défense du gouvernement, et des peuples étrangers. Attention le propos n’est pas de présupposer une adhésion aveugle et unilatérale vis-à-vis des USA et de l’armée. Visionner un film de guerre qui promeut les USA ne signifie pas un soutien aveugle. Mais ce visionnage participe néanmoins à la diffusion de valeurs, de manière non coercitive. D’ailleurs les liens entre Hollywood, Washington et le Pentagone sont nombreux et anciens (cf Hollywood, le Pentagone et le monde de Jean-Michel Valentin). D’ailleurs le couple Hollywood-Pentagone est quasiment né en même temps, permettant de soigner l’image de l’armée auprès du public et de faciliter le recrutement. Dès 1915 le Pentagone finance le film The Birth of a Nation de Griffith. Nous pourrions citer aussi le film de 1927 Wings, sublimant l’héroïsme des américains, notamment dans les airs, pour préparer les esprits aux guerres à venir.

Nous touchons ici un point problématique : si un pouvoir finance une industrie filmique, nous touchons au hard power. Comment les distinguer ? L’image véhiculée dans les films de guerre participe à l’adhésion du peuple à la politique de défense du gouvernement, et des peuples étrangers. Attention le propos n’est pas de présupposer une adhésion aveugle et unilatérale vis-à-vis des USA et de l’armée. Visionner un film de guerre qui promeut les USA ne signifie pas un soutien aveugle. Mais ce visionnage participe néanmoins à la diffusion de valeurs, de manière non coercitive. D’ailleurs les liens entre Hollywood, Washington et le Pentagone sont nombreux et anciens (cf Hollywood, le Pentagone et le monde de Jean-Michel Valentin). D’ailleurs le couple Hollywood-Pentagone est quasiment né en même temps, permettant de soigner l’image de l’armée auprès du public et de faciliter le recrutement. Dès 1915 le Pentagone finance le film The Birth of a Nation de Griffith. Nous pourrions citer aussi le film de 1927 Wings, sublimant l’héroïsme des américains, notamment dans les airs, pour préparer les esprits aux guerres à venir.

Pour justifier l’engagement en 1941, l’armée a eu recours massivement aux films, notamment les productions de la série de Robert Capra, exaltant le patriotisme des alliés, sous contrôle de l’Office of War Information. Ces films, à visée pédagogique première, furent diffusés ensuite auprès de la population et de la convaincre. Le premier film de la série, Prelude to War, recevra l’oscar du meilleur film documentaire en 1943, conjointement avec le film de John Ford The battle of Midway doublé par la voix d’Henri Fonda, alors grande star du cinéma hollywoodien.

Prelude to war

De la propagande américaine au soft power

A la même époque, une autre stratégie d’influence américaine s’est illustrée. En Europe les soldats américains ont mis en avant leurs produits, leurs valeurs, leurs modes de vie, avec au centre Disney et Hollywood. Cette diffusion de l’American way of life a accompagné la reconstruction de l’Europe afin de contrer l’influence de l’URSS. Pour autant cette valorisation du mode de vie ne fut pas une stratégie pensée par le gouvernement. Nous penchons ainsi bien plus du côté du soft power.

Nous pensons ainsi à la guerre froide et la série des films James Bond. L’avant-première du premier eu lieu le 5 octobre 1962, le même mois que la crise des missiles de Cuba. C’est alors bien la paranoïa atomique qui domine (James Bond contre docteur No). Ces films sont tellement politiques qu’ils sont interdits en URSS jusqu’à Gorbatchev. Au total les films hollywoodiens représentent 70% du box-office mondial, 99 des 100 plus grands succès mondiaux sont issus d’Hollywood.

Bande annonce de James Bond contre docteur No

La puissance des États Unis est marquée par l’omniprésence de l’happy end, de la réussite matérielle du héros, et de la supériorité du mode de vie américain et son territoire (métropoles). Au-delà du scénario, des héros, focalisons-nous sur le cadre dans lequel ces fictions prennent place. Il est important de pouvoir prendre en compte la manière dont le cinéma créé un imaginaire spatial. Exemple typique : le western.

Paysages, cinéma et soft power : le cas typique du western

Né en 1903 avec le Vol du grand rapide, au moment où ce grand ouest mythifié est en train de mourir, le western s’inscrit dans les grandes étapes de conquête de ces grands espaces. Si bien que dans le western, le grand héros, c’est le territoire. Ce genre cinématographique est porteur d’un raccourci entre les États-Unis et l’image du désert, avec au cœur le fantasme du wilderness. En représentant la conquête de terres arides et désertes, le western montre l’appropriation d’un nouveau monde par des individus et non pas un État. La nation et sa géographie sont portées à l’écran afin de réinventer l’espace pour soi-même et le reste du monde, en corrigeant l’histoire.

Pourquoi est-ce que la fiction est si importante ? Il faut bien comprendre à quel point celle-ci nous influence, de par le nombre impressionnant que nous visionnons, mais aussi de par la transmission de valeurs. La fiction, à l’inverse de la théorie, incarne les valeurs véhiculées, rendant l’objet bien plus efficace (impact ahurissant des soap opera dans la lutte contre l’alcoolisme dans les années 1980). La fiction personnalise et incarne, influençant d’autant plus les représentations collectives que nous avons des États-Unis.

Ville, cinéma et soft power : New-York, LA ville cinématographique

Lorsque nous arrivons pour la première fois dans une ville que nous avons arpenté par le médium filmique, nous avons tous eu une impression de « déjà vu ». Comme si une certaine familiarité s’était tissée entre la ville et le spectateur par le biais cinématographique. La frontière entre la représentation et la perception devient insaisissable. Ce qui veut dire que le cinéma participe d’une certaine manière à changer notre regard sur la ville, enregistrant ainsi certains de ses changements, de ses souhaits et ses troubles. Citons deux exemples :

- Le New-York de Woody Allen : Se limitant à l’upper east side, marqué par certains grands magasins. Ce n’est pas un hasard, pour Manhattan en 1979 Allen reconnait avoir dépeint le New-York de ses rêves. Allen parle de New-York comme un « cocon matriciel et bienveillant » : sans pauvreté, violence ou minorité ethnique.

- Le New-York de Spike Lee : à l’inverse de présentation de Manhattan, Spike Lee s’arrête sur Brooklyn et ses ghettos dans Do the right thing. Mais ceux-ci apparaissent sous un cadre propret, lissé, avec des sourires, rendant l’image d’une enfance personnelle heureuse.

Conclusion de Nashidil Rouiaï sur le soft power Américain

Nashidil Rouiaï est docteure en géographie, chercheuse au laboratoire Espace, Nature, Culture de l’Université Paris Sorbonne (ENeC). Même lorsque le parti pris des productions filmiques s’attaque au système économique, politique et social américain, comme dans le film Into the Wild de Sean Penn, l’Alaska et la ville de Fairbanks deviennent des lieux de pèlerinage et reçoivent des flux touristiques majeurs, renforçant ainsi son soft power.

Trackbacks / Pingbacks