Cette table ronde réunissait :

Jean-Pierre Allinne, professeur émérite d’histoire du droit à l’université de Pau,

Julie Claustre, maître de conférence à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et spécialiste d’histoire médiévale,

Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la cour de cassation, vice-président de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice qui organise cette rencontre,

Jean-Louis Robert professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Claude Gauvard, professeure honoraire à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, assurait le rôle de modératrice de la table ronde

Présentation de la table ronde :

Justice et conflits du travail, en France, du Moyen Âge à nos jours. Quand et comment la justice française a-t-elle été saisie des conflits du travail ? Depuis le Moyen Âge et pendant longtemps, ils ont été résolus de façon unilatérale par les seigneurs, les maîtres et les patrons, ou ont été confiés à des organismes spécifiques liant employeurs et employés, qu’il s’agisse des corporations puis des conseils de prud’hommes créés en 1806. Mais la notion de travail a évolué, en particulier sous l’effet de l’industrialisation rapide au XIXe siècle et de l’action sociale, politique et syndicale qui a imposé des contrats de travail et de nouvelles formes de résolution des conflits. Le recours à la justice des tribunaux s’est accéléré au XXe siècle, non sans heurts comme en témoigne l’affaire Jules Durand en 1910. La création de la Chambre sociale de la Cour de cassation en 1938 témoigne de cette judiciarisation. Actuellement, les instances judiciaires européennes et internationales tendent à obliger la justice française à prendre en compte les conflits entre employeurs et employés. Néanmoins, les réticences sont vives, les transactions nombreuses, et le recours aux tribunaux civils ou criminels reste un moyen de résolution parmi d’autres. Le but de cette table-ronde qui réunit des historiens, un historien du droit et un magistrat, est de comprendre quel est le poids du passé dans cette évolution. L’accent sera mis sur la pression exercée par le monde et le droit du travail pour imposer le recours aux tribunaux. Pourquoi et dans quelle mesure la relation de travail a-t-elle besoin d’un juge ?

L’introduction à cette table ronde est assurée par Claude Gauvard qui nous précise que le thème de « la justice face aux conflits du travail » est abordé ici sur un temps long.

La définition du « travail » semble un pré-requis à cette table ronde. Dès et à cause de l’époque médiévale, le travail est une obligation puisée dans la Bible. Parce qu’ils sont chassés du paradis, Adam travaille la terre, pêche et Eve file. Le lien entre le mal et le travail est donc établi. Sur Terre, il est obligatoire de travailler et l’oisiveté est poursuivie donc le vagabondage devient un crime dès la fin du Moyen Âge. Actuellement, on pense toujours que le travail est une obligation et que le chômage est une déchéance.

Qu’est-ce que le conflit du travail ?

On pense aux grèves et aux manifestations mais ce ne sont que des épi-phénomènes. En fait, le conflit du travail commence avec l’apprentissage : l’apprenti que le maître pressure, les contrats de travail, les jours, les horaires, les conditions, les rapports hommes-femmes au travail … font partie des conflits au travail. Le problème est de comprendre le rôle joué par la justice depuis le Moyen Âge.

Quel est le support de domination entre le maître et ses ouvriers (terme générique) ou le seigneurs et ses paysans ? Dès le début, maîtres, seigneurs, chefs d’entreprise ont cherché des solutions en dehors de la justice car cette domination devait être préservée. Le jeu a été d’éviter les conflits pour éviter la justice.

Dans un premier temps, nous verrons l’histoire de cet évitement. Cependant des contraintes ont obligé la justice à intervenir notamment à cause de cas extrêmes. Pourquoi et comment la justice a-t-elle pu intervenir ? La médiation implique un empirisme alors que la justice impose jurisprudence, définitions de codes, références et élaboration d’un droit du travail. Ce sera l’objet du second temps.

Première partie de la table ronde : éviter les conflits

Julie Claustre : La notion du travail sur le millénaire médiéval est recouverte par la notion de service. Le travailleur est donc fondamentalement un servant. Le seigneur du sol, sous la forme de la corvée, impose le travail. La corvée n’était pas seulement agraire car cela recouvrait également le terrassement, l’entretien des édifices, les transports. Le poids de la corvée entre le VIIIe s et le XIIIe s a cependant régressé. Mais le travail se présente toujours comme un dû au seigneur ou au chef d’atelier. Le travail « labor » a donc une connotation péjorative car la notion de servilité s’y attache. Précision : le mot « travail » au Moyen Âge signifie « molester quelqu’un ».

Les médiévaux distinguent les activités : les travaux comme copier des manuscrits sont valorisés et n’entrent pas dans la notion de travail qui est un mot dépréciatif. La documentation médiévale est rare mais se diversifie à partir du XIIe s. Par exemple, le statut municipal de Strasbourg de 1130, donc en milieu urbain, est un code qui énumère les prestations dues par les artisans à l’évêque, seigneur de la ville. Les pelletiers, les maréchaux-ferrants, les bouchers, tonneliers…doivent livrer des produits de leur activité tous les ans à l’évêque. C’est donc devant le tribunal de l’évêque, le seigneur, que les conflits se règlent : il règle les désaccords entre ouvriers et maîtres, entre maîtres, ou sur la qualité des produits entre consommateurs et producteurs. On entrevoit les conflits qui portent sur la rémunération ou le temps de travail tardivement. Le maître d’atelier est maître chez lui, par conséquent le conflit est réglé de manière domestique soit par le seigneur soit par le maître d’atelier ou de boutique.

La puissance seigneuriale est malgré tout limitée notamment grâce au notariat : la contractualisation. Les services du travail sont ainsi mis par écrit tels les contrats d’apprentissage de formation qui fixent les conditions dans lesquelles une famille confie un fils à un maître. Ils apparaissent au XIIe s et sont un peu plus nombreux au XIVe s. Les parents ont conscience de l’utilité du contrat d’apprentissage. Il semble qu’il soit davantage mis par écrit lorsque la formation est longue.

L’émergence des corporations : ce sont des regroupements de métiers d’une même filière technique. Ils mettent en commun des façons de faire. On a peu de livres de juridiction de métiers mais on peut avoir des témoignages de passage au tribunal. Le contenu est peu varié : ce sont des conflits entre maîtres d’atelier, des conflits sur la qualité des produits et sur le respect des règles. Au XIVe siècle, on a quelques conflits à Paris : le seigneur intervient pour protéger des apprentis molestés, et pour faire respecter la discipline du travail en cas de fuite d’un apprenti par exemple. L’ancien maître se tourne alors vers les sergents royaux pour faire arrêter celui qui doit reprendre le travail.

Claude Gauvard : le notaire est un conservateur de ces contrats et il peut donc régler certains conflits. Des règlements se mettent en place cependant grâce aux conseils de prud’hommes.

Jean-Louis Robert : la Révolution a balayé les corporations avec la loi Le Chapelier en 1791. Les lois qui sont créées alors, suggèrent que les intérêts particuliers se rejoignent dans un intérêt commun. Il faut une liberté totale du commerce, du choix du métier…la servitude du compagnonnage doit être abolie. Le travail est perçu comme individuel donc toute action collective est interdite même pour simplement se concerter. Marat a compris vite que ces lois avantageraient les patrons. Les bureaux de commerce, par exemple, sont mis en place. Il n’existe pas encore de ministère du travail, c’est le ministère de l’Intérieur qui s’en occupe.

L’article 1780 du code civil de 1804 indique que : « le maître est cru sur son affirmation… ». Ces lois vont vers un durcissement de la gestion des conflits notamment lors des grèves pour lesquels les meneurs, les grévistes encourent de la prison. On rétablit le livret de l’ouvrier qui est une entrave car il conservé par le patron et contient ses remarques.

La loi de mars 1806 donne naissance aux conseils des prud’hommes. Les patrons se rendent compte eux-mêmes que ce libéralisme poussé à l’extrême leur crée des difficultés. En effet, cela laisse la possibilité à des incapables de se lancer dans les affaires et de dévaloriser la profession. Comme il n’y a plus de syndics ou de police de métiers pour intervenir lors d’abus de contrefaçons, les désordres se multiplient. Les tribunaux de commerce ne réussissent pas à régler les litiges de faible ampleur. De plus, les litiges concernant les contrats de travail individuels se multiplient.

Au coeur du système complexe de la fabrique, à Lyon, le projet de création des conseils de prud’hommes apparaît et ce à la demande des patrons. Le préfet crée une commission locale. La police ou les maires ne peuvent intervenir car ils n’ont pas compétences sur les métiers. On comprend alors que la liberté peut devenir funeste pour les patrons.

Un conseil par métier est prévu par la loi de 1806 : il faut être entre hommes du même métier. Les femmes ne sont pas éligibles au conseil des prud’hommes. Ces conseils sont composés de :

-la moitié + un : les fabricants (patrons)

-l’autre « moitié » : chefs d’atelier, contremaîtres, ouvriers patentés (de petits patrons payant la patente). Les ouvriers salariés ne sont pas représentés dans ces premiers conseils. Les intérêts individuels portés devant le conseil sont examinés par un fabricant et un patenté pour arriver à une conciliation ou un arbitrage. Les conseilleurs ont le droit de visiter une atelier pour enquêter et de prononcer de faibles peines. C’est également une justice gratuite. Il s’agissait, globalement, d’une forme de justice paternelle de conciliation au sein de la famille d’un métier. L’historiographie discute de l’intérêt de ces conseils pour l’ouvrier.

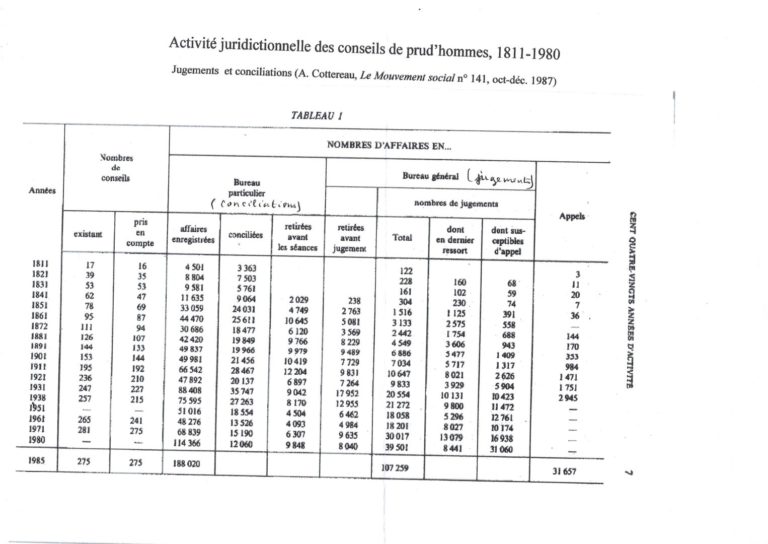

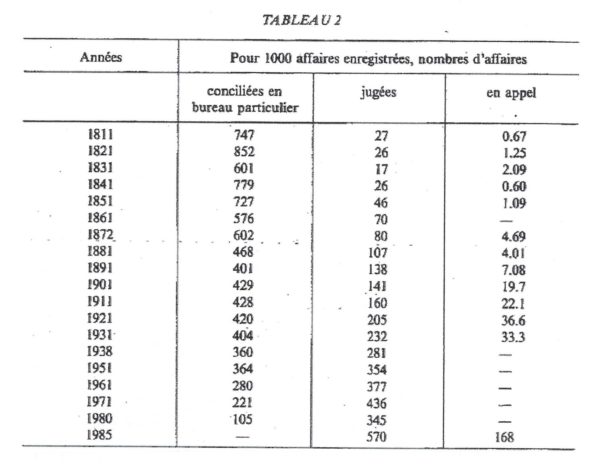

La parole passe alors à Jean-Pierre Allinne qui signale la parution d’un article de la revue le Mouvement social en 1987 qui résume l’activité des prud’hommes grâce à un articlé rédigé par Alain Cottereau, certainement le meilleur connaisseur de l’intérieur des prud’hommes puisqu’il a étudié huit conseils différents et 4000 jugements. Il est le seul à avoir tenté de dresser sérieusement une jurisprudence de ces tribunaux donc voici quelques statistiques :

Chronologie de la constitution de nos prud’hommes modernes

Jean-Louis Robert a évoqué l’aspect paternel des conseils de prud’hommes. Il lui revient d’évoquer la législation de ces derniers depuis 1806. Quelle est la chronologie de la constitution de nos prud’hommes modernes ?

Après 1806, l’étape suivante est bien sûr 1848 car la loi du 27 mai consacre la véritable parité entre les employeurs et les employés, tout du moins pour les créateurs de la loi car, en pratique, ce n’est pas du tout le point de vue des travailleurs ni des entreprises de l’époque. Cette loi imagine un système compliqué d’élections croisées, où les ouvriers votent pour les patrons sur une liste de candidats et les patrons couvrent les délégués ouvriers. C’est un échec total. Après son coup d’état, Napoléon III est saisi du dossier des prud’hommes, et, rappelons-le, il avait d’ailleurs promis dans son programme social de tendre la main au monde ouvrier et donc de conserver la parité. Effectivement, il la conserve mais en durcissant les conditions d’accès à l’électorat ouvrier : il faut désormais cinq ans d’ancienneté et trois ans de résidence dans la ville du conseil en question pour prétendre y accéder, tandis que les présidents et vice-présidents sont nommés par le gouvernement. Il faut également un décret impérial pour que ces patrons entrent en fonction, les secrétaires étant nommés par les préfets locaux. Par conséquent, il s’agit d’un tribunal patronal, et c’est ce que par ailleurs les premiers délégués ouvriers des années 1860 reprochent à cette institution.

Les premiers syndicats, autorisés officiellement à partir de 1884, mais qui vont voir quand même le jour après la légalisation (ou du moins l’absence de poursuites contre la grève) après 1864, demandent donc la suppression de la nomination des délégués issus du patronat. Ce sera l’objet d’une loi votée en 1880 qui les supprime et établit à la place l’élection des délégués patronaux et ouvriers, toute catégorie confondue, et qui est enrichie quatre ans plus tard à la suite de grèves. Les conseils peuvent se tenir même en l’absence des démissionnaires. Ces années 1880 – 1914 sont les années de l’apogée du mouvement ouvrier en France. Même le modéré Pierre Waldeck-Rousseau à qui l’on doit la loi de 1884 sur les syndicats, propose autour de 1900 qu’on instaure véritablement des conseils de prud’hommes modernes, avec un appel en cassation. Il s’appuie d’ailleurs sur Alexandre Millerand, ex socialiste converti à la République modérée, qui est alors en charge de la direction du travail. Il n’est pas encore Ministre du travail. Le premier à occuper ce poste sera René Viviani. Mais Millerand appuie très fortement la progression du droit ouvrier. Nous avons donc à faire à un droit du travail qui, en France émane très largement de l’État. Mais, ce que nous n’avons pas en France, à la différence de l’Allemagne et de l’Angleterre, il n’y a pas de syndicat et de parti social-démocrate puissant pour relayer auprès des parlements le droit ouvrier. Par conséquent, tout passe par des instances parallèles, soit des instances étatiques, soit même les prud’hommes qui jouent véritablement un rôle de groupe de pressions. Cette pression du mouvement ouvrier aboutit à la loi de 1905. Cette dernière remplace l’appel possible devant le tribunal de commerce, Jean-Louis Robert a rappelé que ce dernier était alors coopté parmi les grands commerçants. Il s’agit donc d’un tribunal corporatif, très proche du patronat. La voix prépondérante du président du conseil des prud’hommes est également supprimée en 1905.Par conséquent c’est un pas très important vers une démocratisation. Dans le même temps, le Sénat traîne des pieds pour envisager un électorat féminin. Il faut attendre 1907 pour que les femmes puissent voter, et 1908 pour qu’elles soient éligibles au conseil des prud’hommes donc très tard. Or la demande remontait à … 1880 !

Après la guerre, sur le modèle anglais, en 1920 on autorise la signature de conventions collectives, décision qui élargit considérablement l’action possible des prud’hommes. Aujourd’hui, par comparaison, depuis la loi Boulin de 1979, il y a 282 conseils de prud’hommes, 14 000 délégués prud’homaux patrons et salariés, et la chambre sociale de la Cour de Cassation traite environ 9000 pourvois par an en matière sociale. Les affaires de cassation sont aux environs de 17 000 mais il faut aussi souligner que les affaires sociales en cassation sont en diminution depuis la loi de 2008, loi qui a introduit la rupture conventionnelle du contrat de travail, et qui par conséquent a réduit le recours aux prud’hommes. Les chambres sociales des cours d’appel traitent environ 60 000 affaires relatives au droit du travail par an. En 2019, il y a 120 000 jugements prud’homaux et 60 000 appels devant les chambres sociales des cours d’appel, soit un taux d’appel de 50 % environ.

Claude Gauvard constate par conséquent que l’on assiste à la mise en place d’un mode de résolution qui évite les tribunaux classiques. Mais il y a eu des moments dans l’histoire, où parallèlement il a été impossible de rester sur la médiation qu’elle souhaite mettre en valeur : le Moyen Âge avec les insurrections urbaines, puis ensuite un ou plusieurs exemples contemporains avec en tête l’affaire Durand.

Julie Claustre reprend la parole. Elle revient sur le millénaire médiéval pour mentionner deux moments particuliers dans l’histoire médiévale où des tribunaux ont bel et bien eu à juger des conflits du travail :

– Un moment spécifique qui en même temps a été assez long correspondait à la conjoncture démographique particulière ouverte par la peste noire en 1348 et qui provoque une dépression démographique considérable, qui met tout de suite l’ensemble des autorités politiques dans un état de panique indescriptible. En effet, ils sont alors convaincus qu’ils n’ont pas assez de bras. Se met alors tout de suite en place une législation nouvelle qui est destinée à juguler les demandes et les revendications salariales qu’ils anticipent à l’avance (et qui se produiront) de sorte à empêcher la montée des salaires consécutives à cette pénurie de bras (rappelons qu’à peu près un tiers de la population a été emportée par l’épidémie). À ce moment-là, s’enclenche un processus législatif qui aboutit à la création d’instances judiciaires spécifiques. On connaît très bien ce système en Angleterre où la documentation est très largement conservée à partir des années 1360 – 1390. Ainsi, des commissions judiciaires sont mises en place pour tenter de faire en sorte que les limites aux exigences salariales posées une première fois en 1349, puis en 1351 par exemple soient respectées. On voit à cette occasion qu’une pénalisation des conflits du travail est mise en place et a été particulièrement active en Angleterre mais elle existe aussi dans certains endroits du continent même si elles sont moins bien documentées.

-Deuxième moment notable : dans le dernier tiers du XIIIe siècle, on assiste dans les villes à des cycles de révolte urbaine qu’il faut absolument suivre ville par ville car chaque ville à sa propre histoire socio-politique spécifique. Cependant on a en commun des catégories populaires qui gonflent la population urbaine à partir du XIIIe siècle de façon très considérable. Par conséquent, les autorités citadines (seigneuriales, municipales ou royales selon les lieux) exercent une veille sur ce qui se passe dans la population et ce qui traverse cette dernière comme la question du niveau de vie et tout ce qui peut affecter ce dernier (salaires, cours de la monnaie, fiscalité …). Les autorités savent que cela peut provoquer des émeutes. Ceci est particulièrement connu pour la région parisienne : en 1306, 1357, 1382 des révoltes très violentes, liées au niveau de vie, ont lieu, suivies d’une répression très violente dans les mois qui suivent.

A ces moments précis on voit que les autorités citadines deviennent particulièrement attentives à ce qui se passe autour des niveaux de salaire, en particulier dans le contexte de la peste noire.

En transition, Claude Gauvard résume le propos de Julie Claustre en soulignant qu’il y a donc au Moyen Age des moments de crise qui font avancer la réflexion mais aussi la répression, puis repasse la parole à Jean-Paul Jean.

Jean-Paul Jean va rester sur la question du règlement des conflits et le rôle que joue la justice. Il rappelle que le premier Président de la Cour de cassation sous la Commune de Paris, Louis Bernard Bonjean a été tué par la Commune. Une remarque doit être faite : la justice des prud’hommes était la seule qui avait une phase de conciliation pour essayer de résoudre une affaire entre professionnels.

Cette justice a été en avance sur la justice de base et sur le législateur lui-même puisque c’est en 1968, pendant la grande occupation des usines Citroën, que le président du tribunal de Paris Pierre Bellet désigne un expert pour renouer le dialogue entre les patrons et les ouvriers afin de débloquer la situation. Par la suite, par une jurisprudence de 1993, la Cour de cassation a reconnu en droit cette forme de médiation. Puis en 1995 Pierre Méhaignerie promulgue une loi qui permet la conciliation judiciaire et de nos jours les cours d’appel essaient d’abord de régler le problème par la tentative de conciliation judiciaire. Mais hélas la situation actuelle est beaucoup plus ambigüe car il s’agit avant tout de diluer les retards que de trouver un accord.

L’affaire Dreyfus du monde ouvrier : l’affaire Durand

Une deuxième remarque concernant le pénal doit être faite. Lors des grandes grèves, les relais des patrons et des gouvernants sont les préfets qui interviennent, et qui ont leur relais judiciaire en la personne du procureur général, dont la nomination est extrêmement politique. Ils ont démontré avec Jean-Pierre Royer dans leur ouvrage notamment que certains procureurs, même dans le Nord, essaient d’éviter la répression absolue pour ne pas utiliser simplement l’arme pénale afin que le pénal ne soit pas seulement le bras armé de la politique et du patronat. Il évoque à ce titre une affaire surnommée « l’affaire Dreyfus de la classe ouvrière » qui a beaucoup occupé l’Association Française pour l’Histoire de la Justice qui s’est terminée en 2018 par une réhabilitation symbolique de Jules Durand, dockers du Havre condamné à mort et dont les actes ont été publiés [1].Cette affaire qui s’est déroulée au Havre est très intéressante or les historiens n’ont quasiment pas travaillé dessus. Madeleine Rebérioux avait fait un très court article à son sujet[2]. On peut signaler également la pièce de théâtre d’Armand Salacrou sur l’affaire[3]. C’est extrêmement étonnant dans la mesure où une mémoire locale via les dockers CGT du Havre reste très vivace mais elle ne fait pas l’objet d’une mémoire nationale or cette affaire s’est déroulée après l’affaire Dreyfus. En 1910, une grande grève des ouvriers de la Transatlantique éclate. L’un des contremaîtres, contre les grévistes, est tué lors d’une rixe. Le secrétaire général des syndicats est alors à l’époque, Jules Durand qui par ailleurs lui ne boit pas une goutte d’alcool. Il est arrêté tout de suite après avec sept membres des syndicats. Une enquête rapide a lieu, le commissaire n’a pas beaucoup de charges contre lui. La presse locale, qui est financée par le patronat se déchaîne contre les syndicats. L’instruction dure un mois et ils sont renvoyés devant la Cour d’assises. Jules Durand est défendu par un jeune avocat, René Coty, dont c’est la première affaire en Cour d’assises, celle de la Seine inférieure de Rouen (Jean-Paul Jean recommande au passage de lire ou relire André Gide si on veut savoir comment se déroule une cour d’assises à l’époque). Le vote est concentré aux mains des notables locaux, or ces derniers le condamnent en le déclarant coupable sans aucune circonstance atténuante le 25 novembre 1910. La peine de mort est prononcée contre Jules Durand.

Mais immédiatement, les jurés écrivent juste après leur décision pour demander sa grâce, expliquant qu’ils ne s’étaient pas rendus compte des conséquences de leur décision. Le président Armand Fallières commue la peine de mort en réclusion criminelle mais Jules Durand devient fou. Il est interné et meurt en 1926. Un comité de suivi se met en place et la mémoire ouvrière devient extrêmement fidèle avec le soutien de la Ligue des droits de l’homme. Une contre-enquête est menée mais la Cour de cassation l’annule : on ne peut pas rejuger puisque la personne est internée, et non décédé, donc il n’y a pas de recours possible en révision. La décision est alors très étonnante au regard de la procédure qu’a connu Dreyfus puisqu’en 1912 il a été réhabilité et la décision de la Cour de cassation en 1906 cassée. Pour simplifier grandement, il faut rappeler qu’il a fallu une loi ad nominem en 1917 qui permette à la Cour de cassation en 1918 de dire qu’il n’y a pas la preuve et donc de dire ainsi l’innocence de Dreyfus.

Quant à Jules Durand, en 2018, les syndicats et les dockers ont participé à un colloque à la Cour de cassation qui lui était consacré (c’était la première fois que l’on y voyait les drapeaux rouges !), moyen d’obtenir sa réhabilitation symbolique dans un cadre judiciaire qui aurait dû être celui d’un siècle plus tôt.

La rupture 68

Jean-Paul Jean fait un saut dans l’histoire pour présenter le renversement culturel qui s’est opéré au pénal dans les années 60, après mai 68. Pourquoi ?

-On assiste à la création du syndicat national de la magistrature le 8 juin 1968. Pour la première fois, des juges sont syndiqués. Une motion de juge d’entreprise en 1972 est le premier grand communiqué commun unissant les syndicats de la magistrature, CGT et CFDT sur le droit du licenciement en 1973.

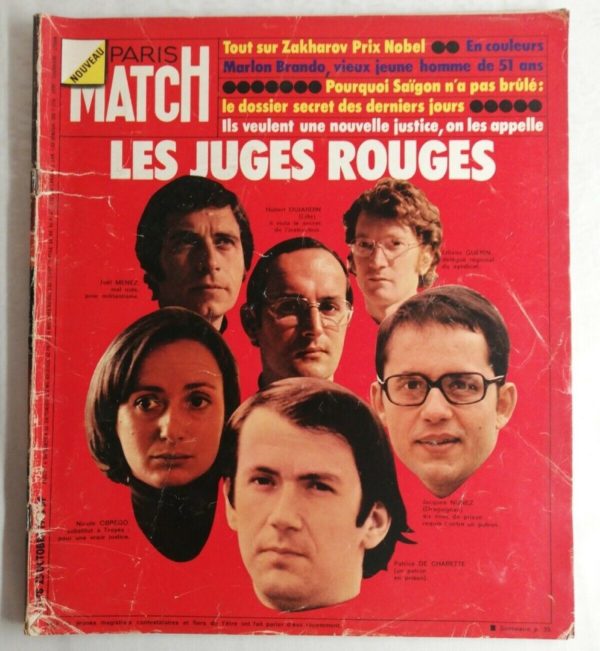

-En 1975 : l’affaire Chapron à Béthune où pour la première fois un patron est incarcéré après un accident du travail dont a été victime Roland Willaume handicapé qui travaillait dans des conditions invraisemblables. Jean Chapron, chef d’entreprise à Béthune est incarcéré sur ordre du juge d’instruction Patrice Charette. Dans la semaine, le samedi la chambre d’accusation se réunit et remet en liberté le patron. Un grand titre de Paris-Match met en « Une » « les juges rouges » et montre symboliquement le renversement et le passage d’une justice du XIXe siècle[4] qui est une justice aux ordres du patronat, et son bras armé qui est le procureur à une justice au service du citoyen. C’est une évolution culturelle absolument évidente.

-Un autre élément sur lequel existent les historiens devraient davantage travailler ce sont les inspections du travail sur lesquels il estime qu’il n’y a pas assez de recherches et qui est un sujet réellement important.

Mais ce qui est important est de retenir que dans les années qui ont suivi, il y a eu une diminution de moitié des accidents du travail !

Claude Gauvard reprend la parole et remercie Jean-Paul Jean d’avoir mis l’accent sur les résultats de ces jugements qui ont évolué. Mais sous quels effets, quelle pression les tribunaux qui sont finalement le reflet de la société ont-ils dû évoluer et pourquoi ? Il y a eu des liens de plus en plus étroits entre conflits du travail et justice, thème qui constituera la deuxième partie de la table ronde.

Deuxième partie de la table ronde : des liens en construction

Est-ce que ces évolutions sont venues des juges eux-mêmes, ou bien est-ce venu du peuple qui se reconnaît aussi dans la justice ?

Jean-Louis Robert : ce serait une guerre majeure que de croire qu’en aussi peu de temps on pourrait faire le tour de la question sur deux siècles de droit du travail. Ce qui est sûr cette question posée par Claude Gauvard pose aussi la question des effets sur ce développement du droit du travail sur ce que l’on peut appeler la justice du travail. Il va en citer trois qu’il ne développera pas :

-la création de corps spécialisés comme les inspecteurs du travail, habilités à sanction et qui sont là pour faire respecter le droit du travail. Ce point est significatif.

-Une modification du fonctionnement d’instance comme les conseils de prud’hommes évoqués précédemment et sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Il insistera sur un support : effectivement, la création de ce droit du travail ne peut pas ne pas intervenir y compris sur des jugements individuels comme le sont les affaires de prud’hommes. Ce sont des affaires individuelles à la base. Il a été dit précédemment que c’était une famille, un métier qui se retrouve sur la base de compétences, d’homme de l’art, du métier, qui peuvent s’entendre sur la qualité du travail. Là il y a même toutes les mutations du travail qu’il faudrait prendre également en compte.

-Il est évident que le travail est bouleversé par la seconde révolution industrielle qui transforme profondément la tâche ouvrière avec le phénomène de spécialisation et de standardisation et autre gigantisme de l’entreprise qui se multiplie et qui multiplie les métiers comme par exemple chez Renault. En 1918 l’usine atteint 20 000 ouvriers et on dénombre 25 métiers différents.

Dans tous les cas, ce droit du travail s’empile en termes de nombre de feuilles. Désormais la question qui se pose pour les conseillers prud’homaux des deux côtés est de connaître ce droit du travail davantage que de connaître le métier en lui-même.

La loi de 1841 relative au travail des enfants

Quels en sont les effets ? Pour ce qui est des processus en cours qui fabriquerait ce droit du travail, Jean-Louis Robert s’attachera un exemple avec sans doute la première loi du droit du travail : celle du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures. Elle est très progressiste (!!) puisqu’elle interdit le travail aux enfants de moins de huit ans. Donc jusqu’à sept ans l’enfant ne doit pas travailler. Puis entre 8 et 11 ans sa journée de travail est fixée à 8 heures maximum, puis entre 12 et 15 ans, elle passe à 12 heures maximum. Cette loi reste cependant peu respectée. Mais pourquoi a-t-elle été adoptée en 1841 ? Il faut bien garder à l’esprit que le droit du travail procède de convergences de causes, ce qui est le cas ici :

-Les effets du libéralisme sauvage sont destructeurs. L’armée constate que dans les conseils de révision, on écarte des conscrits pour leur fragilité dans 4 cas sur 10 dans les zones rurales et 9/10 dans les 10 départements les plus industrialisés.

-Le premier lobby qui, par conséquent, agit est le lobby militaire qui s’inquiète de la dégénérescence de la race et qui est donc à ce titre, le premier interlocuteur du législateur en 1841.

-On trouve aussi ceux qui sont dans l’idée que le travail trop précoce des enfants entraîne également sa dégénérescence morale alors qu’il pourrait bénéficier des premiers éléments de la loi Guizot de 1833. Là encore, nous trouvons certains secteurs du patronat comme par exemple la société industrielle de Mulhouse qui a des rapports avec le protestantisme, et des médecins hygiénistes comme Villermé qui alerte sur les problèmes que peuvent poser cette situation à certaines entreprises elles-mêmes. La loi devra en plus permettre l’instruction religieuse et morale des enfants.

Mais cette loi, votée en mars 1841 doit être plus largement recontextualisée. Sa préparation commence en réalité à la fin de l’année 1839 avec l’accord de Laurent Cunin-Gridaine Ministre du commerce de l’époque. 1839 correspond à un contexte politique et social issu de la Révolution de juillet, des premiers soulèvements ouvriers, les canuts (1831 – 1834) et des affrontements sociaux et politiques très complexes et très intenses à Paris en 1832 et 1834 (ceux qui sont présents justement dans les misérables de Victor Hugo). Nous avons également des grèves d’ampleur dans certaines villes (exemple : Nantes en 1836). Toute une cristallisation s’opère dans ces années 1830 à la suite de la révolution de juillet, notamment à travers un journal particulier : L’atelier, premier journal ouvrier créé en 1840. Il y a donc là un nouveau rapport de force qui se crée. Ce n’est pas qu’il bascule du côté de l’ouvrier, mais il inquiète. Cela joue aussi dans ce choix de 1841, même si les ouvriers étaient davantage intéressés par la question des salaires que par cette question du travail des enfants. Quand on lit L’atelier, il est écrit : « celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger » (ce qui sera d’ailleurs un des premiers mots d’ordre de la Première Internationale), et dans le même temps l’Atelier constate que la loi accepte le principe d’une intervention de l’État dans les relations collectives du travail.

Dans l’analyse de la loi, on retrouve les mêmes problèmes les mêmes facteurs multiples dans tous les exemples émanant de la loi du travail. Un schéma similaire est observable pour la loi de mai 1874 qui reprend des éléments d’interdiction du travail à des populations. Cette loi est faite par l’assemblée versaillaise alors que dans le même temps on est en pleine période de répression. Les syndicats et les sections de l’Internationale sont interdits vigoureusement en 1872 mais il y a la grande peur de la Commune. Trois ans auparavant, qu’a justement fait la Commune ? Elle a esquissé un droit du travail et même un droit AU travail avec la réquisition des ateliers abandonnés. Dès lors on observe que le rapport de force est un facteur favorable au salarié et qu’il va jouer un rôle sans cesse croissant dans l’élaboration du droit au travail.

Mais toujours, il y a d’autres facteurs. Par exemple, si nous prenons la loi du 1er juillet 1906 on ne peut pas ici faire obstacle du rapport entre le politique et le social de la République. Il y a une politisation du social qui s’opère à travers le Conseil de la République qui dérive d’ailleurs vers l’idée que la République, la vraie ne peut être que sociale, et c’est celle justement demandée surtout et avant tout par les travailleurs.

On observe donc une politisation du social très présente qui se retrouve dans la loi de 1906 où une volonté laïque accompagne cette loi. Il s’agit pour les laïques de reprendre aux catholiques la question d’assurer le repos d’un jour et pas uniquement le dimanche ce qui était le cas depuis le Premier Empire. Par conséquent nous avons affaire à un ensemble de facteurs complexes qui construit ce droit du travail.

La création de la chambre sociale de la Cour de cassation

Claude Gauvard va retenir ici les deux exemples qui ont été donnés, l’année 1841 et la question du travail des enfants et la loi de 1906 et la laïcisation du repos. Là on reprend la main à l’Église qui depuis le Moyen Âge a interdit le travail le dimanche. La parole est enfin redonnée à Jean-Pierre Allinne sur la création de la chambre sociale de la Cour de cassation qui n’est pas du tout un événement mineur. On est alors en 1938 et une remise en contexte est nécessaire

Jean-Pierre Allinne a pu dépouiller les papiers internes de la création de la chambre sociale de la Cour de cassation, genèse qui s’étale de 1928 à 1938 avant d’être créée par Paul Raynaud et l’un des 42 décrets-lois du 12 novembre 1938. Sa naissance passe alors totalement inaperçue contrairement aux décrets qui font sauter les 40 heures du Front populaire et qui constitue un recul social énorme, tandis qu’en parallèle les tensions montent en Europe et que la crise économique connaît une phase aiguë. D’ailleurs la CGT lance une grève générale pour le 30 novembre afin de protester contre les décrets Raynaud mais elle se solde par un terrible échec pour la CGT.

Pourquoi 1928 ? Depuis plusieurs années, les juristes progressistes et notamment ceux issus du mouvement solidariste, comme Pierre Laroque, songeaient à imiter l’Allemagne et à créer un ordre juridictionnel propre au droit du travail, sur le modèle allemand. Pierre Laroque développera par la suite son idée dans la revue Le droit social en 1953. Par conséquent l’idée était dans l’air, d’autant plus que la cassation était réalisée par trois chambres seulement en 1928 : la chambre criminelle, la chambre des requêtes (qui est supprimée en 1947) et la chambre civile qui reçoit les appels des cours d’appel, qui elle-même avait tranché en premier appel les jugements des tribunaux de première instance. Il s’agit donc d’une cour qui est sur le point d’être débordée de demandes d’appel de la part du monde ouvrier. Quelques chiffres le démontrent … Par exemple en 1927, l’ensemble de la Cour de cassation traite 7500 dossiers, en 1938 elle en est à 13 000 soit un doublement en dix ans, d’autant qu’en 1928 sont votées les assurances sociales pour les salariés, (à ne pas confondre avec la sécurité sociale qui s’étendra à l’ensemble des travailleurs à partir de 1945). Or cela risquait à l’époque de créer des contentieux civils donc les appels sont censés allés en chambre civile unique. Notons au passage que la deuxième chambre civile est créée beaucoup plus tard en 1952 et la troisième en 1976. Par conséquent, dans les années 30 cette chambre civile est sur le point d’être débordée. C’est l’argument principal que mettent en avant les deux promoteurs de la future chambre sociale, le directeur des affaires civiles et l’avocat général, futur avocat général à la Cour de cassation jusqu’en 1936 et ensuite premier président : Paul Matter. Or ce dernier est un personnage intéressant car il fait partie de cette nébuleuse réformatrice de centre-gauche, probablement chrétien car il est fils de pasteur luthérien alsacien. Il est déjà connu pour avoir permis des progrès considérables dans le droit civil et administratif en tant que conseiller d’État.

La demande de chambre sociale est donc introduite en 1928 mais il faut se rappeler que cette année-là on est au début d’une période de déflation de la politique Poincaré (1926 marque le début d’une réduction des dépenses publiques de façon drastique) et pendant 10 ans, cela explique la longueur de gestation de cette création, car pendant 10 ans le Sénat fait traîner la demande pour ne pas dépenser un centime pour créer une chambre sociale, soit une quatrième chambre à la Cour de cassation.

L’astuce de Paul Matter

En 1930, Paul Matter change de stratégie. Il s’aperçoit qu’existe une commission dite supérieure des loyers, créée en 1920 pour juger les contentieux concernant les loyers (dont ceux qui étaient bloqués depuis 1914), et de renouvellement de baux commerciaux (car il n’y a pas alors à l’époque de chambre commerciale à cette époque). Il a alors l’astuce de proposer que les quatre conseillers de cassation qui sont détachés à la commission supérieure des loyers, qui viennent essentiellement de la chambre civile, et les 10 conseillers à la Cour d’appel de Paris qui siègent à cette même commission des loyers, soit affectés ensembles, et gratuitement à la nouvelle chambre à créer. Il va plus loin même en proposant qu’on prenne deux postes dans chacune des autres chambres existantes pour alimenter et arriver à l’effectif de 10 conseillers de cassation dans cette chambre sociale. Le Front populaire ne fera pas avancer le dossier (il a alors d’autres préoccupations) il faut donc attendre Paul Reynaud, qui est nommé Ministre de la justice le 1er novembre 1938 pour qu’il accepte de faire supprimer la commission supérieure des loyers pour, du coup, créer cette chambre sociale.

Claude Gauvard souhaite que l’on termine sur une idée que l’on est obligé d’avoir recours à la justice pour régler les problèmes du droit du travail à notre époque contemporaine. Elle cède donc la parole à Jean-Paul Jean une nouvelle et dernière fois.

Jean-Paul Jean souligne les immenses changements législatifs qui ont été opérés depuis 1946 avec notamment 1968 et les quatre grandes lois Auroux votées en 1982 qui ont été déterminantes dans la matière puis le droit notamment lié à l’Union européenne. Si l’on regarde aujourd’hui où se situe le problème, c’est l’opposition entre cette tradition, l’histoire des conseils de prud’hommes, ces personnes qui sont des professionnels, qui ne sont a priori pas juristes et qui ont à statuer sur des contentieux d’une complexité absolue. Autant les prud’hommes, lorsqu’ils tentaient la conciliation statuaient sur des conflits individuels (du type règlement intérieur, licenciement, adaptation, recrutement, discussion sur les conditions de travail…) autant aujourd’hui il faut imaginer avec l’internationalisation du droit et ses conséquences (filiale, reprise entreprise,) que la tâche est devenue d’une complexité énorme. Est-ce que des juges élus peuvent seuls, sans formation et qui font cela à côté de leur métier, ou de leurs activités syndicales, encore juger alors que les affaires sont devenues d’une technicité inédite ? Certains grands tribunaux de commerce se sont adaptés puisque les entreprises désignent en quelque sorte les cadres qui mettent dans les tribunaux de commerce pour régler ces contentieux extrêmement importants. Par conséquent il y a actuellement un vrai problème. Les conseils de prud’hommes sont actuellement une exception en Europe. Second problème : le taux de recours est actuellement de 70 %, ce qui est énorme alors que le taux est à peu près de 15 à 20 % pour les autres contentieux ordinaires. Au niveau de l’appel, comme il n’y a pas vraiment de magistrats spécialisés, les magistrats qui viennent en appel ne sont eux-mêmes pas spécialisés. Ce n’est qu’au niveau de la Cour de cassation seulement qu’on a des vrais magistrats spécialisés pour un droit du travail devenu extrêmement complexe. On est donc sur une question qui est absolument fondamentale sur la réalité des prud’hommes de nos jours.

Le droit du travail actuel : un droit devenu complexe

Il rappelle également que dans le système des normes actuelles, il faut aussi interpréter les conventions collectives et tenir compte des avis rendus par la Cour de justice de l’Union européenne. En 2015 Manuel Valls avait demandé à Robert Badinter de présider une commission pour définir quels sont les grands principes fondamentaux dans lesquels on pouvait se retrouver. Au final 61 principes fondamentaux et intangibles du droit du travail ont été retenus. Par conséquent si l’on essaie de raisonner avec le droit objectif avec 61 principes fondamentaux, on constate bien que la complexité sur un sujet est absolument énorme.

Dans le rapport individuel avec un salarié, on a besoin d’une juridiction de proximité qui essaie de régler les problèmes, mais à côté on a d’autres types de contentieux avec un arbitrage international à résoudre et pour l’instant il n’y a pas de solution d’autant qu’il faut compter avec l’exception européenne. Enfin, la Cour de cassation par deux arrêts, en 2005 et 2008 a posé un autre problème : celui de l’impartialité des prud’hommes. Le juge impartial c’est celui qui ne peut pas connaître de conflits. Or dans une juridiction paritaire il y a des employeurs et des salariés. La Cour de cassation a trouvé un équilibre subtil en disant que le simple fait qu’il y ait une parité empêchera qu’une personne, comme par exemple un responsable syndical, soit à la fois juge et défenseur du salarié devant le même tribunal. Il n’a pas le droit d’être en même temps juge et avocats du salarié dans le même tribunal. Dans la mesure où il a été élu donc il peut être juge. Donc c’est la reconnaissance des prud’hommes, exception européenne, juridiction qui, dans l’histoire à une particularité culturelle importante.

Cécile Dunouhaud et Sylvie Poidras

Photos : Cécile Dunouhaud

Note : les Clionautes sont sensibles à la décision des Rendez-vous de l’Histoire de Blois d’ouvrir les RDV aux historiens du droit. Leurs interventions permettent d’ouvrir au public des clés de compréhension essentielles et posent des jalons précieux que les professeurs en charge de l’option DGEMC sauront (ré)investir en classe. N’oublions pas que, justement, les élèves demeurent sensibles à la notion de justice !

_____

[1] Claude Gauvard (dir.) Punir et réparer en justice, du XVème au XXXième siècle, Paris, La documentation française, 2019, 282 pages, coll. Histoire de la justice

[2] Madeleine Rebérioux, Jaurès et l’affaire Durand, Bulletin de la Société d’études jaurésiennes, n° 3, octobre 1961, consultable ICI.

[3] Boulevard Durand, pièce de théâtre écrite en 1960 par Armand Salacrou.

[4] Exception notable : le « bon juge » Paul Magnaud [1848-1926], Président du tribunal de Château-Thierry de 1887 à 1906.