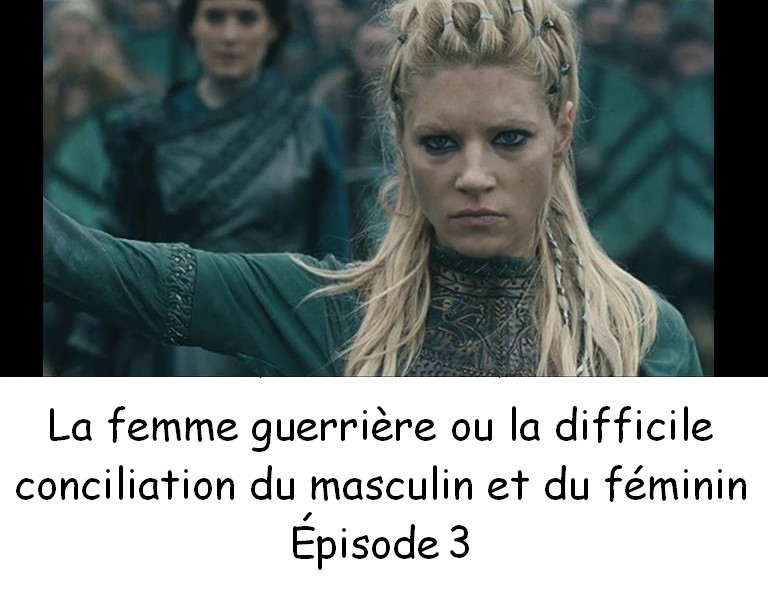

La femme guerrière – Épisode 3, la reine

À l’heure de conclure cette série d’articles consacrée à la femme guerrière ou plutôt à ses diverses représentations, il est temps de sonder les arcanes de l’amour et du pouvoir. Aimer, enfanter, gouverner ; est-ce seulement possible ?

***

IV – La sexualité : l’homosexualité, la virginité ou la maternité refusée

De la même façon que les femmes guerrières ont souvent été élevées dans un monde masculin et/ou privé de la présence féminine, elles paraissent condamnées à réitérer ce schéma : leur activité guerrière semble aller à l’encontre de leur capacité ou de leur volonté d’enfanter, soulignant encore une fois une conception très clivée selon laquelle les armes sont réservées aux hommes et la reproduction et/ou le soin d’élever les enfants aux femmes[1]. Chez Hippocrate par exemple, les femmes stériles sont dites « masculines »[2]. En outre, une législation funéraire à Sparte interdit d’inscrire les noms des morts sur les tombes sauf pour les guerriers tombés à la guerre et pour les femmes mortes en couches. Dans l’Iliade par exemple[3], la douleur provoquée par la blessure chez un héros est comparée au travail de la femme en train d’accoucher. Nous voyons à travers ces quelques exemples que si les armes sont du côté des hommes, c’est l’enfantement qui reste la gloire des femmes.

Aimer et être aimée dans la mythologie classique, la quadrature du cercle

Athéna repoussant les avances d’Héphaïstos, par Paris Bordone (vers 1555–1560)

Nous pouvons citer de nombreux cas de guerrières pour lesquelles la virginité est choisie ou imposée. Athéna en tout premier lieu se voit désigner par l’épiclèse παρθένος (« la vierge »). De nombreux dieux, Titans et Géants, auraient été heureux de l’épouser Athéna, mais elle resta vierge et elle repoussa toutes les avances qui lui furent faites. Durant la guerre de Troie, ne voulant pas emprunter des armes à Zeus, elle pria Héphaïstos de lui en fabriquer. Ce dernier accepta mais contre une preuve d’amour. N’ayant pas bien saisi le sens de ses paroles, elle vint un jour dans sa forge voir l’avancement du travail. Héphaïstos, se retourna brusquement vers elle, la saisit et essaya de lui faire violence mais ce n’était qu’une mauvaise ruse que lui avait jouée Poséidon.

Ensuite, nous pouvons évoquer la déesse Artémis. Dans l’Antiquité, les auteurs grecs ont proposé plusieurs étymologies populaires au nom d’Artémis. Platon le rapprochait ainsi d’ἀρτεμές (« intègre, sain et sauf ») en raison de son amour de la virginité. Selon la légende, elle aurait demandé à son père Zeus alors qu’elle n’était âgée que de trois ans : « Accorde, ô mon père ! Accorde à ta fille de rester toujours vierge ». Elle exigeait de ses compagnes la même chasteté : lorsque Zeus séduit Callisto, une nymphe d’Artémis, et la mit enceinte, Zeus l’aida et décida de la transformer en ourse mais Artémis la tua d’une flèche. Elle parait même hostile à tout enfantement car elle était considérée comme la cause des morts subites et du mal qui emporte les femmes en couche.

Atalante elle aussi manifesta son refus de se marier à son père et tenta une ruse pour échapper à ses devoirs : elle n’accepta de prendre pour époux que celui qui pourrait la battre à la course ; ceux qui échoueraient seraient mis à mort. La légende indique que les prétendants partaient les premiers, sans armes, et qu’Atalante, munie d’un javelot, tuait ceux qu’elle dépassait. De nombreux prétendants moururent ainsi, jusqu’à ce que se présente Hippomène, qui aidé d’Aphrodite, laissa tomber trois pommes d’or, provenant du jardin des Hespérides, données par la déesse dans sa course ; curieuse, la jeune fille s’arrêta pour les ramasser, et fut ainsi devancée à l’arrivée. Elle dut par conséquent respecter sa parole et ce ne fut pas un choix consenti.

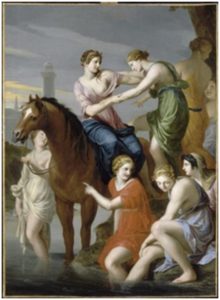

Clélie passant le Tibre, Jacques Stella (1653-1654)

Parmi les héroïnes antiques, nous finirons par mentionner Clélie : après l’expulsion des Tarquins hors de Rome, ceux-ci se réfugient chez le roi étrusque Porsenna et le persuadent de combattre à leurs côtés pour les rétablir sur le siège. Les Romains, pour calmer le conflit, livrèrent des otages (dont Clélie), en échange de la paix. La rusée Clélie traversa le Tibre à la nage. Elle eut recours à un certain stratagème pour échapper à la surveillance des soldats : elle demanda à se baigner dans le fleuve et une fois sur la berge, elle refusa que les soldats la voient nue. Le roi étrusque, pris d’admiration pour son exploit, la congédia et lui permit de prendre avec elle les otages qu’elle voulait. Elle choisit les enfants, ainsi que les femmes. Tout au long du récit qu’en fait Tite-Live (Ab Vrbe condita, II, 13), il insiste sur sa virginité (virginum) et sur le caractère hors du commun de son courage (uirtute feminae) pour une femme. Le passage suivant nouam in femina uirtutem nouo genere est riche de sous-entendus : l’adjectif novus qui désigne quelque chose de « nouveau » ou d’ « inédit » enserre les termes désignant le courage féminin, soulignant ainsi de façon appuyée le caractère hors du commun de cet exemple de courage féminin pour la placer à la marge.

Être femme, être mère : questions pour des geeks et la femme guerrière

Daenerys Targaryen, interprétée par Emilia Clarke

Quand il ne s’agit pas de virginité, la femme guerrière se voit refuser la capacité à enfanter. C’est le cas de Daenerys qui perd le fils qu’elle devait avoir de Khal Drogo. Cette maternité considérée comme « normale » est remplacée par celle de trois bébés dragons. Ainsi, cette maternité hors du commun va de pair avec la situation hors du commun de Daenerys qui passe de simple épouse soumise à son mari à héritière légitime du Trône de fer ainsi que Khaleesi, souveraine à la place du Khal. Sans trouver de point commun précis, nous pouvons néanmoins noter que Lara Croft, sans se voir refuser la capacité à être mère, n’est jamais représentée en tant que telle ou ayant la potentialité de l’être : elle ne semble pas avoir de relation amoureuse et ce sont seulement les hommes qui ressentent du désir pour elle sans percevoir de réciprocité.

Jupiter, déguisé en Diane, surprenant Callisto, Château de Versailles

En dernier lieu, les femmes guerrières, de par leur choix de vie « dévoyé » au regard des hommes, ont souvent des amours homosexuelles : se comportant comme des hommes, leurs amours seront par conséquent dirigées vers le sexe féminin. C’est pourquoi, la nymphe Callisto, faisant partie de la suite d’Artémis et devant par conséquent conserver sa virginité, cède aux avances de Zeus déguisé sous les traits d’Artémis[4]. De même, Bess Till dans Snowpiercer, Trepp, une chasseusse de primes, dans Altered Carbon ainsi que Charlize Théron, alias l’agent Lorraine Broughton, l’une des meilleures espionnes du Service de renseignement de Sa Majesté, dans Atomic Blond, ont des relations homosexuelles. Pour finir, nous pouvons évoquer le personnage de Circei Lanister, reine de Port-Real assoiffée de pouvoir : elle a des relations incestueuses avec son frère, seules relations heureuses avec l’autre genre tandis que ses autres compagnons trouvent la mort, parfois de sa main même.

V – Le rapport conflictuel au masculin

Cette nature double mêlant masculin et féminin expliquerait des relations conflictuelles avec la gente masculine : la part masculine de la guerrière voit le sexe opposé non comme un compagnon possible mais comme un rival. Tout d’abord, les guerrières que les mythes nous ont transmises comme les plus hostiles aux hommes, sont les Amazones : la légende dit qu’elles tueraient les enfants mâles et n’élèveraient que les filles, ce qui peut paraître difficile pour assurer leur perpétuation, mais il serait possible qu’après le sevrage, les garçons aient été confiés aux hommes avec lesquels elles ont enfanté. En effet, deux communautés auraient été chassées de Thémyscira, les plaines de la région du Thermodon, pour ensuite vivre en Caucase du Nord. Une fois installés, les Gargaréens auraient décidé de rompre avec les Amazones et une guerre se serait installée. Lorsque les hostilités furent passées, les Gargaréens et les Amazones auraient décidés de vivre séparément, en voisin, avec pour séparation une montagne. Ils firent un contrat attestant qu’ils se retrouveraient seulement deux mois dans l’année au printemps, dans l’obscurité pour engendrer des descendants[5]. Cela supposerait plutôt un type de société matriarcale, ce dont les Grecs avaient horreur.

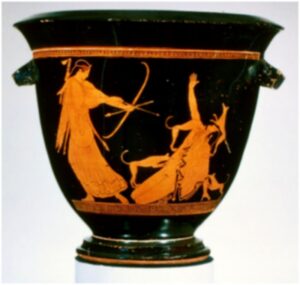

La mort d’Actéon, Cratère à figure rouge, 37cm, vers. 470 av. J.-C, Musée des Beaux Arts de Boston, États-Unis

Aristote rapporte également que les Amazones ne gardent auprès d’elles que des hommes mutilés, estropiés pour en faire des esclaves, prétendant que cela augmenterait la domination de leur sexe, l’infirmité empêchant les hommes d’être violents et d’abuser du pouvoir[6]. On dit à ce propos que la reine Antianeira aurait répondu à une délégation d’hommes scythes qui s’étaient proposés comme amants exempts de défauts physiques que « l’estropié est un meilleur amant ». Ainsi, les Amazones, par leur hostilité aux hommes, aurait un comportement sexuel décrit comme une pure sauvagerie car leurs rapports seraient sans limite et hors mariage. Une fois encore, la femme se voit interdire de fixer ses propres règles d’accouplement ou d’enfantement ; seul l’homme est garant de la norme en la matière et tout ce qui est en dehors de la norme est taxé de dévoiement.

Dans les légendes liées à Artémis également, la déesse est à plusieurs reprises dépeinte comme hostile aux hommes : elle aurait accidentellement tué son amant Orion à cause d’une flèche ou, selon une autre version, il aurait tenté de la violer elle ou l’une de ses nymphes, Opis ; observée nue en train de se baigner dans un torrent par Actéon, elle le métamorphosa en cerf. Les chiens d’Actéon, ne le reconnaissant pas, se jetèrent sur lui, le déchirèrent, et le dévorèrent vivant sous le regard d’Artémis[7].

Est-il seulement possible d’aimer lorsqu’on est une femme guerrière, une héroïne ?

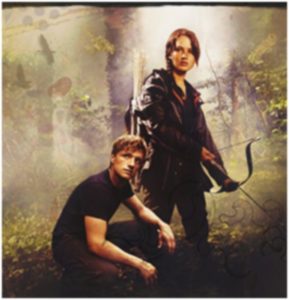

Katniss, interprétée par Jennifer Lawrence, et Gale, interprété par Liam Hemsworth

Dans le premier tome de The Hunger Games, Katniss est décrite comme une personne solitaire, uniquement concentrée sur la survie de sa famille et la recherche de nourriture. Dès l’enfance, elle a tendance à ne pas se socialiser. Dans le second tome, Katniss parle de la peur qui la tenaille depuis qu’elle a survécu à son premier séjour dans l’arène. Cette angoisse l’empêche de développer des sentiments amoureux pour Gale. Ces traits de caractère, et les drames qui l’atteignent, la conduisent à ne pas avoir les clefs pour interpréter le comportement des hommes qui l’entourent. Cet aveuglement va alimenter ses difficultés émotionnelles et son incompréhension des hommes qu’elle attire tout au long du récit. Ainsi, pendant des années, elle passe ses fins d’après-midi et ses dimanches avec Gale Hawthorne, sans voir autre chose en lui qu’un bon compagnon de chasse. Elle décrit pourtant Gale comme beau et viril, et elle est consciente de l’attrait que celui-ci exerce sur les autres filles. Lors d’un séjour en forêt, le matin même de la Moisson, Gale évoque l’idée qu’ils pourraient fuir ensemble dans la forêt. De façon décevante pour lui, Katniss répond sur un mode pragmatique, car elle ne perçoit pas le sous-texte sentimental de cette proposition : une vie en couple loin des contraintes du District 12.Elle brise par ailleurs toute possibilité pour Gale de développer une relation plus intime affirmant qu’elle rejette le mariage et l’idée d’avoir des enfants dans un monde aussi terrifiant. Après son retour au District 12 en vainqueur des jeux, elle souhaite ardemment reprendre ses habitudes de chasse avec Gale, mais sans rien changer à son comportement envers lui. Lorsque Gale l’embrasse par surprise, lors de leur première sortie en forêt, elle reste interdite, et elle ne parvient pas à déterminer si elle a aimé ou non ce baiser. De même, lorsqu’elle accepte de faire semblant d’éprouver de l’amour pour Peeta dans l’arène, elle a du mal à trouver les gestes et les paroles qui le rendent crédible. Elle souligne qu’elle n’a jamais embrassé de garçon, et qu’elle n’a jamais été amoureuse. À leur sortie de l’arène, « dans son rôle de lycéenne au cœur d’artichaut » selon les mots du président Snow, elle se livre à de démonstratives manifestations d’affection pour Peeta, sans voir qu’il a fini par croire à sa sincérité. Lorsqu’elle lui fait comprendre qu’elle a toujours simulé, il est cruellement blessé et il rompt toute relation intime avec elle.

Katniss, interprétée par Jennifer Lawrence, et Peeta, interprété par Josh Hutcherson

Pouvoir et amour lorsque l’hiver vient : vous avez 4h

Daenerys, interprétée par Emilia Clarke, et Jon Snow, interprété par Kit Harington

Pour finir, nous pouvons parler de Daenerys : victime du comportement tyrannique de son père puis de son frère, elle se retrouve mariée de force à Khal Drog qui la violente au début de leur relation. Quand leurs rapports se voient emprunts de plus d’affection, son époux trouve la mort. Cette épreuve, ainsi que les suivantes, achèvent de l’endurcir. Les relations d’affection ou d’amour qu’elle entretiendra avec les autres hommes seront soient de courte durée comme c’est le cas avec le général de son armée, Daario Naharis, ou non réciproque, avec Jorah Mormont, l’un des trois lieutenants des Puînés. Ce n’est qu’avec Jon Snow qu’elle éprouve à nouveau un désir amoureux mais il est le corollaire d’un désir guerrier de domination de plus en plus important et qui l’a fait tomber dans l’hybris. Elle est alors éliminée par son amant-même. Nous pourrions ainsi avoir la lecture en creux de cette fin : un très bon guerrier féminin n’est pas possible, une femme n’est pas capable de gérer un tel pouvoir mis entre ses mains, pouvoir incompatible avec sa nature ; elle doit donc être remplacée par un homme, naturellement plus apte pour cette tâche. On pourrait la comparer à Sansa Stark qui devient reine du Nord, prouvant ainsi que le pouvoir entre les mains d’une femme est possible. Néanmoins, Sansa n’est jamais représentée en tant que guerrière.

***

La femme guerrière : des représentations riches

A travers ce panorama des héroïnes guerrières antiques et modernes, nous avons bien vu combien de clichés étaient attachés à ces figures féminines : de par leur nature complexe, voire hybride et contre-nature, car elles combineraient du masculin et du féminin, elles se voient systématiquement affublées ou privées de certaines caractéristiques qui les excluent de la sphère féminine pour les rapprocher du masculin. Nous voyons donc clairement, qu’encore aujourd’hui, notre vision des genres se veut dichotomique, classant le masculin et le féminin selon des normes difficilement associables. Néanmoins, il serait erroné de fonder une vision entièrement binaire car les frontières entre les deux sexes sont bien plus complexes que ce soit dans l’Antiquité ou de nos jours. L’immense majorité des sources antiques sont l’œuvre d’hommes et sont donc subjectives. De plus, comme le rappelle Nicole Loraux, « il faut user d’anachronisme pour aller vers le Grèce ancienne à condition que l’historien assume le risque de poser précisément à son objet grec des questions qui ne soient pas déjà grecques […] Tout n’est pas possible absolument lorsqu’on applique au passé des questions du présent »[8]. Ces sujets d’étude ont surtout fleuri dans les années 1980, ère du gender history, correspondant aux préoccupations nouvelles d’une époque. Il ne faut pas oublier que chaque document doit être replacé dans un contexte précis dans lequel il s’agit de souligner une opposition ou une hiérarchie sexuée circonstanciée dans l’espace et dans le temps.

Comme la rappelle Sandra Boehringer, si la citoyenne n’a pas d’autonomie politique ou économique, elle peut participer à des évènements religieux ou festifs. La sphère religieuse était la seule où la femme pouvait jouer un rôle de premier plan dans la cité ; c’est le seul domaine de la vie grecque dans lequel une femme est l’égal d’un homme. C’est le cas des mystères d’Eleusis, ouverts à toutes les personnes parlant grec, hommes et femmes, ou des Panathénées. Parallèlement aux principaux rituels religieux communautaires, les femmes ont joué un rôle important dans la religion domestique. Elles célèbrent les rites, les mariages, les accouchements et les funérailles. A Sparte également, les filles reçoivent la même éducation sportive que les garçons, mais il est à noter que le but du système, pour les garçons, est de produire des hoplites disciplinés, tandis que pour les filles, il s’agit de former des mères vigoureuses, qui donneront naissance à leur tour à des enfants forts et sains. Contrairement à leurs homologues athéniennes, les femmes spartiates pouvaient posséder et hériter un bien en toute légalité[9] et étaient, généralement, mieux éduquées. Mais là encore, comme le souligne Anton Powell[10], il existe peu de documents écrits pour l’attester et souvent de sources non-spartiates. Cette image de femme forte se retrouve dans l’interprétation de la reine Gorgô, épouse de Léonidas dans les deux réalisations de Zack Snyder, non sans rappeler le pouvoir croissant de certaines reines aux époque hellénistique et impériale : elle incarne non seulement le rôle de la mère protectrice et d’épouse aimante mais aussi celui d’une dirigeante forte qui est capable de tenir tête à une assemblée masculine[11] qui dénigre sa parole de femme et de combattante qui poursuit l’entreprise guerrière de son défunt mari en prenant la tête de son armée. Nous retrouvons d’autres exemples où la femme guerrière ne se voit pas privée de sa part de féminine, que ce soit par la sensualité de leur physique ou par leur rôle d’épouse et/ou de mère : la reine Padmé Amidala, interprétée par Nathalie Portmann, dans les trois premiers volets de Star Wars et la reine Lagertha, interprétée par Katheryn Winnick, dans la série Vikings. Toutes les deux semblent dépasser la vision binaire qui oppose le masculin et le féminin en combinant les qualités traditionnellement attribuées à l’un et l’autre genre.

Arya Stark, interprétée par Maisie Williams

Même Arya Stark, interprétée par Maisie Williams dans la série Game of Thrones, qui arbore des tenues très masculines et qui ne se préoccupe que d’armes, se retrouve lors d’une scène suggestive où elle a une relation sexuelle avec un homme. La reine Lagerta finit même par supplanter son époux Ragnar Lodbrok en se montrant une cheffe guerrière plus redoutable et plus efficace par son esprit tactique davantage maîtrisé, tandis que son ex-époux se laisse griser par son désir de conquête effrénée qui lui ôte tout jugement raisonnable. Elle cumule également des amours masculines et féminines. Cette héroïne semble donc avoir transcendé les genres pour incarner un/une guerrier/guerrière complet/complète. En outre, depuis les années 90, des réécritures féministes de mythes antiques se sont également multipliées : The Firebrand (1987) de Marion Zimmer Bradel, The Penelopiad (2005) de Margaret Atwood, Lavinia (2008) d’Ursula Le Guin ou encore Circé de Madeline Miller (2019). Toutes ces réécritures donnent la voix aux femmes et adopte un autre point de vue sur la geste héroïque soulignant combien la posture des victimes de guerre était loin d’être passive mais bien au contraire la preuve d’actes de résistance et de bravoure. La femme guerrière est loin d’avoir dit son dernier mot.

Gorgô, épouse de Léonidas, interprétée par Lena Headey dans les 300 et La naissance d’un empire

***

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Apollodore, Bibliothèque, texte établi et trad. par E. Clavier, 1805 (http://remacle.org/bloodwolf/erudits/apollodorebiblio/table.htm)

Aristophane, L’Assemblée des femmes, texte établi et trad. par, H. Van Daele

Aristote, Histoire des animaux, texte établi et trad. par P. Louis, 2003

Aristote, Politique, texte établi et trad. par J. Aubonnet, 2003

Atwood M., The Penelopiad, 2005

Boehringer S. et Sebillote Cuchet V., Hommes et femmes dans l’Antiquité grecque et romaine, 2011

Blok J., Citizenship in Classical Athens, 2009

Callimaque, Hymnes, texte établi et trad. par E. Cahen, 2003

Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, texte établi par D. Gaillard-Goukowsky et trad. par P. Goukowsky, 2016

Duby G. et Perrot M. (dir.), Histoire des femmes en Occident, vol. I, 2002

Eschyle, Euménides, texte établi et trad. par V.-H. Debidour, 1999.

Germain Y., Amazones et femmes de guerre dans l’Antiquité, Clermont-Ferrand, Paleo, coll. « Histoire – accès direct », 2012

Giovénal C. Krings V., Massé A., Soler M., Valenti C. (dir.), L’Antiquité imaginée : Les références antiques dans les oeuvres de fiction (XXe-XXIe siècles), 2019

Gourévitch D. et Raepsaet-Charlier M. – T., La femme dans la Rome antique, 2001

Gilbert F. et Chastenet D, La femme romaine au début de l’Empire, 2007

Hérodote, Histoires, texte établi et trad. par Ph. –E. Legrand, 2003

Hippocrate, Des maladies des jeunes filles, texte établi et trad. par J. Jouanna et C. Magdelaine, 1999

Homère, Hymnes, trad. par J. Humbert, 2018

Homère, Iliade, texte établi et trad. par P. Mazon, 2002

Le Guin U., Lavinia, 2005

Loraux N., Les Enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes, 2007

Loraux N., Les Expériences de Tirésias : Le féminin et l’homme grec, 1990

Mathieu N. –C., « Sexe et genre », dans H. Hirata, H. Le Doraré, D. Sénotier (dir.), Dictionnaire critique du féminisme, 2000

Mayor A., Les Amazones : quand les femmes étaient les égales des hommes, VIIIe siècle av. J.-C.-Ier siècle, Paris, 2017

Miller M. Circé, Paris, 2019

Mossé C., La femme dans la Grèce antique, 2014

Ovide, Métamorphoses, texte établi et trad. par O. Sers, 2009

Paul, « Digeste de Justinien », Corpus iuris ciuilis, vol. 1, texte établi et trad. par Weidmann , 1970

Polyen, Ruses de guerre, texte établi et trad. par G. –A. Lobineau

Powell A., A Companion to Sparta, 2016

Plutarque, Vies, texte établi et trad. par E. Chambry, R. Flacelière, M. Juneaux, 1958

Quintus de Smyrne, Suite d’Homère, texte établi et traduit par F. Vian, 1966

Sartre M., Histoires grecques, 2010

Schmitt Pantel P., Aithra et Pandora : femmes, genre et cité dans la Grèce antique, 2009

Sebillotte Cuchet V. et de Boehringer S. (dir.), Hommes et femmes dans l’Antiquité gréco-romaine, 2011

Simonide d’Amorgos, dans Poètes moralistes de la Grèce, texte établi et trad. par M. Guigniaut, J. Girard, et L. Humbert, 2014

Strabon, Géographie, texte établi et trad. par F. Lasserre, 1966

Tacite, Annales, texte établi et trad. par P. Wuilleumier, 1979

Thébaud F., Ecrire l’histoire des femmes, 1998

Vernant J. –P., La Grèce ancienne, Tome 2, 2007

Vidal-Naquet P., « Esclave et gynécocratie dans la tradition, le mythe, l’utopie », dans Le Chasseur noir, 2005

Virgile, Enéide, texte établi et traduit par J. Perret, 1980

Xénophon, Economique, texte établi et trad. par C. Mossé, 2018

Zimmer Bradley M., The Firebrand, 1987

***

Notes

[1] Loraux, Les Expériences de Tirésias, p. 32.

[2] Ibid., p. 12.

[3] Homère, Iliade, XI, vv. 264-283.

[4] Ovide, Métamorphoses, II, vv.409-440.

[5] Strabon, Géographie, XI, 5.

[6] Aristote, Histoire des animaux.

[7] Callimaque, Hymnes, V, vv. 264–265.

[9] Aristote, Politique, II.

[10] Powell A., A Companion to Sparta.

[11] Ces qualités sont déjà décrites par Plutarque dans Vies, Lycurgue (14,8) : « Vous seules, Lacédémoniennes, vous commandez aux hommes. ».