Cette rencontre a porté sur une histoire originale des mobilisations de 68, à travers le prisme du droit et de la justice, et mettra en perspective des thématiques actuelles : gilets jaunes, usages militants du droit par les associations.

Les participants

Étienne Anheim : modérateur, historien médiéviste et directeur des éditions de l’EHESS.

Liora Israël : directrice d’études à l’EHESS, spécialiste en sociologie du droit et de la justice et qui a toujours travaillé, (singularité non négligeable de son travail) en étroite relation avec l’histoire et ses matériaux comme le démontre son premier livre Robes noires années sombres, avocats et magistrats en Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, publié chez Fayard en 2005. Sa réflexion tourne également autour de l’usage politique du droit comme le montre une autre publication L’arme du droit publié aux Presses de Sciences-Po en 2009.

Pierre Lascoumes : docteur en droit, diplômé en sociologie et en criminologie, il est également directeur de recherche émérite au CNRS. Il est aujourd’hui directeur de recherche émérite au CEE, Centre d’études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Spécialiste en sociologie du droit et de la justice, Pierre Lascoumes a travaillé sur divers sujets de dans le domaine des politiques publiques en et des formes de gouvernement : Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, rédigé conjointement avec Michel Callon et Yannick Barthe, publié pour la première fois en 2001 et réédité depuis. Il a également publié Une démocratie corruptible, arrangements favoritisme et conflits d’intérêts, au Seuil. Mais pour l’intervention présente, il a aussi la particularité d’être à al fois un collègue, un commentateur et un témoin de l’histoire.

Anne Simonin, est venue remplacer Maria Malatesta initialement programmée. Historienne, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, docteur habilitée en histoire, elle est directrice de recherche au CNRS au centre des études sociologiques et politiques Raymond Aron à l’EHESS. Elle a beaucoup travaillé sur les questions d’histoire du droit mais pas uniquement. En 2009 elle publie chez Grasset Le déshonneur dans la République, une histoire de l’indignité 1791-1958 qui pose la question de la privation des droits civiques, des peines infamantes et de la manière dont ces peines, à des moments clés de l’histoire de France, ont pu être un observatoire pour penser l’ordre social et politique.

***

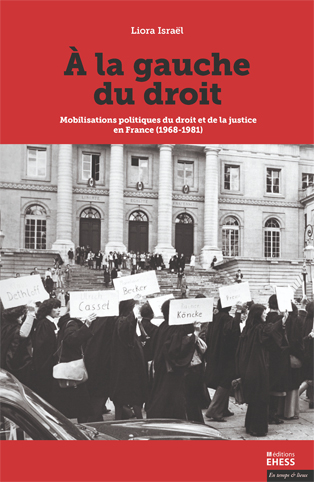

Étienne Anheim fait office de modérateur et nous présente l’origine du sujet de l’intervention. Lors de la réflexion entamée pour cette rencontre, il est apparu que le mode de gouvernement est un problème qui, très souvent, écrase la question du droit et la conjugue dans une sorte de convergence évidente. Mais, on peut aussi prendre le droit autrement, le distancier de la question gouvernementale, de la stricte domination et de cette évidence que le droit est toujours du côté de la domination. Dès lors, se pose la question du droit comme un outil de médiation, de travail social, dont les acteurs et les actrices historiques peuvent s’emparer. C’est une lecture possible du livre de Liora Israël intitulé A la gauche du droit publié ce mois-ci par les éditions de l’EHESS, mais ce n’est pas la seule. En effet, son étude formule également des propositions de méthodes sur ce qu’est la sociologie historique et la société française des années 70 puisqu’il nous place à l’articulation de la sociologie et de l’histoire.

Présentation du livre de Liora Israël A la gauche du droit, mobilisations politiques du droit et de la justice en France (1968-1981)

Éd. EHESS, octobre 2020, 300 p.

L’autre intérêt cette étude est de prendre le droit au sérieux comme l’ont fait un certain nombre de militants et de militantes à un moment-clé de l’histoire récente de la société française, entre 1968 et 1981. Cela nous permet de nous replacer dans un moment essentiel pour la construction contemporaine en posant plusieurs questions : celle du rôle de l’avocat, du syndicalisme dans le monde juridique, des femmes, des contestations radicales et finalement, le problème plus général du rapport entre droit et politique à travers le droit comme outil potentiel de résistance, de contestation ou de subversion.

Liora Israël débute son intervention en expliquant qu’en effet, cette thématique représente un fil conducteur dans ses travaux puisqu’elle a travaillé sur la résistance des avocats et des magistrats pendant la Seconde Guerre mondiale et elle s’est posée la question de savoir ce que signifiait l’expression « résister par le droit ». Cette réflexion l’a mené à identifier une trilogie, trois formes de résistance par le droit pendant la guerre :

- une résistance malgré le droit

- une résistance à l’ombre du droit, qui utilise les ressources de ces professions pour résister dans les lieux de la justice, les cabinets…

- une résistance au nom du droit, représentée par les juristes qui ont rejoint les rangs de la Résistance notamment auprès du général De Gaulle.

Mais cette trilogie était propre à une situation celle de la Seconde Guerre mondiale. Or, il est évident que parler de résistance sur la période des années 70 signifie un changement de situation puisque l’expression des revendications et des opinions politiques n’est pas du tout associée aux mêmes dangers ; par exemple résister par le droit ne nécessite pas dans les années 70 d’en passer par des formes de subversion et d’usages tel que l’anonymat qui avait été une des caractéristiques de l’action résistante pendant la guerre.

Mais, parler de résistance dans les années 70 pose la question des usages politiques du droit, des caractéristiques et la manière dont des moments de crise politique configurent sa portée et nous permet de comprendre qui en sont les spécialistes, quelles en sont toutes les potentialités politiques ou les contradictions qui ne sont pas forcément apparentes à d’autres moments. L’hypothèse qui a structuré sa nouvelle étude part de l’idée selon laquelle le moment 68 en France, (et peut-être que la comparaison internationale serait pertinente, car il y a des résonances et des formes nouvelles de militantisme juridique dans beaucoup d’autres pays à la même période), correspond à un tournant à partir duquel des usages politiques du droit à gauche peuvent être revendiqués portés et réfléchis de manière différente. Certes avant, une tradition de l’usage politique du droit a bien existé avant 1968 mais elle a été en général défensive. Or, avec mai 68, deux aspects émergent montrant ce changement :

-la manière dont les personnes ont été poursuivies en fonction de leurs opinions politiques,

-la manière dont elles ont pu développer un nouveau type de rapports plus stratégiques.

Cette double mutation a débuté dans les années 30 et reste liée à une matrice communiste qui s’appuie sur la pensée léniniste, et qui envisage l’usage du droit comme une arène. Le second moment de réinvestissement correspond quant à lui au temps des luttes anticoloniales. Ces dernières sont réellement une matrice très importante dans la mesure où une répression judiciaire extrêmement forte s’est exercée (Sylvie Thenault l’a beaucoup étudié). A cette occasion, les usages qui avaient été pensés par l’avocat communiste Marcel Villin dans les années 30 sont réinjectés, repensés et remobilisés par Jacques Vergès autour du thème de la défense de rupture. Cette idée de transformer le tribunal en arène existait donc auparavant mais elle est cette fois thématisée et incarnée personnellement par Vergès comme avocat du FLN et qui, en plus l’a exposé dans son livre De la stratégie judiciaire publié aux éditions de Minuit. Dans cet ouvrage Vergès repose la définition canonique de la défense de rupture tout en citant bon nombre d’exemples littéraires et en embrassant des matériaux très divers pour sa démonstration (histoire, philosophie, littérature …). Ce livre qui sort justement en 1968 est important car tous les acteurs des années 70 l’ont en tête. Ainsi donc, des éléments préexistent à mai 68 mais ce moment va être un tournant important.

L’un des chapitres de l’ouvrage de Liora Israël porte justement sur ce qui s’est passé en mai 68 dans le monde du droit. Il est d’autant plus intéressant que cette période restait l’un des angles morts des travaux concernant mai 68 qui, pourtant, sont très nombreux sans doute parce que l’on posait comme acquis que le droit est un domaine conservateur où il ne s’est pas passé autant d’évènements qu’à d’autres endroits. Mais même si la mobilisation étudiante des facs de droit a été moins forte qu’ailleurs, elle a cependant été inattendue, y compris pour les juristes mêmes qui l’ont vu comme un événement extraordinaire, d’autant qu’il a aussi donné lieu à des comités et des occupations. Dans le même temps, les participants se sont mis au travail de manière très sérieuse dans de multiples commissions, notamment à Paris. Dans la fac de droit occupée ils ont beaucoup travaillé et ont abouti à la rédaction d’une étude monumentale intitulée L’université critique. Cette dernière proposait entre autres tout un projet de refonte des études de droit par exemple. Estimant que ce dernier n’était pas assez ouvert sur la société, des propositions ont été formulées telles que réécrire le Code civil en BD ou en argot, propositions assez disruptives mais restant autocentrées. Là où la radicalité fut la plus prononcée s’est située au niveau de l’articulation entre le monde du droit et des événements de 68 et de la défense des étudiants et des activistes de 68. En effet, nous avons, depuis cette époque, un peu oublié qu’il y a eu aussi une répression assez forte malgré le mot d’ordre qui est resté (« libérez nos camarades ») qui signifiait bien qu’il y avait des emprisonnés. La répression qui a couru de mai 68 à 1974 est passée par le réinvestissement d’institutions spécialisées comme la cour de sûreté de l’État. Ainsi, un certain nombre d’organisations de 68 ont été dissoutes avec le même décret utilisé en 1936, décret conçu pour dissoudre les ligues fascistes et qui a été réinvesti sous la formulation : « reconstitution de ligue dissoute », accusation qui faisait risquer à leurs auteurs un passage devant la cour de sûreté de l’État. Ce dernier pouvait leur valoir jusqu’à deux ans de prison ferme. Donc il y avait bien un appareil judiciaire spécifié, et une série d’inculpations qui faisait que ceux qui étaient trouvés avec des écrous et des cocktails Molotov dans leur sac à dos étaient accusés de s’être attaqués à la police. La multiplication des procès des militants a conduit un certain nombre d’avocats (au départ c’était souvent les avocats traditionnels de l’UNEF) à se reporter sur la défense des militants du mouvement étudiant. De fait, ils ont été engagés dans des défenses sérielles de jeunes confrontés à la répression qui apparait très télécommandée par le pouvoir comme le suggère très fortement le cas des jeunes condamnés à de la prison ferme fin avril-début mai et qui ont fait appel, leur appel ayant été programmé le 13 mai au matin, jour de la grande manifestation. Hasard ? … Ils ont été relaxés. L’impression selon laquelle la justice joue à la fois de la répression et de la clémence en fonction des demandes du pouvoir se pose.

Dès lors, les avocats de ces jeunes ont commencé à se réunir et à discuter de ce que cela signifiait de défendre dans ces conditions : est-ce qu’il fallait essayer de plaider les circonstances atténuantes ? Fallait-il aller dans le sens d’une revendication politique portée par ces jeunes ? En se réunissant dans les cafés, ils se sont retrouvés à quelques dizaines autour notamment d’un avocat Jean-Jacques de Felice. De là un petit groupe émerge : le groupe d’actions judiciaires (le GAJ) qui se met à réfléchir sur la situation commune qu’ils traversent. Ce GAJ est l’un des mouvements nouveaux qui émergent à l’époque, mais Liora Israël s’est également intéressée aux autres et aux nouvelles formes de collectifs chez les juristes de l’époque comme le syndicat de la magistrature qui est créé en juin 1968. Cette création est souvent interprétée comme étant une émanation directe de mai 68 or, elle avait été prévue avant les événements. Or, la création d’une organisation de magistrats à l’époque a été considérée comme un blasphème et juger alors comme tel. Ils sont suivis quelques années plus tard par les avocats qui en 1972-1973 créent à leur tour le syndicat des avocats de France, lui aussi caractérisé par une coloration clairement à gauche, même si l’affiliation politique était beaucoup plus légitime chez les avocats que chez les magistrats (donc que le scandale n’a pas été le même à l’époque). En parallèle, le GAJ se transforme et devient le Mouvement d’action judiciaire (le MAJ) tout en poursuivant une réflexion transversale aux professions du droit. En effet, ce groupe se définit en premier comme des travailleurs du droit (on y retrouve donc une rhétorique propre à la gauche) et cherche à développer une réflexion moins corporatiste. A ce titre, il critique beaucoup le syndicat des avocats de France et développent de nouvelles formes de pratiques.

La question qui se pose est donc de savoir comment ont-ils mis en cohérence leurs idées et leurs pratiques d’avocat de magistrats ? La réponse est fournie par les innovations proposées qui transforme de manière effective les manières et la pratique d’avocat. La création de l’hôtel d’Ornano en fait partie, les auteurs le décrivant comme une sorte de coopérative juridique, située dans un quartier populaire de Paris et non dans les quartiers chics où, traditionnellement, les cabinets d’avocats sont situés. L’accès au droit y est facilité notamment avec la mise en place d’une tarification visible et transparente, (signe d’une réflexion économique se développe alors) or, faut-il le rappeler les avocats n’ont pas le droit d’afficher leurs tarifs, interdiction valable encore aujourd’hui. Les bénéfices du cabinet sont mutualisés afin de pouvoir aussi travailler de manière gratuite pour certaines causes. La deuxième structure innovante est représentée par les boutiques de droit. Mais il ne s’agit pas d’une réelle innovation en soi puisqu’il existait déjà des modèles à l’étranger (exemple Pays-Bas, Canada…). La boutique de droit fonctionne ainsi : on rentre, on vient parler droit, en sortant de la relation hiérarchique classique entre le client et l’avocat, et on essaie de partager les problèmes juridiques et de trouver une solution avec les individus, des juristes et des non-juristes. Ainsi, on démythifie le droit et on se l’approprie. Mais ces modèles innovants et marquants sont vus même comme des provocations à tel point que les barreaux vont beaucoup lutter contre. Des poursuites disciplinaires sont engagées contre certains avocats qui, par exemple à Bordeaux, Châteauroux, Strasbourg… tentent de monter ce type de dispositif comme les boutiques de droit. Mais dans le même temps, ces innovations concernent peu de monde et des individus qui se connaissent très bien, individus qui vont d’ailleurs un peu s’épuiser dans ces initiatives très chronophages. Mais ils marquent et transforment la manière dont le rapport au droit peut être pensé notamment pour des groupes militants qui, du coup, rentrent en contact avec ces juristes un peu différents.

Les changements sont pratiques mais aussi théoriques avec la création d’une revue, Actes. Elle matérialise une nouvelle manière de penser le droit en étant à la fois très orientée vers l’action (en faisant connaître notamment au début des jurisprudences alternatives, des victoires qui ont été obtenues devant les tribunaux des avocats militants) et en développant des réflexions à la fois ouvertes sur l’international, et les sciences sociales très influencées par Michel Foucault. De nouvelles manières de penser le droit y compris pour le monde académique se développent ainsi que des nouvelles manières de défendre des causes. L’ouvrage de Liora Israël y consacre tout un chapitre en abordant par exemple les thèmes de l’information et de soutien aux travailleurs immigrés par le GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés).

Le GISTI est créé en 1972 et compte dans ses rangs des énarques insatisfaits de leur rôle et qui identifient la cause des immigrés comme étant à investir juridiquement pour donner des droits à ceux qui sont considérés comme étant le prolétariat le plus exploité de l’époque. Le GISTI adopte un nouveau positionnement situé entre le droit et la lutte. Il contribue au développement de formes de guérillas juridiques sur des sujets en reproduisant des luttes tout en développant des formes ultra techniques et pointues de contentieux. Cette stratégie leur permet ainsi d’obtenir des victoires y compris devant le conseil d’État, victoires qui légitiment les prétentions militantes à faire reconnaître le droit des étrangers devant l’instance la plus sacrée du droit français.

Ces nouvelles façons de faire du droit ne veut pas dire qu’on renonce à la technique, bien au contraire. En effet, pour montrer que l’on reste de bons avocats (malgré les critiques pleuvant sur ces avocats « gauchistes »), le besoin de montrer son excellence est là, et au-delà de l’avis des collègues, l’idée s’impose que, par le droit, on va obtenir et faire advenir des droits nouveaux et que par conséquent cette manière de lutter peut être productive. Par conséquent ce modèle, pourtant modeste par sa taille s’impose et devient une référence. Des groupes comme le MLF développent des permanences juridiques et des formes de recours aussi y compris vers les hautes institutions. Cet ensemble montre un nouveau déploiement du droit en fonction des causes qui, soit n’étaient pas formalisées sous cette forme, soit voyaient le droit plutôt comme un danger. Mais cela ne veut pas dire que des formes plus classiques d’articulation entre droit et politique disparaissent, puisque les grands procès restent aussi une des dimensions importantes des actions menées. Certains procès le montrent bien comme par exemple le procès de Bobigny et la défense menée par Gisèle Halimi (mais …on oublie souvent qu’elle n’était pas seule mais cinq avocats !) ainsi aussi celui de l’affaire de Bruay en Artois : les deux montrent bien l’importance du modèle judiciaire. L’étude revient également sur la question de la violence dans son rapport au droit après l’affaire Croissant[1] du nom de l’avocat Klaus Croissant défenseur de la Fraction armée rouge et qui est venue demander l’asile en France, suscitant par-là la question de la légitimité de la défense des terroristes.

Quelles sont les questions posées sur les limites et les possibilités de la défense des terroristes ? Cette problématique est très actuelle et on peut aborder à travers l’étude de Liora Isarël l’historicité de cette question. L’autre point concerne la manière dont une répression judiciaire, très forte, peut être capable de coaliser la justice avec l’idée d’opposition à une justice aux ordres sans que cela signifie une disparition des attentes au niveau de l’institution. Les Gilets Jaunes en sont l’exemple récent puisqu’à la fois ils ont émis une critique envers la justice mais, dans le même temps, ils ont exprimé des demandes d’enquête auprès de l’IGPN et ont déposé des plaintes. Ainsi, on critique la justice mais on la mobilise quand même. L’autre dimension qui reste très présente concerne l’héritage du syndicalisme judiciaire. Certes les boutiques de droit n’existent plus mais comme l’ont montré les travaux de Violaine Roussel, ces expériences ont permis la constitution d’une nouvelle figure des magistrats qui ont dès lors rendu possible les scandales politiques ou financiers des années 80-90. En plus, on constate que le syndicat de la magistrature incarne toujours une position contestée et contestable pour les autorités, comme l’a montré l’affaire du mur des cons. Cela reste donc un épouvantail pour les conservateurs. Loin de démythifier le droit comme pensaient et disaient le faire ces juristes militants, ils ont plutôt contribué à une démultiplication et une extension des usages du droit pour des causes nombreuses au lieu d’en limiter la portée.

La parole passe alors à Pierre Lascoumes pour une lecture assez engagée puisqu’il est personnellement concerné par la publication de Liora Israël. Ayant eu la possibilité de lire l’ouvrage avant sa publication, et dans lequel il s’est largement retrouvé, il nous explique qu’il a eu l’impression, à travers sa lecture, de traverser « le cercle des juristes disparus ». Pour lui, ce livre est important car il comble des lacunes dans le domaine des connaissances ayant pour objectif d’aborder les différentes modalités d’usage du droit et la part du droit dans les mobilisations sociales. Très peu de travaux existent et il complète un certain nombre d’ouvrages déjà existants. Mais l’intérêt du livre et son apport majeur réside dans les démonstrations très étayées. Liora Israël s’est appuyée sur des archives originales, et personnelles auxquelles elle a eu accès, tandis qu’elle s’est employée à reconstituer des séries d’études de cas approfondis (dont les procès de Bobigny et de Bruay en Artois). Le seul point négatif relevé par Pierre Lascoumes (car il en faut !) concerne la période située après 1981, trop peu abordé à son goût, 1981 ayant été une épreuve de vérité pour beaucoup dans le monde judiciaire (mais ce sera certainement pour une autre étude !). Pierre Lascoumes revient d’abord sur la couverture et nous explique que le titre ne le satisfait pas car il ne rend pas compte véritablement du livre. La question n’est pas de savoir ce qui se passe à gauche du droit, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le droit est capable de contribuer à des actions politiques ou sociales menées par la gauche ou des militants critiques, et dans quelle mesure le droit peut contribuer à la défense de valeurs qui sont progressistes et même à des usages radicaux à, à des conduites de rupture.

La gauche du droit supposerait qu’elle nous dit déjà où est le droit : au centre ? À droite ? Nulle part ? Ailleurs ? Ce qui s’est passé à partir de 1968 est de déterminer dans quelle mesure des groupes critiques de gauche, militants, utilisent légitimement le droit et dans quelle mesure n’allaient-ils pas y perdre leur âme en l’utilisant ? Depuis la Révolution française une grande partie du droit a été produit par la classe dirigeante, dominante, donc le droit est de droite. Or dans le même temps, la question de l’idéologie des juristes sur laquelle une bonne partie est arcboutée, consiste à le placer au centre et en valeur par une sorte de neutralité intrinsèque quasi génétique du droit et de sa technicité. Or, cette idéologie, entretenue, a fait l’objet de critiques. Il trouve également que Liora Israël est passée un peu vite, mais il s’agit certainement là d’une question de génération (Pierre Lascoumes ayant commencé ses études en 1967). Le contexte intellectuel de l’époque revient trop brièvement selon lui, sur l’importance des théories althussériennes. Cette dernière est illustrée par Bernard Edelman qui s’est fait connaître en 1973 par un petit ouvrage intitulé le droit saisi par la photographie, et qui s’inscrit justement dans ce courant. Mais qui, à l’époque, ne l’était pas ? Louis Althusser publie en 1970 un article dans la revue La pensée intitulé « Idéologie et appareils idéologiques d’État » qui marque toute une génération. A cette époque, sortir du cadre althussérien était une démarche intellectuelle qui n’allait pas de soi.

Des avocats et, un certain nombre d’enseignants, se sont spécialisés dans le domaine du droit social et du travail et, justement c’est ce domaine-là qui a le plus innové et montré qu’un certain nombre de questions sociales pouvaient être abordées par le droit en termes de revendication et d’action. De fait, le droit social a essentiellement évolué grâce à la jurisprudence. Enfin, concernant l’engagement militant des juristes Pierre Lascoumes est d’accord sur le fond avec les analyses de Liora Israël mais … il se pose la question de savoir si elle n’est pas victime du tropisme de ces sources car elle a pour source essentielle des archives d’avocats. Or, à l’époque il y avait aussi dans le mouvement d’action judiciaire beaucoup d’autres professions en particulier des inspecteurs du travail, des éducateurs, des travailleurs sociaux … qui ont eu un apport très important car ils étaient confrontés à des situations quotidiennes dont ils tentaient de faire changer les repères et les critères. Ils se sont tous progressivement syndiqués, mais cela ne suffisait pas puisque finalement il s’agissait aussi de repenser la profession en regardant ce qui se faisait ailleurs. Pierre Lascoumes nuance d’ailleurs son rôle durant la période, selon lui surestimé. Il n’était pas le seul à s’intéresser aux sciences sociales puisque son premier métier était statisticien au Ministère de la justice, puis il a rédigé une thèse, et réussi le concours du CNRS. Certes il a eu un statut étiqueté « sciences sociales » mais il rappelle que d’autres personnes comme Régine Dhoquois, se sont aussi intéressés à l’histoire de l’institution tout autant que lui.

Enfin Pierre Lascoumes revient sur un dernier point et trouve qu’elle passe aussi un peu vite sur un dernier aspect qui lui semble significatif : le positionnement politique de ce groupe. Vers 1978, la revue Actes publie un numéro sur la Chine. A cette occasion, un débat important a lieu concernant les textes apportés, critiques envers la propagande maoïste. Une partie minoritaire du comité de rédaction était en désaccord non pas avec les textes mais avec la façon dont ils étaient introduits, avec un ton d’entrée extrêmement politique et anti-maoïste à juste titre. C’est aussi une période où le mouvement d’action judiciaire implose sur, justement, des questions politiques avec un affrontement entre les maoïstes et les trotskistes et les non-affiliés, ce qui était le propre de tous les groupes gauchistes durant cette période. Pierre Lascoumes met au crédit du groupe de la revue Actes d’avoir su tenir le choc car malgré les dissentions elle tient jusqu’en 1993 : toutes les personnes qui ont été membres successifs et directeurs de la revue du début à la fin étaient tous présents lors du dernier numéro. Cela donne une idée du rapport pragmatique au droit qui existait dans ce groupe et le fait qu’ils se sont, sans arrêt, intéressés et focalisés sur des luttes sociales qui ont donné une énergie leur ayant permis de traverser la période.

Enfin, Pierre Lascoumes revient sur une initiative : ils ont créé en 1979 un comité d’information sur les pratiques policières et avec un très gros numéro très éclectique intitulé : « la police hors-la-loi » , proposant aussi bien des témoignages de syndicats policiers, d’avocats qu’un article d’Arlette Farge sur les premiers fichiers de police au XVIIIe siècle. Un dossier proposait une analyse de presse et une typologie des bavures policières qui avaient pu être publiées dans la presse. Un appel dans Libération avait été lancé pour participer à une assemblée afin recueillir des témoignages. Liora Israël évoque cette fameuse réunion qui tourne à l’anarchie. Pierre Lascoumes révèle qu’en réalité, à l’époque, ils se sont faits totalement déborder par les Renseignements Généraux qui avaient rempli la salle et les organisateurs se sont avérés incapables de savoir qui était qui et qui faisait quoi. Il faut rappeler que la période Peyrefitte a été marquée par une répression très dure qui était parfaitement assumée.

Enfin la parole est donnée à Anne Simonin qui revient dans un premier temps sur les propos de Pierre Lascoumes. Selon l’historienne, l’intérêt du livre de Liora Israël, (qu’elle juge, en tant qu’historienne, très bien écrit) réside dans sa capacité à (re)donner une mémoire que l’on n’a pas (eue) et qui permettrait d’interpréter probablement et autrement certains événements et faits divers récents qui n’ont pas beaucoup d’écho mais qui en aurait certainement eu à l’époque. Un silence s’est réinstallé en partie au moment des Gilets jaunes. Certes, des mobilisations contre les violences policières ont été organisées mais Anne Simonin fait référence à des faits de violence, et au type de justice qui a été rendu mais qui a été très peu été interrogé par la grande presse. Concernant le syndicat de la magistrature, si nous revenons sur le terme de « syndicat » est en lui-même incroyable car il pose la question de ce qu’ils veulent fondamentalement, c’est à dire un droit à la libre critique de leur propre pratique. Anne Simonin estime que cette façon de remettre les mots dans leur contexte ne veut pas pour autant dire une adhésion à une idéologie mais plutôt le fait de pouvoir pratiquer le droit autrement. Le juge n’est plus la bouche de la loi, c’est la loi qui a le droit de l’ouvrir d’une certaine façon et de dire qu’effectivement ils/elles ne sont pas d’accord.

Anne Simonin estime là par ailleurs, qu’un auteur sulfureux tient sa revanche car toutes les formes qu’ont prises les éditions de procès lui sont dues. En effet, Jean-Jacques Paubert publie les oeuvres du Marquis de Sade en intégralité entre 1954 et 1956, ce qui déclenche un procès retentissant en 1956[2]. L’année suivante sort L’affaire Sade, ouvrage publié par Maurice Garçon, qui reproduit les plaidoiries, les témoignages et le jugement, dans leur intégralité. Si la matrice de ce genre d’édition est représentée par Jean Jaurès qui publie Les preuves pendant l’affaire Dreyfus, L’affaire Sade innove et lance un genre éditorial que l’on retrouve par la suite, et qui exprime 1968 en faisant du procès une dramaturgie particulière. Donc les avocats ont un rôle particulier car ils sont pris sur cette scène dans laquelle se déroule leur action. Anne Simonin évoque cependant une frustration par rapport à tout ce qu’a pu dire Pierre Lascoumes concernant les individus. Elle se demande notamment ce qu’est devenu le notaire Pierre Leroy après l’affaire de Bruay en Artois et ce que les maoïstes lui ont fait subir, ainsi que Klaus Croissant quand il a été extradé … On a affaire à des individualités très fortes et on aimerait en savoir plus.

Enfin, à un moment donné, on est tenté de dire également : « tout ça pour ça » même dans le cadre des critiques qui ont été formulés. Et … à quoi peut-on s’arrimer aujourd’hui ? Aux maisons de la justice, qui ont une véritable efficacité en termes de présence du droit sur le territoire mais que reste-t-il fondamentalement comme ancrage ? La défense de rupture ? La critique a éteint sa propre portée subversive or dans le même temps, le droit est un mammouth (ou un dinosaure …) qui rumine bien et qui réussit à avoir une durée de vie assez longue. Enfin, Anne Simonin termine sur une note plus historique en estimant que ce qui s’est produit pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Résistance ne s’est pas (bien) transmis et, pour elle, il y a là une énigme pour une expérience qui a été extrême et qui a donné lieu à beaucoup d’innovations. Ce droit souffre du même problème que le droit révolutionnaire. Ce dernier est méconnu car il est vu comme un droit directement politique. Le droit de la Révolution n’existe pas puisqu’il est censé commencer en 1804 avec le Code civil et Napoléon. Or, le droit de la Seconde Guerre mondiale, montre comment on a rebâti des textes et innové d’une façon étonnante. Ces moments politiques qui sont liés à l’histoire du droit et qui demeurent des instants où le droit produit du droit politique, n’ont pas réellement laissé de traces. De toutes ces pratiques des années 68-81 émerge au fond un sentiment voire un souhait : on aimerait bien que les acteurs de l’époque reviennent sur le devant de la scène et commentent la situation actuelle.

Et justement, pour conclure, Anne Simonin revient sur l’affaire liée au saccage de la stèle du Maréchal juin place d’Italie à Paris en 2019 et laisse cette décision judiciaire à notre méditation. L’ auteur des dégradations Pierre T. a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis. Les experts psychiatriques ont parlé de failles narcissiques, et de ses difficultés à gérer ses angoisses. La substitut du procureur, avant de requérir deux ans de prison avec mandat de dépôt, s’est dite inquiète à la lecture du casier judiciaire de Pierre T. Ce dernier a été condamné à de multiples reprises pour violences et dégradations, il est sans emploi tout comme sa compagne enfant de l’Assistance Publique et victime de viol durant son enfance. Il doit au final régler en plus 72 000 € à la ville de Paris, partie civile. Il a quatre enfants et il est au RSA …

Texte et photos : Cécile DUNOUHAUD

——–

[1] Pour cette affaire, voir notamment l’article : https://www.lemonde.fr/archives/article/1978/02/25/l-affaire-croissant-le-gouvernement-et-le-droit_2993287_1819218.html

[2] Sur l’affaire de la publication des œuvres du Marquis de Sade dans les années 50, ne pas hésiter à consulter ce lien vers l’article de Jean-Marc Levent « Un acte de censure « scélérat » : Sade en procès (1954-1958 ) » revue Lignes 2000/3 (n° 3), pages 109 à 126, disponible ici : https://www.cairn.info/revue-lignes1-2000-3-page-109.htm