La métropole languedocienne constitua au XVIe siècle l’un des hauts lieux de la Réforme en France. Le premier point de fixation semble y avoir été sa prestigieuse université, où des troubles religieux agitent la faculté de médecine dès 1526. En 1537, on a la trace de communications avec la Genève de Calvin, pôle de la Réforme francophone. En 1548, on s’en prend pour la première fois aux catholiques -lieux de culte et processions attaqués- et, dans certains villages, la dîme ecclésiastique ne rentre plus, signe que la Réforme est sortie de son foyer initial, assez étroitement élitaire. Le culte réformé s’installe ouvertement en 1560, dans une atmosphère de confrontation, mais sans grande violence. En mars 1561, l’élection des consuls chargés de gérer la cité tourne à l’avantage de la « Religion », comme on dit alors. L’administration, pour plus de soixante ans, a échappé au catholicisme. Le reste suit, logiquement : les édiles catholiques fuient la ville, y compris les représentants du Roi ; la cathédrale est assiégée et prise, quelque dix-huit tués à la clé. Les bâtons garnis de clous, ou espoussètes, font régner l’ordre réformé dans les rues.

Montpellier dans le « croissant huguenot »

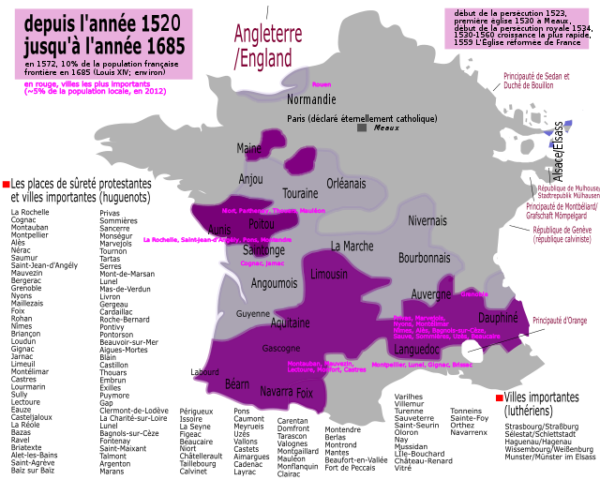

Montpellier a pris une longueur d’avance sur le reste de la France, l’édit d’Amboise ne reconnaissant la liberté de conscience (mais pas celle de culte) qu’en 1563, cependant que l’édit de Paris (1576) accorde l’égalité d’accès aux offices et dignités aux deux branches du christianisme. En 1598, l’édit de Nantes laisse aux protestants la maîtrise d’environ cent cinquante villes et bourgs, dont soixante-six « places de sûreté », qu’ils peuvent fortifier à leur guise. Beaucoup se trouvent sur le « croissant huguenot », allant de Genève à La Rochelle, Montpellier se situant en son centre. Les Réformés s’y sentent d’autant plus assurés que d’autres places amies sont proches : Nîmes, Alès, Uzès et Anduze. Cependant, la nomination du gouverneur de la province du Languedoc demeure une prérogative royale. Par ailleurs, l’application de l’édit oblige à réadmettre une présence limitée du culte catholique en ville, ce qui est accompli fin 1600. L’évêque peut à nouveau y résider ; l’entreprenant Fenouillet, en charge de 1608 à 1652, sera la cheville ouvrière du retour en force des « papistes ». Surtout, la Réforme n’a jamais été dominante dans la population montpelliéraine, dont près des trois quarts semble être restée adepte du culte romain. C’est au travers des instances urbaines que les protestants se sont acquis un quasi-monopole, fragile cependant car il reposait trop sur un rapport de forces provisoirement favorable.

Le tournant 1610

L’assassinat d’Henri IV, en 1610, va rapidement infléchir ce rapport de forces. Dès 1613, l’épiscopat est en mesure de reprendre la haute main sur les nominations à l’université : à leur départ ou leur décès, les professeurs, un moment tous réformés, sont remplacés par des catholiques. En 1617, les ordres monastiques commencent à être réintroduits. La riposte protestante se déploie sur deux fronts. Les Caterinots, mouvement radical qui conteste le légalisme des consuls et magistrats huguenots, interdit par la force la ville aux religieux du bord opposé. Parvenus en 1621 à s’emparer du poste de premier consul, les extrémistes interdisent toute forme de culte catholique, et entreprennent « la démolition de toutes églises, couvents, clochers et autres bâtiments » (ordonnance du 15 décembre 1621), ainsi que la fonte de leurs cloches pour en faire des canons. D’autre part, depuis 1611, les protestants, à l’échelle nationale, ont formé des cercles qui fédèrent régionalement leurs places fortes. En 1621, les cercles se muent en autant de gouvernements militaires, le puissant duc de Rohan prenant sous sa coupe le Languedoc. Il a partie liée avec les Caterinots.

Cette fuite en avant dans la radicalité ne pouvait mener à rien : Louis XIII et Richelieu vont en prendre prétexte pour revenir sur l’édit de Nantes, en entreprenant le démantèlement, de gré ou de force, des places de sûreté. Le siège de Montpellier commence le 1er septembre 1622, et, malgré les rodomontades de Rohan, la ville doit se soumettre, le 19 octobre, les chefs protestants demandant pardon au roi, à genoux, en lui présentant les clés de la ville. Le souverain confirme la tolérance religieuse, mais impose l’arasement des fortifications, que surveillera une garnison de quatre mille hommes. Malgré les promesses royales, celle-ci se dotera à partir de 1624 d’une forteresse dans la ville même, ce qui scelle définitivement l’échec des Réformés. Entre 1623 et 1629, l’ensemble des ordres religieux reviennent en ville. Le dernier bastion protestant était l’institution consulaire. En 1623, le gouverneur impose un premier consul catholique. L’ultime révolte, dirigée par Rohan au moment du siège de La Rochelle, en 1627-28, est marquée de cruautés réciproques (des protestants sont pendus à Montpellier), mais n’aboutit à rien – sinon à exclure en mars 1629 tout huguenot du consulat. Des soldats sont stationnés chez les magistrats protestants, encore nombreux, pour les intimider et les pousser à se convertir. Pour couronner le tout, 1629 est aussi l’année du retour de la peste, qui tue deux mille de la vingtaine de milliers d’habitants d’alors. L’édit de grâce d’Alès, toujours en 1629, ne laisse aux protestants que la liberté religieuse – pour un gros demi-siècle.

Quel bilan des persécutions ?

On aura cependant remarqué que la victoire catholique n’a pas été ponctuée de grands massacres ou d’expulsions massives, chose pourtant banale sous d’autres cieux et en d’autres temps. De même que la période des guerres de religion avait moins qu’ailleurs été marquée en Languedoc d’épisodes sanglants. Cela se lit sur le plan démographique. Même si les évaluations sont souvent entachées d’incertitudes, il ne semble pas que la population protestante ait rapidement décliné après 1629. Il y aurait eu au moins dix mille huguenots à Montpellier en 1643, soit entre le tiers et la moitié des habitants – davantage qu’au temps de leur domination sans partage de la fin du XVIe siècle. Ils auraient été 7 000 en 1666, et 4 000 (sur 25 000 Montpelliérains) en 1750, en dépit de la révocation de l’édit de Nantes (1685), qui avait intensifié les conversions et entraîné des départs. Paradoxalement, l’accession des protestants à l’égalité des droits au moment de la Révolution accéléra plutôt leur rétraction quantitative, sans doute parce que la réintégration dans la communauté nationale encourageait aux mariages mixtes, source essentielle de l’affaissement progressif des minorités : 2 400 Réformés sur 36 000 habitants selon le recensement de 1841. En 1955, le département de l’Hérault aurait abrité 10 100 protestants, les trois quarts vivant en ville. Le chiffre est nettement en retrait sur une évaluation de 1888 (16 500), et plus encore sur les 19 500 de 1670.

Au plan sociologique, on aura garde de généraliser, sur des périodes aussi longues et contrastées. On peut certes citer, au XVIe comme au XIXe siècle, un nombre important de protestants dans l’élite intellectuelle, industrielle, commerciale et administrative. Gaston Bazille plante à Lattes les premières vignes greffées, après la crise du phylloxéra. Frédéric Bazille peignit le domaine familial de Méric, ensuite transformé en parc municipal. Jules Pagézy est lui aussi un pionnier de la viticulture moderne, en même temps qu’un audacieux maire de Montpellier, sous le Second Empire. Mais la plupart des Réformés sont restés gens très modestes, en particulier dans les petites villes du département, où la proportion de protestants put être plus importante qu’à Montpellier même. Ainsi, à Marseillargues, entre 1787 et 1791, les registres de mariage indiquent que 38% seulement des époux protestants savaient signer, contre 55% des catholiques.

Le système des places de sûreté

Que tirer de cet historique, au-delà d’un cas important, mais particulier ? Ma double spécialisation -monde contemporain, Asie orientale – m’incite à développer deux points, que j’offre à la réflexion.

Tout d’abord, le système des places de sûreté introduisait un double pouvoir, que ce soit au niveau local ou national. Tout un pan du royaume, et pas le moindre, en particulier sur le plan du dynamisme économique et des relations extérieures (par les ports, ou les universités), échappait au magistère royal, la formation des cercles, en 1621, pouvant même être considérée comme le premier acte d’un pouvoir d’Etat alternatif. Au niveau de la capitale languedocienne, le contrôle huguenot fut presque total pendant une soixantaine d’années, la principale épine dans le pied étant le maintien dans les murs d’un évêque, surtout après 1608. Par contre, le gouverneur royal, doté de forces armées, limitait l’emprise réformée dans le cadre provincial. Et l’Eglise, de laquelle continuait à se réclamer la majorité des habitants, conservait un peu partout sa capacité d’initiative.

Toutes proportions gardées, l’Asie au vingtième siècle connut des situations comparables. A partir de 1936 (incident de Xi’an), la Chine fit face à l’expansionnisme japonais en figeant les positions acquises respectivement par le pouvoir central du Guomindang, par le parti communiste, ainsi que par un certain nombre de « seigneurs de la guerre » demeurés largement autonomes. En réalité, ce « Front uni » ne fonctionna jamais vraiment, aucun Etat-Major commun n’étant mis en place, et la poussée communiste dans les campagnes de l’Est du pays se traduisant dès 1940 par de violents affrontements avec les forces de Chiang Kai-shek. Dans les derniers temps de la guerre, chacun songeait surtout à préparer l’étape suivante -la guerre civile- dans les meilleures conditions. Au Sud-Vietnam, en janvier 1973, les Accords de Paris figeaient là encore les troupes communistes et saïgonnaises là où elles se trouvaient, aboutissant à une « peau de léopard » à l’échelle du pays. Les escarmouches laissèrent progressivement la place aux opérations de grande ampleur, qui aboutirent au triomphe communiste d’avril 1975.

Il apparaît donc à peu près impossible de maintenir durablement un système de double pouvoir. L’un des camps finira immanquablement par éliminer l’autre. En France, au fond, tout était réglé dès la conversion d’Henri de Navarre, qui le légitimait à la tête d’un pays resté très majoritairement catholique, tout en retirant à la « Religion » tout espoir de triomphe. Il y a une exception : dans l’Empire, les guerres de religion aboutirent à la paix d’Augsbourg (1555), qui sanctuarisait les princes allemands dans leur choix, soit pour le catholicisme, soit pour la Réforme (principe -formulé plus tard- « cujus regio, ejus religio »). Et cela fut en gros respecté par la suite, malgré bien des vicissitudes dont les pires eurent lieu au cours de l’effroyable guerre de Trente Ans (1618-48). Mais cela marcha parce que l’Empire était préalablement divisé, depuis bien des siècles, en de nombreux Etats à part entière. Au sein de chacun de ceux-ci, on ne toléra ni partage du pouvoir, et souvent pas même pluralisme religieux.

Autour des bouffées de radicalité

Ma seconde conclusion porte sur les bouffées de radicalité dont nous avons fait mention. Celle de 1561 avait été efficace, du moins à court-moyen terme. La frustration des catholiques chassés de toute position de pouvoir à Montpellier, alors qu’ils y restaient majoritaires, rendait cependant bien difficile un compromis mutuellement accepté. Ils se voyaient incités à prendre leur revanche de manière toute aussi radicale, à la première occasion. Les deux bouffées ultérieures (1621-22 et 1627-28) correspondirent à un moment où les protestants se sentaient acculés, et certains ont alors estimé qu’ils n’avaient pas le choix, à moins d’accepter une défaite sans combat. L’affrontement tourna cependant presque immédiatement très mal pour les protestants. Il n’est certes pas sûr que ces raidissements accompagnés de violences aient beaucoup accéléré la reconquête catholique en cours. Mais en tout cas ils ne l’ont pas ralentie, et ils ont certainement contribué à lever les scrupules des adversaires de la Réforme, ainsi qu’à autoriser les transgressions. Engager les hostilités quand on est le plus faible est rarement une bonne idée. En Languedoc, la réaction catholique et royale sut dans une certaine mesure s’auto-limiter. Les conséquences de politiques radicales certes bien plus extrêmes, comme dans les cas de la Chine de la Révolution culturelle ou du Cambodge des Khmers rouges, furent bien plus massivement désastreuses, et renforcèrent la désaffection qu’elles prétendaient combattre. De même, la tentative fort aventureuse de prise du pouvoir du parti communiste indonésien, en 1965, aboutit à la destruction probablement définitive de ce qui avait été le plus grand PC du monde non-communiste, et à un demi-million de morts. A l’opposé du champ politique, la victoire politique progressive des militaires japonais les plus exaltés et de leurs associés civils fascinés par le fascisme européen entraîna leur pays dans une politique de conquête qui ne pouvait qu’échouer (Pearl Harbor scellait déjà la défaite finale du Japon) et qui, incidemment, lui vaut toujours l’hostilité méfiante de la Chine. Enfin, parmi les pays décolonisés, en Asie comme ailleurs, on peut constater que ceux qui connurent d’importantes luttes armées contre le colonisateur figurent pour la plupart au rang des pays les plus dictatoriaux et/ou les plus pauvres.

On aurait beau jeu de souligner les immenses différences entre ces divers épisodes de l’histoire. Certains mécanismes demeurent cependant des invariants relatifs, et les repérer permet une meilleure compréhension de chaque cas.

Sources

Cholvy, Gérard, « Les protestants de l’Hérault : essai d’évaluation numérique », in Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, tome 77, n° 73, 1965, pp. 319-335

Lafage, Valérie, « Montpellier, ville de sûreté protestante (1598-1629) », in Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, tome 160, livraison 2, 2002, pp. 575-590

Rouquette, Julien, Recension de Louise Guiraud, La Réforme à Montpellier, in Revue d’histoire de l’Eglise de France, tome 6, n°31, 1920, pp. 177-184