Jeanne Gherardi et Valérie Masson-Delmotte sont deux spécialistes reconnues du climat. La première est enseignante-chercheuse à l’université de Versailles Saint-Quentin, spécialiste des effets du réchauffement climatique en cours dans les régions arctiques. La seconde est paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA et co-présidente du groupe 1 du GIEC pour notre pays. Les deux ont aimablement accepté l’invitation du Lycée de la Vallée de Chevreuse (Gif-sur-Yvette) pour deux heures d’entretien avec les élèves de spécialité HGGSP. En Terminale, pour le thème « Environnement », tout l’axe 2 est dédié au changement climatique. Par ailleurs, la première partie de l’échange est plus que précieux sur le thème de la « Connaissance ».

Le projet pédagogique du « Salon du LVC »

Cette conférence s’inscrit dans un projet pédagogique dit « Le Salon géopolitique du LVC » (LVC=Lycée de la Vallée de Chevreuse) qui permet à des lycéens en HGGSP de rencontrer des acteurs majeurs de notre temps en lien avec les programmes de la spécialité. En classe, les lycéens doivent en début d’année sélectionner les personnalités possibles. Puis ils doivent réfléchir à la façon la plus adaptée de contacter ladite personnalité.

Par exemple, dans le cas de nos invitées, nous avons bénéficié de la proximité immédiate du LSCE (Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement) et de contacts directs avec les professionnels du laboratoire. Une fois l’invitation acceptée, un petit groupe d’élèves dont les projets d’orientation correspondent aux champs d’expertise des invités (patrimoine, journalisme, sciences politiques) s’est occupé de préparer des questions. Lors de la conférence, ces mêmes élèves ont dirigé l’intégralité de l’échange.

Un autre groupe d’élèves, qui avec l’HGGSP étudiait le cinéma, a pris en charge la captation et le montage de la conférence ; tandis que d’autres élèves ont rédigé un compte-rendu écrit et pris des photographies. En somme, pour une conférence, ce sont une dizaine d’élèves qui se trouvent au travail, sachant que nous prévoyons un volume de trois conférences par an qui permet d’impliquer l’ensemble de la classe.

La conférence filmée (accès réservé aux adhérents)

Vous souhaitez lire la suite ?

Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.

Le compte-rendu de la conférence

Ce compte-rendu a été rédigé par Camille Klein-Dressayre et Auriane Raoul, puis corrigé par le professeur. Les élèves qui ont interviewé Mme Gherardi et Mme Masson-Delmotte étaient : Lalie Oksenhendler, Timothée Bertrand, Emma Labrogère, Jules Couderc et Alexandre Cochet.

Comment devenir experte du changement climatique ?

Présentation du métier

Jeanne Gherardi : Je suis enseignante chercheuse à l’université de Versailles Saint-Quentin. J’ai deux missions particulières, d’abord une mission enseignement sur les géosciences, les sciences du climat, en licence (licence Biologie-Environnement, Biologie-Chimie, Biologie-Informatique) et en master.

Ma deuxième mission est de développer des projets de recherche interdisciplinaire notamment sur les effets du réchauffement climatique sur les communautés arctiques.

Valérie Masson-Delmotte : Mon activité professionnelle compte quatre grandes dimensions.

Il y a d’abord la dimension de production du savoir. Je suis paléoclimatologue, c’est-à-dire que je cherche à caractériser et à comprendre les variations passées du climat. On a des observations satellites, au sol et dans l’océan et pour aller plus loin on utilise des informations qu’on tire des archives naturelles. J’ai notamment travaillé en France sur les anneaux de croissance d’arbres vivants anciens et de bâtiments historiques, des dates de vendanges. Dans les régions polaires comme le Groenland et l’Antarctique, j’ai travaillé sur les carottages dans les glaces.

Le fait de caractériser et comprendre les variations de passé du climat nous donne accès à ce que moi j’appelle des expériences naturelles sur le climat de la terre. Par exemple, la trajectoire de la terre autour du soleil change et le climat réagit. Ou encore, il y a une éruption volcanique et le climat réagit. À chaque fois, les mécanismes observés pour les climats passés nous permettent de mieux comprendre la situation actuelle. On peut mieux travailler avec les outils de modélisation du climat, mis au point depuis une soixantaine d’années. On peut tester ces outils par rapport aux périodes très froides ou très chaudes de notre passé et ainsi augmenter la fiabilité des projections pour notre époque contemporaine. C’est donc un élément important pour la confiance qu’on peut accorder aux projections.

Il y a ensuite tout ce que recouvre le partage du savoir au plus grand nombre. J’ai pu participer à des projets internationaux notamment européens avec deux campagnes de terrain au Groenland. J’ai vite mesuré le fossé entre ce qu’on savait déjà dans un laboratoire de recherche et ce que savait le grand public. Il est important que le fonctionnement du climat soit dans les programmes, que la relation entre la science et la société progresse, que la vulgarisation sur ces sujets s’installe. Je publie des ouvrages pour le grand public, j’interviens régulièrement sur Twitter par exemple mais aussi dans des conférences.

Je suis également co-présidente du groupe 1 du GIEC, le groupe international d’experts sur l’évolution du climat. J’ai été auteur de deux rapports successifs et depuis 2015, j’ai supervisé un ensemble de rapports avec des centaines de scientifiques dans le monde pour produire un état des lieux aussi rigoureux que possible du réchauffement climatique.

Enfin, j’ai été nommée en 2018 au Haut Conseil pour le Climat qui est chargé d’évaluer l’action de la France pour le climat et de faire des recommandations. Nous menons une évaluation indépendante de ce que fait notre pays.

Comment se passe une journée classique de travail ?

Jeanne Gherardi : Une journée type ça n’existe pas vraiment. Il y a effectivement tout ce volet d’interaction soit avec les étudiants, les collègues et la société. Par exemple, hier, j’ai commencé par un gros projet européen qui portait sur le plan de gestion des données, c’est-à-dire ce que l’on va rendre accessible au grand public. Dans l’après-midi, avec les collègues, nous avons redéfini les contours de la formation « DU Agir pour le climat », mise en place cette année. En soirée, j’ai traité les mails, réceptionné les devoirs des étudiants, classé les copies, etc.

Valérie Masson Delmotte : Je n’ai pas de journée type non plus mais globalement il y a des choses contraintes, prévues parfois des mois ou des années à l’avance. Pour un colloque à l’international qui présente des résultats, la date est connue près de six mois à l’avance. Pour le GIEC, on a des réunions de travail pour la préparation des rapports, puis une session d’approbation où on rend ce rapport aux représentants de tous les pays en session plénière. Cela aussi, on le sait des mois à l’avance. La semaine prochaine, il y a une session plénière d’approbation du rapport de synthèse du 6ème cycle du GIEC. Donc, en ce moment, on est dans la phase de finalisation du rapport avec les auteurs à Saclay : il a fallu discuter, travailler et relire encore deux articles, etc. Souvent on voit la science comme quelque chose d’un peu aride qu’on fait dans son coin alors que ce n’est pas le cas. La science est un travail d’équipe dans un laboratoire où l’on se relit entre pairs et un travail de discussion avec les autres spécialistes internationaux. Ensuite j’ai discuté en visioconférence avec des étudiants de Grenoble sur les modalités d’une prochaine conférence. J’ai traité les mails. J’ai discuté, toujours en visio, avec une spécialiste de la communication, pour préparer la conférence de presse qui suivrait la publication du rapport de synthèse. Il est important de savoir s’exprimer de façon claire car un spécialiste utilise très vite un jargon scientifique difficile à comprendre pour le grand public. Enfin, j’ai participé à une réunion de la Fondation Paris-Saclay, qui a des financements par le mécénat, pour discuter des projets des étudiants.

Quelles sont les études que vous avez réalisées et vos parcours ?

Jeanne Gherardi : J’ai commencé par des études scientifiques avec une prépa BCPST pour, c’était mon idée, accéder à l’École de géologie de Nancy. Finalement, je n’ai pas réussi le concours et me suis reportée sur une école d’Agro puis un magistère proposé par plusieurs universités dont l’ENS Ulm, avec un triple objet d’étude : la terre, l’atmosphère et l’océan. J’ai découvert la géochimie marine et les paléoclimats. Jai eu la chance d’avoir un professeur passionné qui m’a donné envie. J’ai pu faire une thèse qui m’a emmenée aux États-Unis, puis je suis arrivée à un post-doc à Bergen pendant 4 ans. Depuis quelques années, j’ai également suivi une formation qui portait sur les archives marines et maintenant je m’intéresse à l’impact du changement climatique actuel, avec des sociologues et des anthropologues. C’est fascinant.

Valérie Masson Delmotte : À l’école, quand je m’ennuyais, j’étais « la tête dans les nuages ». Je me demandais d’où venaient les nuages et comment ils étaient formés. Un jour, je suis tombée sur un article consacré aux avancées des sciences du climat dans un magazine scientifique au C.D.I.. On parlait des satellites, du carottage des glaces et des premières modélisations du climat. C’était fascinant aussi ! J’ai mené un baccalauréat scientifique et, encouragée par mes enseignants, j’ai fait deux ans de classes préparatoires aux écoles d’ingénieur. Je suis arrivée à l’École Centrale qui est maintenant sur le plateau de Saclay, avec un cours sur la mécanique des fluides remarquable de Sébastien Candel (Académie des Sciences). J’ai été aussi suivre des cours en auditrice libre à Jussieu. C’est l’avantage de la flexibilité dans les études supérieures.

J’ai ensuite fait un master 2 de recherche qu’on appelait à l’époque DEA en énergétique et physique des fluides. Je cherchais alors un laboratoire et un financement pour écrire ma thèse ; j’ai démarché tous ceux qui étaient cités dans l’article du magazine dont je parlais et c’est ainsi que je suis arrivée au CEA. J’ai été reçue par Jean Jouzel mais il ne pouvait pas m’accueillir car il avait déjà un chercheur qui était au service militaire. Le hasard a fait que c’était mon futur mari ! J’ai donc été mise en relation avec Sylvie Jousseaume. À l’issue de ma thèse, j’ai été directement employée par le CEA, c’était une chance folle. J’ai pu construire mon projet de recherche avec beaucoup de soutien collectif. Pour moi, la recherche scientifique est un monde souvent difficile du fait de la rareté des postes mais qui reste stimulant et accueillant que ce soit en stage ou en thèse.

Le fait d’être une femme a-t-il été un obstacle ?

Jeanne Gherardi : Au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement dans lequel j’ai commencé à faire des stages, il n’y avait quasiment que des femmes. Mon directeur de thèse, Laurent Labeyrie, et Jean-Claude Duplessis n’avaient aucune difficulté à les embaucher. En conséquence, dans les premières années, je ne me suis jamais sentie en difficulté parce que j’étais une femme. Aujourd’hui, cette problématique revient avec cette impression d’un possible plafond de verre mais je ne fais pas de généralités. Je suis heureuse de constater que si à mon époque d’étudiante, nous rêvions d’être Jean Jouzel, aujourd’hui les nouvelles générations, même quand ce sont des hommes, rêvent d’être « Valérie Masson-Delmotte ».

Valérie Masson Delmotte : Il y a beaucoup de stéréotypes sur les métiers scientifiques et elles sont plutôt là les barrières. Quand j’étais en préparation physique-chimie en école d’ingénieur, il y avait 25% de femmes. Le problème vient surtout de l’autocensure et des préjugés. Ce que j’ai ressenti dans mon parcours, c’est plutôt de l’encouragement et de la bienveillance, parfois peut-être un peu de paternalisme de messieurs plus âgés mais sans plus. Les mêmes faisaient remarquer qu’ils étaient sincèrement contents qu’il y ait plus de femmes.

Quand on monte en responsabilité, il y a effectivement des plafonds de verre : la proportion de femmes diminue. Cela vient aussi du fait que les femmes ont plus souvent la charge des enfants, de la maison ou des personnes âgées. Il faut que les hommes accompagnent les femmes et il faut aussi que les femmes osent le rapport de force dans les couples pour empêcher, par exemple, un arrêt de l’activité professionnelle avec une charge familiale.

Ensuite, j’ai vu les obstacles que les femmes doivent surmonter dans certains pays du monde. Quand il n’y a pas de garderie et qu’on considère que la seule bonne éducation est apportée par la mère, comme en Suisse, c’est compliqué pour la femme. En 2013, quand je coordonnais un chapitre pour le 5ème rapport du GIEC, il n’y avait que 20% de femmes sur la partie physique du climat et 10% parmi les coordinateurs. Il faut pouvoir s’imposer. Si on s’exprime avec une voix aiguë parce qu’on est passionnée, l’auditoire n’écoute plus. Par exemple, j’assiste à une réunion entre scientifiques du monde entier, une jeune femme donne une très bonne idée, le groupe continue sa discussion sans noter l’idée. Un homme plus âgé finit par reprendre l’idée et là, tout le monde opine. Cela fait partie des biais collectifs inconscients que l’on porte aux uns et aux autres. Nous ne sommes pas assez formés sur ces sujets, à la différence des Canadiens. Or on sait qu’un groupe réellement inclusif est plus fort.

Est-ce que vos recherches vous ont poussées à l’engagement politique ?

Jeanne Gherardi : Non, faute de temps. En revanche, j’essaye de sortir du laboratoire, d’avoir un regard critique sur la manière dont on effectue la recherche pour qu’elle soit cohérente avec les enjeux climatiques. J’ai participé à la mise en place d’un atelier d’écologie politique pour sensibiliser les collègues chercheurs d’autres disciplines, aux enjeux environnementaux, que ce soit sur le climat ou encore la biodiversité. On essaie d’organiser des conférences pour un public plus large, pour des associations, etc.

Au laboratoire, nous avons un groupe de travail sur l’empreinte écologique et nous avons commencé par dresser le bilan carbone du laboratoire. Nos pratiques de recherche (déplacements, achats, etc.) aussi doivent être plus respectueuses de l’environnement. Puisqu’on doit limiter le réchauffement à 1.5 degré, la réussite des accords de Paris passera aussi par nous. On n’est pas exactement dans le champ de la politique classique mais ce n’est plus non plus de la science.

L’heure est suffisamment grave pour que le scientifique sorte du laboratoire.

C’est comme cela que j’ai compris les choses, moi qui par ailleurs étais une chercheuse rémunérée par l’État. Pour moi, c’est une façon de rendre à la société que de lui fournir des connaissances accessibles et émancipatrices. Nous ne sommes pas comme les chasseurs-cueilleurs de la dernière glaciation, nous avons des outils, nous avons des moyens d’éclairer nos choix. Il y a des secteurs d’activité qui sont directement en prise avec la question du climat, la gestion des forêts, l’eau, l’agriculture, l’énergie.

J’ai été élue locale pendant un mandat dans mon village, sur une liste sans étiquette. Je me suis rendue compte qu’il y avait une difficulté d’appréhender les questions d’environnement pourtant présentes dans la commune (ligne à haute tension, centre d’incinération des déchets, eau…).

Quand on fait un rapport du GIEC, c’est politique. Bien sûr, il n’y a pas de coloration politique. On fournit un état des lieux le plus rigoureux possible, de manière pertinente, qui permettra d’éclairer des choix futurs. Beaucoup de questions éthiques nous travaillent. À une époque de procès pour inaction climatique ou de procès contre des entreprises, on voit que les préjudices du réchauffement climatique sont très visibles. La connaissance sert aussi à étayer et chiffrer les dommages, notamment à distinguer la responsabilité de l’homme dans l’affaire. Nous ne sommes pas tous également responsables dans le dopage climatique, à l’échelle des pays ou des individus.

La dimension internationale du combat contre le réchauffement climatique

Concrètement, en quoi consiste votre travail au sein du GIEC ?

Valérie Masson Delmotte : Depuis 2015, j’ai été élue comme co-présidente d’un des groupes de travail. Mais expliquons d’abord ce qu’est le GIEC. Il s’agit d’un groupe intergouvernemental de travail où toutes les décisions sont prises par les représentants de chaque pays en session plénière, notamment la validation d’un état des lieux sur le climat, les changements observés, les prévisions, les adaptations possibles et les leviers existants. Nous devons travailler de façon « rigoureuse, neutre, objective et non prescriptive ».

Le GIEC dispose d’un Bureau de 34 personnes élues par les représentants de tous les pays, pour un cycle d’évaluation. La personne qui faisait l’interface entre le GIEC et le gouvernement est venue me chercher pour que je fasse partie de ce bureau. Le gouvernement avait d’autres experts mais il a retenu ma candidature. Ensuite, j’ai été élue, au sein de ce Bureau, avec un collègue chinois, pour devenir co-présidente d’un groupe de travail. Dans ce groupe, je collabore avec sept vice-présidents venant d’Indonésie, du Pakistan, d’Algérie, du Maroc, de l’Argentine, du Canada et de la Norvège.

Pour la partie « Physique » du rapport, nous avons réfléchi à la structure du texte avec une centaine d’experts recrutés sur candidature. Puis on a recruté 234 autres experts (sur 1000 candidatures) pour rédiger le rapport. En termes d’implication, un coordinateur de chapitre devra consacrer environ la moitié de son temps pendant trois ans à son travail et un auteur principal environ un tiers de son temps. Tout cela se fait sans rémunération. Sur 3000 pages de rapport, il y a 2500 pages de textes, 100 de résumés techniques et 25 pages de résumés à l’attention des décideurs.

Ensuite le rapport est relu une première fois par la communauté scientifique et une deuxième fois par la communauté scientifique et les experts nommés par les gouvernements. En tout, cela représente 1890 relecteurs et 80 000 commentaires ! Enfin, le texte est approuvé en séance plénière, mot par mot, phrase par phrase. C’est un travail colossal mais avec un tel filtre, aucun pays ne peut plus contester le rapport. Le résumé doit refléter de façon équilibrée l’ensemble des éléments et des points d’intérêt de chaque pays. Il faut savoir que certains pays veulent des informations autour de leurs vulnérabilités, comme sur les sécheresses météorologiques. D’autres, par la diplomatie, veulent changer un mot ici ou là pour affaiblir la portée d’une conclusion.

À l’international, on a donc réussi à séparer la partie scientifique, sur laquelle il doit y avoir consensus, de la partie politique où la négociation l’emporte.

Avec votre expérience du GIEC, estimez-vous que les rapports des experts ont une réelle influence sur la politique des États ?

Valérie Masson-Delmotte : Le premier rapport qui avait fait date provenait de l’Académie des sciences des États-Unis. Nous étions dans les années 1970. Dans les années 1980, les pays ont choisi de mettre en place un multilatéralisme sur les questions environnementales notamment par rapport à la destruction de la couche d’ozone. L’élaboration du protocole de Montréal a permis de bannir rapidement les éléments qui ont détruit la couche d’ozone mais il faut dire que les substituts existaient. Cette interdiction a donné des résultats ; on assiste aux premiers signes de récupération aujourd’hui. Ce fut donc un succès international.

En 1990, le premier rapport du GIEC a conduit à la Convention des Nations unies sur le changement climatique, c’est-à-dire à la mise en place du mécanisme de dialogue entre les différents pays. En 1995, le second rapport a conduit au protocole de Kyoto et à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays développés. Malgré le retrait des États-Unis, on estime que cela a évité l’émission de 6 milliards de tonnes de CO²chaque année, sachant qu’on en émet dans le monde à peu près 60 aujourd’hui. Il y a eu un effet. Le 3e rapport du GIEC (2001) a montré l’augmentation des impacts du réchauffement climatique, d’où le besoin de réaffirmer l’adaptation de nos sociétés. Le 4e rapport du GIEC (2007) aurait dû donner lieu à un accord international ambitieux mais la COP de Copenhague a échoué.

Et enfin le 5e rapport du GIEC de 2013 a été largement utilisé par la communauté internationale pour construire l’accord de Paris sur le climat (2015). La gouvernance autour du climat a progressé et concerne une multitude d’acteurs à toutes les échelles (villes, régions, pays…). Par exemple, en France, les communautés d’agglomération ont des Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), la région ile de France a un groupe d’experts dédié, le GREC, qui sert d’interface entre les élus et le milieu scientifique.

Toutefois, c’est vrai que l’on court lentement derrière un climat qui change vite. Nous ne sommes pas encore à l’échelle. Souvent les adaptations mises en place sont adaptées aux catastrophes (sécheresse par exemple) mais moins sur la question du climat sur le long terme. En ce moment, les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter dans le monde, un peu plus lentement qu’avant, notamment pour le dioxyde de carbone, mais si on veut vraiment limiter le réchauffement, il faut que les émissions baissent franchement, nettement, dans les dix ans à venir. En France, le rythme de baisse des émissions était de 1.7-1.9% par an sur la dernière décennie, nous émettions le double dans les années 1960-1970. L’isolation des logements, la modernisation des moteurs thermiques, l’électricité nucléaire ont permis d’engager la baisse, mais il ne faut pas s’arrêter là. La transformation doit être plus profonde.

Il y a encore beaucoup à faire pour que les connaissances scientifiques, pas uniquement sur le constat du réchauffement mais sur les leviers d’action, soient partagées et appropriées par la société. Nous ne sommes plus dans les années 1990. D’une part, on vit tous avec un climat qui se réchauffe. On mesure tous combien nous ne sommes pas prêts (sécheresse, feux de forêt, personnes déplacées, etc.) et combien certains leviers ne fonctionneront plus. D’autre part, on sait que nous pouvons diviser le volume des émissions par deux dans le monde d’ici 2030, à condition de le mettre en priorité et de réorienter les financements. Il manque une volonté politique et citoyenne.

Les combats politiques autour du réchauffement climatique affectent-ils votre travail ? Peut-on travailler sereinement sur ces sujets avec la pression des climato-sceptiques ?

Valérie Masson Delmotte : Pour certaines personnes, le constat du réchauffement climatique percute des valeurs personnelles fortes. Par exemple, certains doutent de la capacité de l’homme à pouvoir perturber le climat de la planète. D’autres sont convaincus que l’innovation technique résoudra tous les problèmes et qu’il n’y aura qu’à faire confiance au libre-marché ; toute intervention de l’État à ce stade ne ferait que freiner la solution. C’est ce que l’on retrouve souvent aux États-Unis parmi les conservateurs. Les républicains, qui dans le passé ont mis en place les grands parcs nationaux, sont aujourd’hui ceux qui freinent la législation, du fait de leurs intérêts pour les énergies fossiles. Ils sont les premiers climato-sceptiques et les premiers à trahir ce lien indispensable entre la science et la société. D’autres répugnent tout simplement à l’idée de changer. D’autres confondent l’écologie politique avec les sciences du climat et de ce fait, rejettent tout en bloc.

Le chercheur doit donc autant que possible éviter le buzz ou les attaques personnelles ; il doit rappeler les faits, rien que les faits. La désinformation est très présente, elle nourrit l’attentisme. Au-delà des individus de bonne foi qui doutent, les vainqueurs de cette stratégie sont les secteurs liés aux hydrocarbures, à l’agriculture intensive, à l’industrie de la viande, à la construction, etc.

Que pensez vous de l’engagement des jeunes et notamment en tant que professeures, que voyez-vous au quotidien ?

Jeanne Gherardi : Les jeunes réclament d’être bien informés. Le fait que les formations universitaires se transforment est d’ailleurs la réponse à des sollicitations étudiantes. Il ne s’agit pas simplement d’apporter une connaissance sur le système climatique ou le système physique en général, mais bien d’offrir une mise en perspective avec les autres disciplines universitaires. Lorsqu’on parle de changement climatique, on va parler des effets sur les activités humaines, donc on devra parler économie, droit, société, histoire, etc. Chacune de nos actions, acheter un vêtement, voyager à l’autre bout du monde le temps des vacances, s’inscrit dans un contexte global. Il faut mesurer les implications collectives de nos choix individuels. L’approche interdisciplinaire permet de bien articuler les différents enjeux et de prendre du recul sur telle ou telle géo- ingénierie ou innovation comme la 5G.

Sur l’engagement des jeunes, Greta Thunberg a réussi à porter un message très fort et à toucher notre génération. En France, le mouvement est par contre moins suivi qu’ailleurs.

Valérie Masson-Delmotte : À ce sujet, la pire chose entendue a été lors de la remise d’un des rapports spéciaux du GIEC au Parlement, dans une commission sur le développement durable. Ces rapports portaient sur l’océan et la cryosphère. Nous avons mis en mouvement les composantes lentes de la machine climatique. Les glaciers mettent des dizaines d’années à s’ajuster au climat d’aujourd’hui. L’océan profond , ce sont des siècles et le Groenland et l’Antarctique, cela va des siècles à des milliers d’années. Donc il y a des changements inéluctables. Si on limite le réchauffement, on peut ralentir la montée du niveau de la mer et le recul des glaciers, mais cela pourrait prendre des milliers d’années. Je me souviens qu’après avoir rendu ce rapport qui montrait la dépendance au milieu naturel, les enjeux d’adaptation et de résilience, au-delà de la simple reconnaissance des problèmes, un député m’a dit : « mais tout va bien puisque les enfants l’apprennent à l’école ».

Oui, les jeunes s’intéressent à ces sujets et certains interpellent leurs entreprises sur ce qu’elles font réellement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais n’est-ce qu’à la jeunesse de porter la charge mentale qu’amènent ces problèmes ? La jeunesse ne dispose ni du pouvoir politique, ni du budget familial, à la différence des adultes, des élus, des entreprises, des gouvernements. En tant que citoyens, c’est un enjeu démocratique que d’exiger des comptes sur ce qui est fait ou non. Mais il n’y a pas que la jeunesse pour le faire.

Nombreux sont les étudiants à avoir compris les leviers d’action contre le réchauffement et les bénéfices que les sociétés peuvent tirer, par exemple par l’amélioration de la qualité de l’air ou de l’alimentation. Lorsque ces jeunes arrivent dans leur parcours professionnel, ils proposent des choses et n’hésitent pas à partir si les changements apportés sont trop peu exigeants. C’est pour ça que j’aime bien réagir sur la question de la charge mentale parce que vous avez une conscience aiguë qu’en 2050, vous serez là.

Jeanne Gherardi : Pour certains vous avez 18 ans ou aurez 18 ans prochainement. Voter est en soi un acte fort.

Quel avenir ?

Qu’allez vous faire durant le prochain mois ? Quels sont vos objectifs pour les cinq ans à venir ?

Jeanne Gherardi : Dans le mois qui vient, je vais continuer d’enseigner et ensuite je repartirai au Groenland dans le cadre de mon projet de recherche. Ces déplacements me questionnent car je dois y aller en avion. Je m’efforce donc de les limiter. Dans les cinq prochaines années, je vais m’intéresser au risque existentiel que fait peser le changement climatique sur certaines communautés en Arctique. Je vais travailler avec des psychologues car les personnes rencontrées sont très affectées par la crise identitaire qu’elle subissent. Dans les prochaines années, j’aimerais poursuivre mon engagement collectif pour un changement de pratiques de recherche, plus en phase avec les territoires.

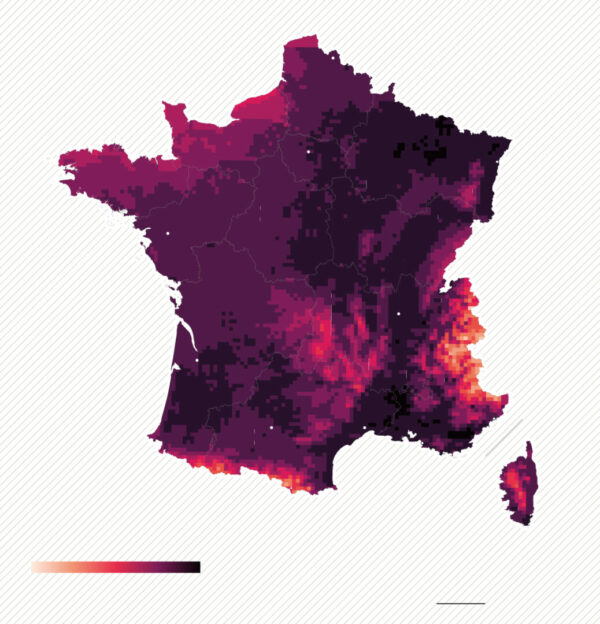

L’ensemble des territoires est concerné, comme le montre cette carte, même l’outre-mer qui n’est d’ailleurs pas indiqué. Je souhaiterais commencer avec les Alpes, une chaîne de montagne plus durement affectée par le réchauffement que la moyenne nationale et très accessible sans avion…

Valérie Masson-Delmotte : Le mois de mars sera dédié à l’approbation du rapport de synthèse du GIEC. La Commission européenne organise à la fin du mois une réflexion sur son soutien à la recherche sur le climat et je serai présente. Ensuite, il y a des rencontres prévues dans l’enseignement supérieur, autour du rapport de synthèse, notamment à Grenoble.

Dans le cadre du Haut Conseil pour le climat, nous préparons notre rapport annuel. L’année 2022 a été assez spectaculaire en France en termes de chaleur, de sécheresse, de recul des glaciers de montagne et de l’enneigement. Cela n’a pas été sans conséquences sur la production en hydroélectricité. On pourrait parler aussi des pluies extrêmes en Guadeloupe qui ont causé des dommages importants sur le réseau d’accès à l’eau potable et d’assainissement. Nous allons dresser un bilan des impacts observés pour les personnes pour l’année 2022, en tirer des leçons en termes d’adaptation pour l’avenir.

Si l’on regarde les émissions de gaz à effet de serre de la France, l’année a été marquée par l’aide du gouvernement pour l’achat de carburant au printemps, puis il y a eu l’augmentation du coût du gaz et de l’électricité sur les marchés privés, enfin des appels à la sobriété face aux difficultés d’approvisionnement pour le secteur privé. Certaines mesures ont augmenté les émissions, d’autres non. Le bilan risque d’être difficile à établir, sachant qu’on doit distinguer l’effet d’une mesure conjoncturelle d’une politique plus structurante.

Mon mandat pour le GIEC s’arrête en juillet. Après ces huit années de GIEC, je vais retrouver plus de liberté, d’expression, de temps, de recherche. Je vais participer à un projet européen de recherche qui déterminera comment, dans un contexte de réchauffement, le transport d’humidité et de neige vers l’Antarctique change. Nous avons beaucoup d’incertitudes sur l’Antarctique.

Le GIEC a publié les projections les plus pessimistes pour 2050 et les résultats pour la France sont catastrophiques. Qu’en pensez-vous ?

Valérie Masson-Delmotte : Le ministre de l’Environnement a demandé à recevoir des projections pour déterminer quelles seraient les trajectoires de référence sur lesquelles appuyer nos choix d’adaptation au climat qui change. Les accords de Paris ont fixé un objectif de limitation du réchauffement planétaire sous la barre des +2°C, si possible à +1.5°C. Nous devrions atteindre le +1.5°C dans les années 2030 et on ne peut pas exclure de dépasser les +2°C en 2050, voire les +2.5-+3°C en 2100.

Si l’on mène des politiques plus ambitieuses, nous pouvons contraindre ces chiffres. Avec ce qui a été mis en place, nous pouvons déjà globalement repousser le risque d’un +4°C à la fin du siècle pour la planète. Toutefois, si cela reste à +3°C dans le monde, ce sera +4°C en France. La gestion des forêts, l’eau, la sécurité alimentaire, les villes, on ne compte pas les anticipations à organiser.

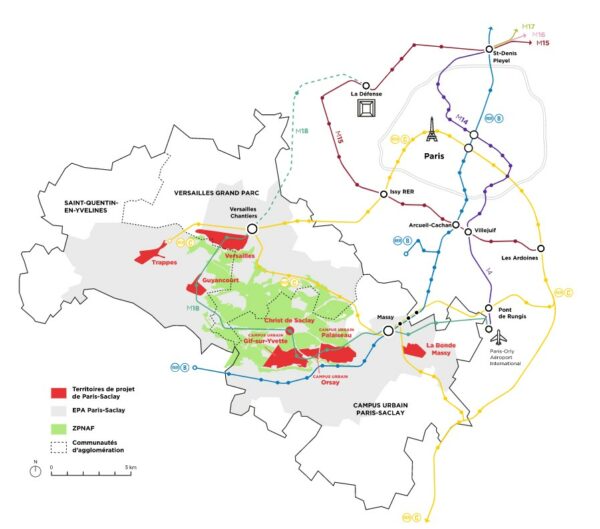

Comment s’adapte la Région Ile de France au changement climatique ? Que pensez-vous des aménagements du plateau de Saclay ?

Jeanne Gherardi : À votre avis ? On y travaille tous les jours. Cet aménagement est une énorme aberration que localement, certains acteurs s’efforcent de corriger. Par exemple, notre DU « Agir pour le Climat » a pris langue avec les élus pour réfléchir à des îlots de fraîcheur, ménager les exploitations agricoles qui subsistent, discuter avec la ZAD sur place. Le plateau de Saclay est l’une des terres les plus arables de notre pays mais ces terres disparaissent. Le projet est né il y a une vingtaine d’années quand on ne réfléchissait nullement aux enjeux du climat. Même l’architecture n’a pas été pensée correctement.

Valérie Masson Delmotte : C’est en survolant l’Ile de France qu’un ancien président de la République a constaté que le plateau de Saclay était encore « vide » et qu’il y avait opportunité. Dans le code de l’aménagement du territoire, il n’y a pas de valeur affectée au degré de richesse des terres agricoles. Au-delà de ce projet, notre région, la Vallée de Chevreuse, a été transformée par l’habitat individuel, le pavillon, dès que l’on quitte le centre-ville. Si on veut laisser de la place aux écosystèmes et à l’agriculture, il va falloir densifier. Il faut aussi rappeler que, lorsqu’on a créé ce projet, on souhaitait, comme dans plusieurs endroits dans le monde, sortir les universités des centres. Il fallait des campus. Le plateau de Saclay marque surtout l’extension de Paris.

A priori, la forme urbaine la plus adaptée aux problématiques environnementales, c’est la ville compacte, dense et de taille moyenne. Plus largement, l’évolution de la région parisienne questionne, ne serait-ce que pour rééquilibrer avec les villes moyennes de notre pays. Un Français sur six habite en Ile-de-France globalement. Quand on regarde avec d’autres quartiers similaires, on constate souvent que l’aménagement n’a que très peu pris en compte les déplacements des habitants vers les lieux de vie. Ce n’est pas parce que les distances sont courtes que les questions de transport sont secondaires. Les engorgements existeront. Souvent, on ne réfléchit à ces questions que trop tard, quand tous les bâtiments sont sortis de terre.

Personnellement, je suis favorable au principe du métro aérien qui a le mérite de désengorger les routes mais avec de grands points de vigilance sur les exploitations agricoles qui risquent d’être coupées en deux. En plus, il faut être conscient qu’à plus ou moins long terme, une gare attire les aménagements et que les exploitations agricoles risquent de ne pas pouvoir résister à la pression. Enfin, ces quartiers repoussent les classes sociales les moins favorisées plus loin.

Les bâtiments du plateau n’ont pas anticipé les chaleurs extrêmes en été. Il y a un potentiel photovoltaïque important qui reste ignoré : un gymnase avec des toits bien orientés n’aura pas de panneaux par exemple. Pour les risques d’inondation, les plans de prévention regardent dans le rétroviseur alors que nous serons confrontés à de nouveaux risques.

Jeanne Gherardi : Une approche interdisciplinaire est précieuse. Notre tradition universitaire a beaucoup cloisonné nos savoirs et cela a contribué en partie au problème.

Vous êtes spécialiste de l’Arctique, une région du monde où le réchauffement est plus rapide qu’ailleurs. Quelle est l’observation la plus marquante que vous avez faite à ce sujet sur place ? Comment s’adaptent les populations locales ?

Jeanne Gherardi : Nous sommes dans une région de haute latitude et nous avons effectivement constaté un réchauffement accéléré, entre deux et quatre fois plus rapide qu’ailleurs. C’est l’étendue de la glace de mer, de la banquise, qui est l’indicateur le plus efficace.

Pour mesurer cette étendue, on repose sur des observations satellites à deux moments clés : le maximum d’extension annuel au moins de mars et le minimum en septembre. Nous nous sommes rendus compte que depuis les années 1970, la banquise rétrécit. Si l’on compare les chiffres comparés sur le mois de septembre, la banquise régresse de 12% tous les dix ans ! Durant les quinze dernières années, le phénomène a été aggravé. Si 2012 reste la pire année, 2022 fait partie des six années les plus mauvaises.

Outre la largeur de la banquise, il faut aussi regarder l’épaisseur et l’âge de la glace. Nous avons une diminution de l’ordre de 90% depuis les années 1970 de ce que l’on appelle la glace pluriannuelle. La glace de mer a un pouvoir particulièrement rafraîchissant et régulateur du climat. L’Arctique c’est 4 millions d’habitants dont 500 000 autochtones dont la présence dépend de la glace : localement, les habitants ont dû remodeler leurs activités, leurs itinéraires, les calendriers etc. Je travaille sur une communauté à l’Est du Groenland, dans une partie plus préservée qu’à l’Ouest. La subsistance des chiens de traineaux, la chasse, certains déplacements est d’ores et déjà posée.