Table ronde animée par Catherine Biaggi et Laurent Carroué, inspecteurs généraux, la première table ronde du plan national de formation (PNF) du Festival International de Géographie donne la parole successivement à François Gemenne, professeur à l’université de Liège, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, à Stéphane Cordobès, conseiller-expert à l’Agence nationale de cohésion des territoires et enseignant-chercheur associé à l’Ecole urbaine de Lyon, à Alexis Metzger et Martine Martine Tabeaud, directeur et directrice scientifiques du FIG 2020.

1/ François Gemenne

François Gemenne introduit son propos sur le fait que les enjeux de société sont, de fait, traversés par les questions environnementales et que les grands concepts de la géographie s’y voient naturellement interrogés. Quelle est la pertinence du concept de frontière si le trait de côte évolue ? Quel est le sens du concept de territoire si la pollution qui nous affecte est le fait d’un autre pays responsable ?

Les causes de notre situation sanitaire délicate pourraient s’expliquer parce que nous avons trop séparé la Terre (approche des sciences naturelles) et le Monde (approche des sciences sociales). On a considéré que rien de ce qui pouvait se produire sur la Terre n’allait avoir un impact sur le Monde. Cependant on réalise le contraire à l’occasion de la pandémie. L’heure n’est-elle pas à la rupture avec l’holocène pour rentrer, pour reprendre les termes de géologues, dans l’anthropocène, c’est-à-dire l’âge des humains ? L’impact humain est devenu tellement important qu’il est désormais possible que nous le voyons dans les couches sédimentaires de la Terre.

Il faut donc réinventer une géopolitique (de la Terre cette fois-ci) pour que la Terre devienne un sujet politique et non un simple objet. La géographie semble la discipline la mieux armée pour traiter de ces questions si on la conçoit dans son acceptation la plus englobante. Et si Terre et Monde évoluaient jusque-là dans des échelles de temps différentes, il convient désormais de n’avoir qu’une seule échelle.

Une vraie nécessité s’impose à rassembler sciences naturelles et sciences sociales dans tous les domaines de la connaissance. Par nature, la géographie est la science qui doit donner l’impulsion de cette nouvelle dynamique, à ce changement de paradigme.

Selon François Gemenne, nous parviendrons à résoudre les transformations écologiques de la planète qu’en projetant notre action au-delà de nos frontières, à la fois géographiques et générationnelles.

Ayant maintenant conscience du caractère fini de la Terre et surtout de son espèce, l’homme doit agir en « faisant sa part » même si cette condition nécessaire n’est pas suffisante dans une perspective anthropocénique. Il faut donc agir avec les autres pour traiter ces transformations, ce qui suppose que nous avons des responsabilités, au-delà des frontières, vis-à-vis de ceux que nous ne connaissons pas (que l’on doit considérer comme une partie de nous-même).

Géologiquement, l’anthropocène constitue la porte d’entrée, tandis que politiquement il en représente la porte de sortie.

Comme les transformations massives qui affectent la planète sont le fait d’une minorité d’individus, on en vient à se demander si les termes de « capitalocène » ou « d’oliganthropocène » ne seraient pas mieux adaptés pour cibler les responsables. Mais comme tout concept émergent, la transposition didactique n’est pas simple à imaginer. Laurent Carroué intervient sur ce point pour évoquer le fait qu’il reste difficile de s’emparer du concept d’anthropocène. Il en est de même avec le basculement, dans les programmes de Seconde, de la notion de développement durable à celle de la transition.

L’habitabilité des territoires pose question. Certains anticipent comme Jakarta qui a préféré délocaliser sa capitale à Bornéo pour des raisons de risques de submersion. L’habitabilité devient partielle et donc une concentration de la population dans des zones plus restreintes est à envisager. Un exode urbain en Europe est possible.

Le système politique est largement réactif (il réagit) et plutôt que proactif (il ne prévoit pas ou pas assez). L’exemple du SRAS de 2003 aurait-il évité la crise du Coronavirus ? Nul ne le sait… il est facile de vouloir réécrire l’Histoire.

Les changements de température auront aussi des conséquences dans le domaine militaire à l’image des sonars sous-marins qui réagissent à ces variations : ne pas repérer ou mal repérer tel ou tel sous-marin pourrait s’avérer… gênant militairement et diplomatiquement parlant.

L’intervention se termine sur une référence aux élèves de Sciences Po du conférencier qui, tout en louant leurs actions éparses (nourriture bio, déplacements doux, vêtements de seconde main…), ne se leurrent pas sur le fait qu’il leur serait plus efficace de quitter cette école qui investit dans des industries à énergies fossiles, notamment françaises (Total, Carrefour…). Il reste une peur, une sorte d’aliénation à se dire que tout cela nous dépasse, n’est qu’une affaire de grosses firmes sur laquelle nous n’avons pas la main.

2/ Stéphane Cordobès

A Saint-Pierre et Miquelon, le climat a un rôle central sur les activités humaines, d’où l’expression choisie par l’intervenant « Si le temps le permet ».

La démarche de Stéphane Cordobès vise à construire sur place un collectif agissant, avec un questionnement : comment dans le monde anthropocène va-t-on produire l’habitabilité des territoires ? L’anthropocène est la traduction d’un changement des équilibres de la planète, une forme de menace pour l’habitabilité. Mais il implique la nécessité d’inventer un nouveau monde, par l’entrée du territoire.

On constate l’accélération marquée de l’érosion à Miquelon, particulièrement sur les côtes caractérisées par un milieu dunaire. Cela se traduit par un trait de côte qui évolue très rapidement.

Une approche sensible par la photographie est présentée à l’image de cet isthme qui pourrait disparaître d’ici 20 ans. Les maisons littorales sont déjà menacées.

Malgré cette réalité très présente, il n’y a pas d’accord chez les acteurs pour agir, mais plutôt un « effet de sidération ».

Le territoire est marqué par une crise de l’industrie halieutique de la morue (depuis une trentaine d’année) et tente de s’adapter en se tournant vers le concombre de mer et la coquille Saint-Jacques dont on ne veut surtout pas connaître l’état des stocks pour pouvoir continuer la pêche.

En adoptant le point de vue anthropocène, on distingue un écocide, autrement dit l’exploitation d’une ressource halieutique pendant plusieurs décennies qui vient à disparaître par l’action humaine, et qui par cet écroulement économique, social et culturel, remet en cause les possibilités de vie dans un espace donné. Ce déclin est toutefois partiel car il est compensé par les aides financières de l’Etat.

Une lecture plus positive du réchauffement est toutefois faite par certains : l’ouverture de la navigation par l’Arctique pourrait faire de Saint-Pierre et Miquelon un port de transbordement entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique pour enrayer quelque peu sa forte dépendance.

Il convient donc, par une approche sensible, de faire changer la manière dont on se projette et dont on perçoit le monde dans lequel on vit ; de montrer les impasses d’un mode de vie qui ne fonctionne plus et ne permet pas d’envisager sereinement l’habitation de ce territoire à long terme.

Vu le passé des habitants de l’île, la difficulté à y vivre, il apparait inconcevable de restreindre la liberté des populations (à bâtir là où ils le veulent notamment) et encore moins la quitter… sauf pour les plus jeunes qui se résigneront à le faire et cultivent déjà la nostalgie d’une époque non encore révolue pour eux.

3/ Martine TABEAUD et Alexis METZGER

Laurent Carroué, inspecteur général, propose de s’interroger sur trois pistes : d’abord la création de la connaissance scientifique sur les changements climatiques. Comment produire un savoir scientifique fiable, aujourd’hui, sur ces enjeux essentiels ? Puis le rapport de la science au politique. Comment on instrumentalise ? Comment cela fonctionne-t-il ? Et enfin, le rapport du politique au territoire. Comment une production scientifique, remobilisée par les sociétés des acteurs politiques ou économiques, peut à un moment donné, déterminer ou aider à piloter des dynamiques ou des changements territoriaux ?

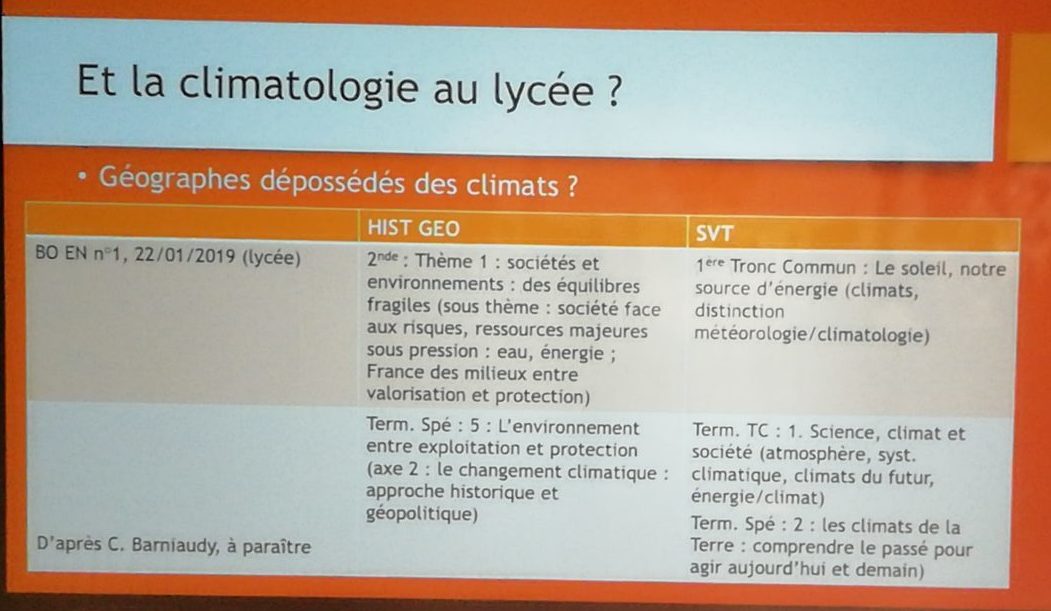

Bien que la climatologie soit une science récente, l’histoire de la géographie montre que les géographes se sont vus dépossédés de la question des climats et c’est ainsi qu’est apparue en réaction la géoclimatologie (Vigneau).

L’intervention est centrée sur la tension existante, y compris à l’intérieur de cette édition du FIG, entre le climat au singulier et les climats. Le réchauffement climatique semble occulter toute nuance, toute territorialisation.

Divers amalgames sont relevés : le cas de l’eau suisse Valser censée être « climatiquement neutre » (à savoir sans manifestations de températures et de précipitations ? Ou alors voulant préserver un climat bien particulier, idéal ? Non, il fallait comprendre « qui n’émet pas de CO2 »…mais l’acheminement des bouteilles vers les domiciles à tout de même un coût en termes d’émissions de CO2).

Les références au climat et non aux climats s’expliquent par la baisse de la part des climatologues chez les géographes et le fait que les cours dédiés dans le Supérieur sont parfois portés par les géomorphologues et les biogéographes sans compter bien sûr le fort poids des climatologues physiciens.

La présence du climat dans les programmes scolaires est le fait d’un partage entre histoire et géographie d’une part et sciences de la vie et de la terre d’autre part.

Ainsi il n’est pas étonnant de voir émerger un discours teinté de géographie humaine et de géopolitique sur le climat, au singulier.

Chacun lit son climat selon une certaine rythmicité mais l’immense majorité des climats n’a pas de système de saisons ni de réelles variations de températures. Il s’agit là d’une vue européocentrée.

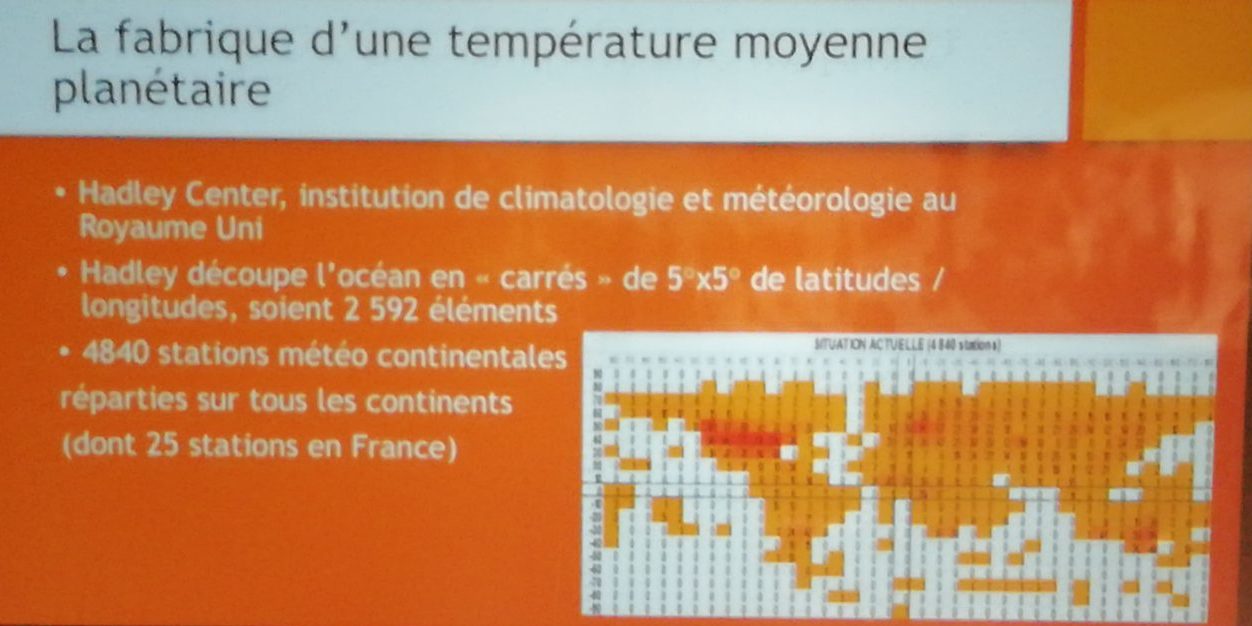

Un autre problème est à lire dans la confusion entre une moyenne et une fourchette de possibles qui aboutit à des visions trop générales et trop synthétiques. Ce qui soulève des problèmes d’hétérogénéité spatiale. Le reflux d’une complexité qui demeure réelle aboutit à trop de caricatures : toutes les îles ne sont pas submersibles par exemple.

Problème encore que de savoir ce que serait un « bon climat » : s’agirait-il du climat tempéré ? Celui comportant le moins d’excès ?

Avec les changements climatiques aura-t-on une autre répartition des climats et de leurs limites géographiques, ainsi que des mécanismes qui les génèrent et les rythment ? On sait qu’un degré fait déplacer les climats d’environ 100 km vers les pôles et 100 m en altitude.

La mesure territorialisée devient un chiffre sans territoire finalement. Il y a là un fort biais « quantophrénique » de notre monde occidental, à l’image de l’utilisation sans fin des chiffres dans la crise du Coronavirus. Tout est immédiatement traduit en anomalie.

Après, on peut déplacer le thermomètre : ce qu’a fait Cherbourg qui, lassée d’être associée, médiatiquement, aux prévisions médiocres a fait migrer sa station de relevés un peu plus à l’abri pour gagner quelques degrés. On homogénéise les données recueillies.

La moyenne planétaire (autour de 14,6°C) ne convoque que 7 séries statistiques françaises (sur 25) pour des raisons d’homogénéisation des températures. Pour la prévision, on privilégie les stations où vivent les populations, ce qui explique une très mauvaise répartition des stations sur les continents.

La géographie est finalement gommée au profit du temps. Le virtuel domine le réel et le futur domine le présent.

Une critique du GIEC est émise lors d’une intervention du public : il s’agit là d’une structure ne faisant pas de recherche, synthétisant les recherches des autres et dont les rapports sont difficiles à lire et négligent la part de l’histoire et de la géographie mais demeurant des bases acceptées par les gouvernants.