Les Grandes découvertes sont avant tout des grandes navigations : le paysage maritime est le décor privilégié d’un exploit qui fut longtemps pensé comme exclusivement européen. La peinture de la scène du « premier contact » avec les humanités distantes use et abuse pareillement du bleu lagon : c’est le plus souvent sur une plage que prennent place les rituels de prise de possession des Espagnols aux Antilles et dans le Pacifique, au sommet des falaises surplombant une anse ou une crique que les Portugais dressent – amers aussi bien que stèles – les padrões marquant leur progression vers l’océan Indien. Convaincus de leur supériorité technologique, les Européens sont cependant tôt décontenancés par les bâtiments et les compétences de leurs interlocuteurs ultramarins.

En matière d’ars nautica, les pilotes arabes, les armateurs indiens, les capitaines malais, les constructeurs javanais et les marins polynésiens rivalisent fréquemment avec eux – et parfois leur dament le pion. En 1512, Albuquerque loue l’ampleur et la précision d’une carte marine javanaise où figurent la Chine, le Golfe persique, le Brésil et le Portugal. James Cook en 1769 s’étonne et s’émerveille du savoir nautique du maître de navigation tahitien Tupai’a. À l’époque moderne, la maîtrise pratique et la connaissance sensible du milieu maritime forment ainsi l’une des plus importantes arènes d’expérience commune entre Européens et Asiatiques. Étonnant paradoxe : si les mondes en présence se disputent les armes à la main chaque once de terre, ils ont en partage d’avoir le pied marin.

L’intervenant

La scène inaugurale : la rencontre entre le marin et le cosmographe

Trois illustrations de rencontre

Grands Voyages, America pars quarta

Théodore de Bry (1528-1598), Francfort, 1592.

Gravure

BnF, département des Cartes et Plans, CPL GE FF-8185, pl. XV

© Bibliothèque nationale de France

La troisième rencontre est celle de Jean Parmentier avec Pierre Desceliers. Jean Parmentier (1494-1529) est aujourd’hui assez oublié mais il a joué un rôle important au XIXe siècle dans une controverse européenne pour savoir qui avait posé pied en premier en Guinée, au Brésil et en Asie. Champion français, Jean Parmentier aurait été le premier à avoir gagné l’Asie par voie maritime. On sait peu de choses sur lui. Il est un capitaine au service de Jean Ango, un grand armateur dieppois enrichi par la pêche aux harengs, tout autant qu’un écrivain de la première modernité. On lui connaît des poèmes composés pour les Puy de Dieppe et Rouen. Il aurait été initié à l’art de la navigation par Pierre Desceliers.

Pierre Desceliers enseigna la science nautique, la cartographie marine et la géographie aux pilotes de Jean Ango. […] On ajoute qu’il fut le fondateur du premier centre d’études nautiques, et la tradition a joint à son nom le glorieux titre de créateur de l’hydrographie française. En dehors de ses fonctions sacerdotales, ce grand patriote consacrait tout son temps à la formation de pilotes experts capables d’accroître le domaine de la France à l’étranger. Il fut aidé et continué dans sa tâche par des collaborateurs et des successeurs, pour la plupart prêtres comme lui. et certes, ce n’était pas l’appât du gain, mais le plus noble désintéressement qui poussait ces habiles hydrographes à se constituer les éducateurs de leurs jeunes compatriotes. […] Pour comprendre vraiment l’héroïsme de la vie maritime, c’est au début de la navigation au long cours qu’il faut remonter, et c’est à l’école de Pierre Desceliers que se sont formés bon nombre de ces héros.

Albert Anthieaume, Pierre Desceliers, père de l’hydrographie et de la cartographie française, Dieppe, 1926

La rencontre du courage et de l’érudition : une réécriture de l’histoire ?

Dans ces trois exemples, le marin représente toujours l’expérience, la force et le courage brut, tandis que le cosmographe est l’incarnation du savoir et de l’érudition. Cette vision, assez condescendante des gens de mer, est celle de gens de lettres. Elle est assez anachronique et peu révélatrice de ce que l’on connaît justement des navigateurs. Voici par exemple Parmentier évoquant l’acquisition des compétences propres à l’art nautique, à savoir la lecture du mouvement du soleil et des étoiles.

« Or, pour certain on tient qu’un bon pilote,

Un marinier, qui tout cas bien note,

Bien entendu et bien exercité [expérimenté],

Est plus longtemps pour entendre sa note

Parfaitement, qu’il ne s’en faille iote,

Qu’un docteur n’est en l’université.

Ne suis-je pas donc bien plein de cécité

D’avoir élu la maritime étude,

Laissant le doux pour emporter le rude ? »

Jean Parmentier, « Traité en forme d’exhortation contenant les merveilles de Dieu… », 1529

L’éloge de l’empirisme se retrouve dans un autre texte d’un capitaine et chroniqueur à l’époque de Charles Quint.

« [Ce qu’il y a à savoir en matière de navigation] ne peut s’apprendre à Salamanque ni à Bologne ni à Paris, mais dans la chaire du gaillard arrière, avec le quadrant en main, en prenant continuellement sur la mer, avec l’astrolabe, de luit [la hauteur] des étoiles et de jour [celle du] soleil. […] Parce que je dis, moi, que la navigation requiert autre chose que des mots, puisque que de même que ce n’est pas parce que leurs manteaux sont d’un blanc immaculé que les convives s’en nourriront, ce n’est pas en étudiant la cosmographie et en la sachant mieux que Ptolémée que l’on saura naviguer tant qu’on ne s’y sera pas essayé, et ce quel que soit le nombre des mots que l’on aura lus […]. De même que les pages de la cour, fils de la bonne société, sont éduqués depuis leur plus jeune âge au sein du palais pour devenir des courtisans polis, valeureux et de bonnes manières […], de même faut-il , pour devenir un marin expérimenté et un pilote compétent, endurer dès le plus jeune âge les périls de la mer, et ce afin de ne pas défaillir d’être saisi de peur en cas de dangereux naufrage. »

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Historia general y natural de Las Indias, islas y tierra firme del mar Océana, Madrid, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851 (1535), volume 1, II, 9, p. 40

Colomb a-t-il vraiment eu besoin de Marchena, Magellan de Faleiro, Parmentier de Pierre Desceliers ? Oui au plan des connaissances et des réalisations cartographiques mais pour ce qui concerne la navigation, on a affaire dans la première moitié du XVIe siècle à des « pilotes praticiens ». Parmi les plus connus, citons-en trois :

- Pierre Garcie « dit Ferrande » (Pedro Garcia Fernandez), auteur du Grand routier (Rouen, 1502, puis éd. De Marnef, 1520 avec un jeu de gravures),

- Antoine de Conflans, capitaine de la guerre navale Méditerranée, commandant de la Dauphine lors du voyage jusqu’au nord de la côté américaine en 1524 qui permit la découverte de la baie de New-York. On lui doit Les Faiz de la marine et navigaiges (c.1515),

- Alphonse de Saintonge (João Afonso), Les voyages aventureux du capitaine Ian

- Alfonse (éd. Mellins de Saint-Gelais, 1559) et pilote du Sieur de Roberval vers le Canada en 1542-1543.

Deux de ces pilotes, Pierre Garcie et Alphone de Saintonge ont été tenus pour des gloires nationales au point que leurs noms ont été francisés. Ils étaient célèbres pour leurs routiers qui contenaient des indications pour une navigation « à l’estime », grâce à des repères visuels côtiers. La version de 1520 de Pierre Garcie était réputée pour la qualité de ses gravures.

La rencontre littorale avec le Nouveau monde

La plage et l’île

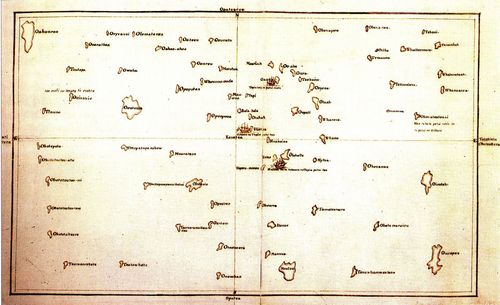

La seconde étape dans le récit-type sur les Grandes découvertes tient au premier contact avec le Nouveau monde, sur une plage, la crique ou l’anse. J’en veux pour illustration la scène de 1492 de Ridley Scott avec l’arrivée de Christophe Colomb. La plage est vide, sans habitant, c’est un territoire vierge offert à l’Europe. Dans l’imaginaire cosmographique du XVIe siècle, le monde est une cohorte d’îles. Les premiers récits confirment cet émiettement puisqu’un navigateur ne rencontre jamais qu’un bout de littoral, dont on ignore s’il est connexe ou contigu avec d’autres morceaux d’îles. Ce mode de représentation relève aussi d’une logique littéraire où l’île est un enclos narratif.

Une représentation exclusivement européenne ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cette rencontre littorale n’est pas l’exclusive de l’Europe.

En voici la preuve avec ce paravent de style Namban japonais, de Kano Naizen, Namban Byobu, c.1570-1616 (Kobe City Museum). Ce terme de Namban évoque ces scènes de contact avec les « Namban Jin », c’est-à-dire les Barbares du Sud en japonais (les Européens donc). La plage n’est pas déserte mais c’est la porte d’un autre monde. À partir de 1636, les négociants européens sont même parqués à Deshima par les Tokugawa. L’île n’est plus un lieu de conquête mais un lieu de captivité.

Les contacts maritimes

La rencontre entre James Cook et Tupai’a (Tahiti, 1769)

Cette rencontre a lieu quand le naturaliste de l’Endeavour , Joseph Banks, souhaite s’adjoindre le grand sage local, le tahu’a (celui qui sait) Tupai’a. L’homme est un cosmographe, un spécialiste des rituels et des savoirs. Il réalise à la demande de Cook une carte. Tupai’a fascine autant qu’il inspire du dédain : il est l’incarnation d’un autre art de naviguer, avec des coordonnées calculées à partir du navigateur, avec des positions relatives. C’est à Tupai’a que l’on doit ce dessin représentant la prise de contact des Anglais avec les Maoris.

La rencontre entre Jean Parmentier et l’archiprêtre des Maldives en 1529

On sait que Jean Parmentier commande avec son frère Raoul, une expédition armée par Jean Ango et composée de deux navires de gros tonnage et avec un profil particulier (gaillards surélevés), Le Sacre et La Pensée. Vers la fin juin 1529, l’expédition double le Cap de Bonne-Espérance, croise Madagascar en juillet et jette l’ancre aux Maldives. Les Français pensent avoir trouvé un temple païen avec balustres, boiseries et détails divers, qui s’avère être une mosquée.

Il rencontre également Orquarou, un archiprêtre musulman, qui sait tracer les aires de vent, situer les îles et naviguer dans l’océan Indien. Il y a rencontre entre deux savoirs nautiques, un savoir européen et un autre qui relève dans une large part du savoir arabe.

S’il y eut un petit désaccord entre le capitaine et le Portugais [le pilote] du Sacre, car ledit Portugais disait aux mariniers que cette île était l’une des îles de Maldive, ce qui ne pouvait être car nous étions demi degré au sud, et les îles des Maldives sont depuis sept degrés jusques à 13 en la bande du Nord, pourquoi le capitaine lui dit qu’il ne disait pas bien, et persistant en son opinion, disait que si, et que l’on demanda à l’archiprêtre, lequel dit que cette île avait pour nom Moluques et que les îles de Maldives étaient bien à 200 lieues au nord de ladite île. Néanmoins j’ai vu depuis une carte du Portugal où ces îles sous la ligne sont nommées de Maldiva. Outre plus, le dit archiprêtre montra au capitaine en quels aires de vent gisaient les terres de Dam et de Perse, d’Ormuz, de Calicut, de Ceylan, de Malacca et de Sumatra, et montrait être homme savant et avait beaucoup vu [et] était fort dévot, humble et aimable, de hauteur commune, la barbe blanche, se montrant âgé de 45 à 50 ans, duquel le nom était Orquarou Leacarou. «

Archives municipales de Dieppe, ms.197, f°37-38

La carte javanaise d’Albuquerque en 1512 (Malacca)

Dans une lettre d’Afonso de Albuquerque (1453-1513), un des grands conquérants portugais en Asie du Sud-Est (découverte du sultanat de Malacca en 1511), se trouve évoquée une carte javanaise malheureusement disparue dans un naufrage, dont l’ampleur des territoires embrassés confirme la bonne maîtrise de l’entièreté de la route des Indes, de l’Atlantique à Java. On peut d’ailleurs rappeler qu’à la fin du XVIe siècle, les Hollandais se déplaçaient en Indonésie en kidnappant des pilotes locaux qui étaient relâchés au fur et mesure de leur errance.

« Ce morceau de carte était issu de la grande carte d’un pilote de Java. [On pouvait y voir] le Cap de Bonne Espérance, le Portugal, le pays de Brésil, la Mer Rouge et le Golfe Persique, les îles des clous [de girofle], les routes de navigation des Chinois et des Gores [les habitants de l’archipel des Ryû-Kyû), avec leurs voies maritimes et les routes directes que prennent leurs vaisseaux, et l’intérieur des terres et les royaumes qui confinent les uns aux autres […]. Cela me parut la plus belle chose que j’eus jamais vue, Messire […] Les noms y étaient inscrits en lettres javanaises, mais je me les fis expliquer par un Javanais capable de lire et d’écrire [sa langue]. […] Votre Altesse peut clairement voir [grâce à cette carte] d’où viennent les Chinois et les Gores et la route que Vos vaisseaux doivent suivre pour les îles des clous [de girofle] et où sont les mines d’or et les îles de Java et de Banda, et du macis et de la noix de muscade, et le pays du Roy de Siam et aussi le point où prend fin le domaine de navigation des Chinois, et par où ils passent, et qu’ils ne naviguent point. […] Vous pouvez tenir cette carte pour chose très certaine et très précise parce que c’est la navigation même au moyen de laquelle [les Javanais] vont et viennent. »

Lettre d’Albuquerque au roi Manuel Ier du 1er avril 1512

Quelles cultures maritimes locales ?

Des sociétés qui « ont tourné le dos » à la mer ?

Que peut-on dire des cultures maritimes locales ? Les sociétés insulindiennes auraient été peu tournées vers la mer à l’âge classique, comme si toute ouverture était liée à l’islamisation. On a longtemps dit que Java « avait tourné le dos » à son littoral.

C’est contestable. On trouve sur plusieurs bas-reliefs d’un temple, de bâtiments maritimes importants, taillés pour la navigation hauturière, au-delà de la petite nef. On trouve également mention de chantiers navals à proximité de forêts de teck. Java n’avait pas vraiment tourné le dos à la mer : les Européens ont même été surpris par le caractère imposant de la flotte javanaise, comparée à une « citadelle flottante ».

Un proverbe malais de la fin du XIXe siècle dit qu' »un bon havre portuaire est un lieu où les bateaux peuvent s’amarrer sans danger et les commerçants vivre en toute sécurité ».

Souveraineté et horizon maritime dans le monde malais

Ce qui frappe, dans les chroniques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, c’est la très forte association entre la souveraineté et le monde maritime : l’État vient de la mer et gagne sur la forêt. La fondation du sultanat de Malacca est décrite comme le produit de la coalition entre un prince de Sumatra et des semi-nomades maritimes habitant à la sortie orientale du détroit de Malacca. La véritable souveraineté s’exprime par « une nuée de nefs qui convergent vers un roi ».

En monde malais, les navires sont associés à l’exercice de la royauté, ce sont des instruments du pouvoir. Le sultan de Malacca avait une nef d’apparat, faite de bois de camphrier recouvert d’écailles de tortue. La flotte du roi est une capitale flottante avec des bateaux dortoirs et des bateaux cuisines. Le plus grand héros culturel du monde malais, Hang Tuah, dont les exploits sont contés dans une épopée à partir du XVIIIe siècle, est un amiral au service du sultan qui écume les mers du Siam à la Chine, en passant par Constantinople.

Le sultanat de Malacca possède les plus anciennes lois maritimes écrites, attestées depuis 1488. Le pilote négligent est condamné à mort si son bateau fait naufrage de ce fait.

Parmi les points communs entre les deux mondes, on note la présence d’équipages cosmopolites, des fonctions à bord qui peuvent se recouper, avec un haut degré de sophistication et de spécialisation dans le monde insulindien.

La mer dans les textes malais à l’époque moderne

C’est un thème littéraire extrêmement présent puisque la mer est un lieu de plaisir princier : promenades, jeux, pêche. Les arts aussi accordent une large place à la mer, tout comme la mythologie. On peut aussi évoquer les incantations à la mer pour qu’elle épargne les marins, les dévotions au rivage, etc.

« À travers tous les océans,

Son vaisseau l’avait emmené.

Il tenait la suprême science,

Vie et mort pour lui se valaient.

Sa lampe sans cesse brûlait,

Jamais son habit ne s’usait,

Ni ses vivres ne s’épuisaient ;

La vue était illimitée […],

Ainsi Sukarsa faisait-il voile.

Son navire avait nom « Constance »;

« Prière » était le nom du mât, « Connaissance » celui du mon,

Sa voilure était « Vérité » et ses rames « Fidélité » […]

Son voyage l’avait conduit

Jusqu’en l’océan de merci,

Ses voiles l’avaient dirigé

Vers l’onde où tout s’anéantit. »

Suluk Sukarsa, fin XVIe siècle,

cité in R.M. Purbatjaraka, Kepustakaan Djawa, 1952, p. 102-103

Pour prolonger la lecture, voici un article de Romain Bertrand.